広島はことばが貧しい

つい先日、広島で「イスラエル/パレスチナ情勢のなかで、「広島の危機」をいかに考えるか」というテーマで、(とても小さな)会を持った。そのなかで、一つの結論のように出てきたのが、「広島はことばが貧しい」ということだった。

ノーベル平和賞の被団協(日本原水爆被害者団体協議会)への授与の大きな理由は、その「証言」活動にある。この賞においても、第二次世界大戦後のさまざまな内戦や抑圧に関しての「証言」が重要視されてきたことを考えると、遅きに失した感もある。とはいえ、80年の間に、私たちはその証言をどのように受け止め、後続世代としてことばに成しえてきたか。そういう意味での貧しさである。

では、「広島の危機」とはどういうことか、と本誌のような雑誌の読者でも疑問に思う方も少なくないだろう。オバマ来広あたりから始まったのか。あるいは、もっと以前から進行してきていたのか。いずれにしろ、「平和都市」(国際平和文化都市)広島は大きく変貌しつつある。「地元」選出の岸田が首相となり、一昨年はG7が開催され、「官民一体」を謳う歓迎ぶりは変貌を決定づけるものとなった。

オバマの来訪と発言を問題視する者は、この都市では少数派とならざるをえなかった。最大の核保有国の現役大統領が核廃絶への意思を見せたものとして歓迎され、安全保障政策の一環としてのG7もまた核廃絶や「平和」を目指すものとして位置づけられた。官民一体となっての歓迎ムードと厳戒態勢を、異様かつ市民生活を阻害するものと感じる市民は少なくなかったが、そうした声は押し込められていくかたちとなった。

ミャンマー、ウクライナ、イスラエル/パレスチナ……。いくつもの国や地域が緊張を高めるなか、オバマ後の広島は、その都市が位置する国家とそれが属するブロックの安全保障政策にとって、より使い勝手のいいものとして飼い慣らされているだけではないのか。はるか遠くの理念があたかも現実の政策であるかのように聞こえるレトリックに踊らされているさまは、かつて「ソ連の核を容認する」といった発言から反核運動が分裂していった時代の反転するパロディのようではないか。その時代をトラウマのように抱えた活動家の先輩たちを見てきた私などは複雑な気持ちになってしまうのだ。「アメリカの核」を暗黙のうちに容認しているのではないか。福島の原発事故以前の、祝島の反原発運動への支援ですら、広島の反核運動はさほど力を入れてはいなかった。

広島の変貌といったが、一方で実のところは、「核」を語ることばは何も変わっていない。周りが変化しているのに、それに対応できていないという意味での変貌と、実際の風景や生活のあり方の変化が、この都市の不協和音を高めているのだ。

広島を訪ねてくる友人たちが口を揃えたかのようにいう。「白人ばかりだね」と。そんな観光の光景だったりする。一方で、私が子どものころにくらべると、在日外国人は「白人」以外をむしろ中心として、その人数や出自の多様性は驚くほどに増したはずだ。とあるメディアで知ったことばだが、日本各地ではこの低成長時代に「官製バブル」が進行しているという。広島もまたそうした再開発が進行すると同時に、学童保育が有償化され、学校現場の教師たちの非常勤化による人不足も顕著になり、特に若年層女性を中心とした流出人口も全国トップクラスだ。もちろん、今さらいうまでもないが、保守王国で政治や警察の不祥事でも知られる土地柄だ。『はだしのゲン』の騒動など、氷山の一角だ。現在の市長が、新入職員の研修で教育勅語を引用しつづけているという話も、今さらながらこの土地の保守性を全国に見せつけもしただろう。

広島は「平和教育」が盛んな都市のように思われているだろう。たしかにそうした面もある。ただ、核廃絶を「平和」の最大の目標と見做したかのような設定には、学生たちであっても疑問を感じるということは少なくないようだ。「自分事」のように感じられないから関心を持たないのではなく、日常の有りさまとの矛盾や欺瞞を感じる学生、人びともいなくはないということだ。それは、おそらく私が中高生だった頃から、同様に感じる者はいたはずだ。そして、当時よりもそうしたズレはむしろ強くなっていると捉えたほうがいいかもしれない。ギャップが激化しているのだ。

アメリカの核の傘のもとにある一方で、差別などの問題に積極的に触れることはない。少しニュースを見れば、核兵器がない戦争や内戦・国家暴力で溢れかえっている。広島がいう「平和」は、核戦争に至らないようにすることだけなのか? という素朴極まりない疑問が膨らんでいるのだ。

主流派とでもいうべき平和教育や核廃絶平和運動の多くはそのあたりの疑問に応えてくれない。そう感じている層は実は小さくない。戦争のあり方の変化による核兵器の意味づけの変貌と、核廃絶と戦争そのもの、あるいは戦争に向かうさまざまな要因、日常生活のなかの抑圧や不公正、そうした視角との結びつけを語ることばを広島は育ててこなかったのだ。

思想としての広島を鍛え直す

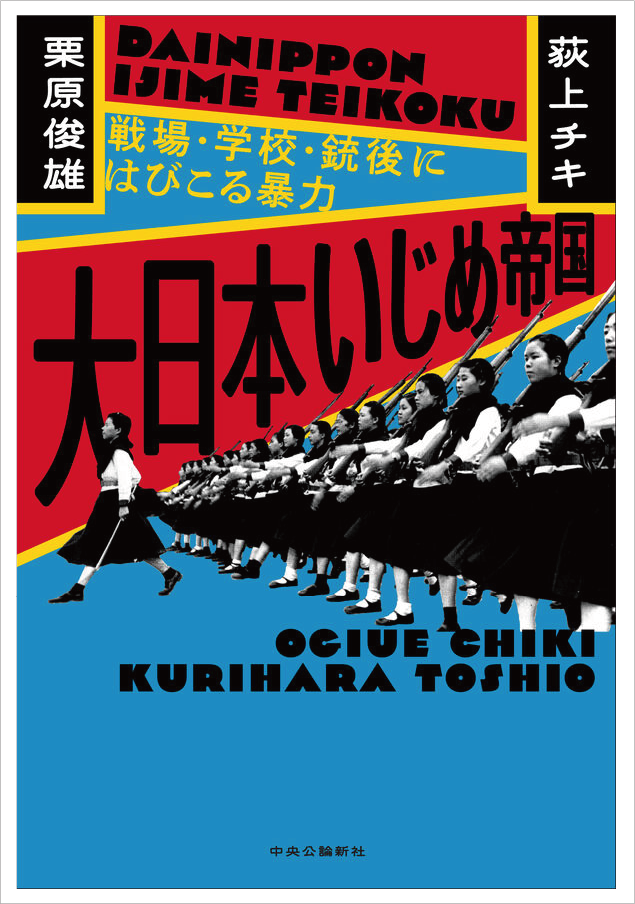

前置きが長くなったが、G7があらわにしたのは、広島内部のこうした断層だったと、私は感じている。やや長い導入を書いたのは、『ありふれた〈平和都市〉の解体』という、人によってはまったくもって意外であろうし、そうでなくとも随分と挑発的に映るであろうタイトルの意味が、そのままに共有されないわけでないということを明かしておきたかったということもある。そうしたなかで、仙波希望の単著が登場した意味は小さくない。殿敷侃のインスタレーション写真を、Chim↑Pomのものと表裏で二枚のみのカラー口絵として使い(殿敷の赤と、Chim↑Pomの空の青が対比されてもいる)、本扉裏にエピグラフが掲げられている。仙波が多くを負う都市研究の泰斗アンリ・ルフェーブルのことばとして記されているが、まさに自身の立ち位置の表明ともなっている。「異端は存在しなければならない」と。