1 平和国家の財政から軍拡国家の財政へ

■「GNP比1%枠」は平和国家の証し

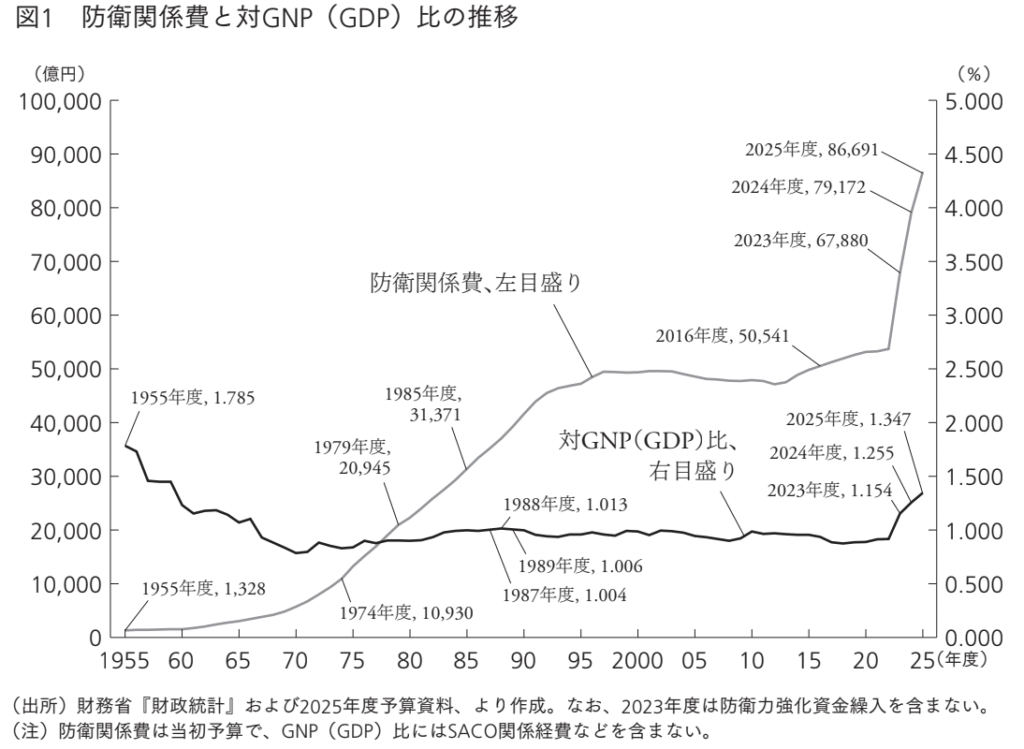

国の一般会計予算に「防衛関係費」という費目が登場するのは、1954年7月の防衛庁・自衛隊の創設を受けた1955年度からで、1328億円だった(図1)。

翌年度から年平均12%の高率で増加していき、19年後の1974年度に1兆円を超えた。防衛関係費の急増を懸念する声が高まり、1976年11月に「防衛力整備の実施に当たっては、当面、各年度の防衛関係経費の総額が当該年度の国民総生産の100分の1をこえないことをめど」とする“GNP比1%枠”が設けられた(注1※注はすべて文末)。もっとも、当時のインフレ・高成長下では歯止めとならず、1979年度に2兆円、1985年度に3兆円、1990年度には4兆円を超えた。

1%枠は1986年12月に廃止されるが、その後も隠然と生き続け、デフレ・低成長も影響して、防衛関係費の増大を押しとどめる役割を果たし、5兆円超えは26年後の2016年度だった。GNP(GDP)比1%を上回ったのも1987~89年度の3回しかない(注2)。

もちろん、日本経済の規模は大きく、GNP(1994年度からGDP、国内総生産、政府経済見通し)比1%でも世界有数の規模になるのだが、「1%枠」は平和国家の財政のあり方として広く国民に受け容れられてきた。外務省も、日本が平和国家であることの「ファクト」として「防衛費の対GNP比は1%程度」を掲げていたのだった(注3)。

■「GDP比2%」目標へ──軍拡国家への転換

2022年12月、「国家安全保障戦略」・「国家防衛戦略」・「防衛力整備計画」という三文書が決定された。この国家安保戦略の中で、ロシアのウクライナ侵略や中国・北朝鮮の核・ミサイル開発など「戦後最も厳しく複雑な安全保障環境」に対応するため、「かつてない規模と内容」で防衛力を強化するとして、「2027年度において、防衛力の抜本的強化とそれを補完する取組をあわせ、そのための予算水準が現在の国内総生産(GDP)の2%に達するよう、所要の措置を講ずる」ことを決めた(注4)。平和国家の証しである「1%枠」は投げ捨てられ、日本は軍拡国家に転じた。

もっとも、財務省の抵抗と思われる痕跡もある。一つは「当該年度」つまり2027年度でなく「現在」のGDPとしたことだ。国家安保戦略決定時の名目GDP(2022年度実績見込額)は560兆円であり(注5)、その2%は約11兆円である。その後の名目GDPの増加を反映しない形にされた。

もう一つは、「防衛力の抜本的強化とそれを補完する取組をあわせ」た金額としたことだ。前者には自衛隊以外に、在日米軍に関わるSACO関係経費(注6)や米軍再編関係経費(注7)、また海上保安庁予算や国連PKO(平和維持活動)関係経費などを加え、後者の「取組」は防衛省以外の省庁における防衛関係の研究開発、公共インフラ整備、サイバー安全保障、OSA(政府安全保障援助)を指す(注8)。11兆円の中にこれら約2兆円分を含めることで、自衛隊予算の2027年度目標額を8.9兆円程度(注9)に低めた。

このように、防衛関係費の膨脹をやや抑える形の「GDP比2%」目標だが、それでも大きく増えることはいうまでもない。防衛関係費(当初予算)は2022年度の5.4兆円から、2023年度6.8兆円(後述の防衛力強化資金繰入を除く)、2024年度7.9兆円、2025年度8.7兆円と激増している。さらに問題はその内容だ。