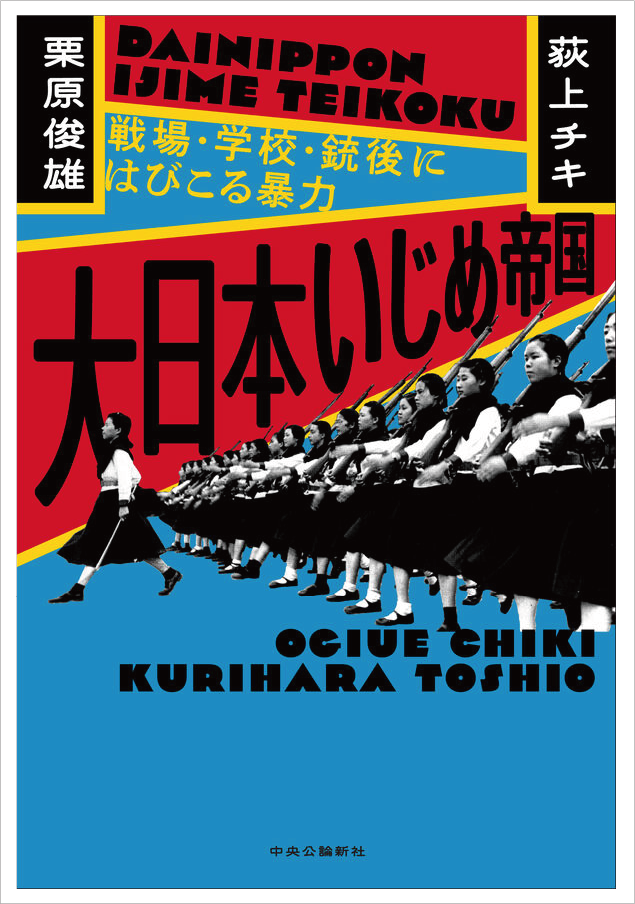

紹介する本:『大日本いじめ帝国――戦場・学校・銃後にはびこる暴力』荻上チキ、栗原俊雄著(中央公論新社、2025年7月)

本書は、戦中から戦後にかけて、大日本帝国で渦巻いたいじめ・暴力・差別の数々を、膨大な戦争体験記群から拾いあげたすさまじい記録集である。

戦後生まれではあっても、戦争体験者の言葉を直接に聞いたことがあったり、戦争体験記や回想録が活発に出版されていた時代を過ごしてきた人々にとって、戦時下のいじめ・暴力の数々は、「なんとなく」知っていたことかもしれない。けれども、戦後も80年を迎えた今日、社会には「大東亜戦争」を美化する出版物があふれるようになってしまった。これから戦争のことを知ろうとする若い人たちにとっては、本書はリアルな戦時下生活の入門書として大いに意義があるに違いない。

驚愕のいじめ事例群

本書では、「学校」「疎開」「銃後生活―婦人会・隣組」「徴兵」「軍隊生活」「勤労動員」「植民地差別と引き揚げ」「抑留」「戦後」――の9つのカテゴリーごとに、いじめに関する証言がまとめられている。

この中で、労務動員された朝鮮人労働者への過酷な扱いや、中国における治安戦での残虐行為などは「植民地差別と引き揚げ」カテゴリーに組み込まれている。大日本帝国の植民地支配にともなう差別・暴力という視点から整理されているために、その権力関係が逆転した戦後の日本人植民者・居留民の引き揚げも同じ章で展開されている。それぞれ独立した章としてたてることも可能だとは思うが、コンパクトにまとめるためにそれなりに練られた構成になっているように思える。

とはいえ収録されたいじめ事例は、現在の目からするといずれも強烈なものだ。

例えば、「学校」章における最初の証言は、東京から疎開してきた「石原君」という男の子へのいじめだ。石原君は国民学校3年生のときに東京から疎開してきた子で、算数が良くできた。証言者はそれまで優等生だったが、石原君に追い抜かれてしまい、引け目を感じるようになってしまう。そんなある日、同じ学校の生徒が石原くんに石を投げているのに遭遇する。

放課の時間にブラリと運動場にでて運動場の東にあるロクボクの前まで行った時、5~6人の人達が運動場の真ん中にいる石原君目がけて石を投げつけていた。石原君も何か口答えをしながら飛んでくる石を避けながら逃げ回っていた。その様子をしばらく見ていたが、そのうちに日ごろのウップンを晴らしてやりたいという気持ちになって、近くに落ちていた石を拾って高く投げた。石は放物線を描いて石原君の頭に命中した。石原君はおおきな声で「ウエーン」「ウエーン」と泣いた。[七原恵史]

(出典は、七原恵史、林吉宏、新崎武彦『ぼくら国民学校一年生』(ケイ・アイ・メディア、2001年))

現在からすると石ころをぶつけるというのは危ないじゃないか! とまずは驚くが(当時、子どもの投石がどれくらい行なわれていたのかについては中沢厚『つぶて』(法政大学出版局、1981年)などを参照)、この回想からは、「疎開」を歴史的・社会的な背景としつつ、〈東京‐地方〉〈転校してきた優等生‐地元の元優等生〉という現在でもあり得るいじめのひきがねが引かれているのをみてとることができる。いずれもこうした重層的な構造を示すいじめ事例が、厳選されて例示されているのが本書の最大の特徴だ。

いじめ証言を選択する方法

本書におけるいじめ事例の蒐集について、著者のひとりである荻上チキ氏は、

本書の目的は、戦時下にどのようないじめ事例があったのか、まずはその証言と向き合うことにある。同時に現代のいじめ研究と併せて分析することで、戦時下の生活を描き出す。〔中略〕資料収集をすると、戦時下のいじめ事例は枚挙にいとまがなく、いじめを苦に被害者が自殺にまで追い込まれるケースも少なくないことがわかる。証言の量は膨大となり、その全てを紹介することはとてもできない。そこで本書では、少数の象徴的な事例を紹介し、その背景を、なるべく読みやすくなるよう整理した。

(本書「はじめに」)

と述べている。ここは大事なところだ。極端な事例を紹介するのは、それはそれでインパクトが大きいが、当時において、より一般的に見られた「類似の証言が見られる事例に絞り、引用」(同上)することのほうが、戦時下ならではの傾向を浮き彫りにしやすい。

学校や職場、寮など、人びとが集団化させられるところで「いじめ」というミクロな権力関係における暴力は発生しやすいが、総力戦体制下では大量に人間が集団化される。軍隊組織はもちろん、生徒・学生の疎開/勤労動員(広域・遠距離におよぶ労働力の強制的配置を含む)などだ。疎開先の宿泊施設や勤労動員先の寄宿舎に詰め込まれる場合も多く、食糧事情の絶望的な悪化が加わって、すさまじくストレスフルな生活環境であっただろう。そうしたこともまた、本書で引用された証言から読みとることができるはずだ。

もちろん、この半世紀で蓄積されてきた戦時体験の回想・記録の量からすれば、本書で紹介されているいじめ証言には、「なんか少ないな」感は残る。成田龍一『増補「戦争経験」の戦後史』(岩波現代文庫、2020年)が指摘するように、1960年を前後して戦時中の「少国民」世代が発信し始めたのが、学童集団疎開の体験だった。彼ら彼女らの筆舌に尽くしがたい疎開体験証言は膨大に残されている。とはいえ、引用された証言に必ずつけられている出典をたどれば――例えば「疎開」章ならば全国疎開学童連絡協議会編『学童疎開の記録』全5巻(大空社、1994年)を参照すれば――、さらに広範な記録の海が広がる。

もう一つ、著者たちの問題意識にあったのは、「現代のいじめは、昔のいじめよりひどい」論への批判だった。言うまでもなくこの俗論は、1980年代に「いじめ」が社会問題化した頃から語られつづけている謬論であるが、それが「戦後教育」のせいであったり、「教育勅語」が失われたことが原因だとされたりと、バリエーションをつけくわえながら今も保守論壇で根強く生き残っている。とりわけ昨今、「教育勅語」復権を謳う極右政治家・文化人が台頭するなかで、「教育勅語」が精神的コアにされていた時代に、どんないじめがあったのかの記録を積み上げていることは、カウンターとして大きな意義を持っている。

戦争体験記の刊行年も注意深く見てほしい

最後に、本書の副次的な効能についても記しておきたい。本書に引かれた「いじめ」証言群の出典はその刊行年にも注目して読んでいくと、戦争といじめ・暴力の記録が戦後のどの時点で大量に出てきたのかのアウトラインが浮かび上がる。先にも引いた成田龍一『増補「戦争経験」の戦後史』や、吉田裕『日本人の戦争観』(岩波現代文庫、2005年)など、「戦記もの」から戦争体験の語りへの変遷とそのなかでの戦争観の変容を追った研究を参照することで、より深みのある読みを与えてくれるはずだ。

本書は、松谷みよ子『現代民話考6 銃後』(ちくま文庫、2003年)など、戦争体験をめぐるナラティブをみごとにまとめた作品に匹敵するという感想をもった。私自身も敗戦前までの「家制度」を活用した、嫁いじめ/継子いじめ事例を集めた本を書こうと企画したが、あまりにも資料が膨大なので挫折したことがある。膨大な証言記録をみごとにまとめた著者たちの営為に、心から敬意を表したい。