●5月号の記事一覧はこちら

編集後記(編集長・熊谷伸一郎)

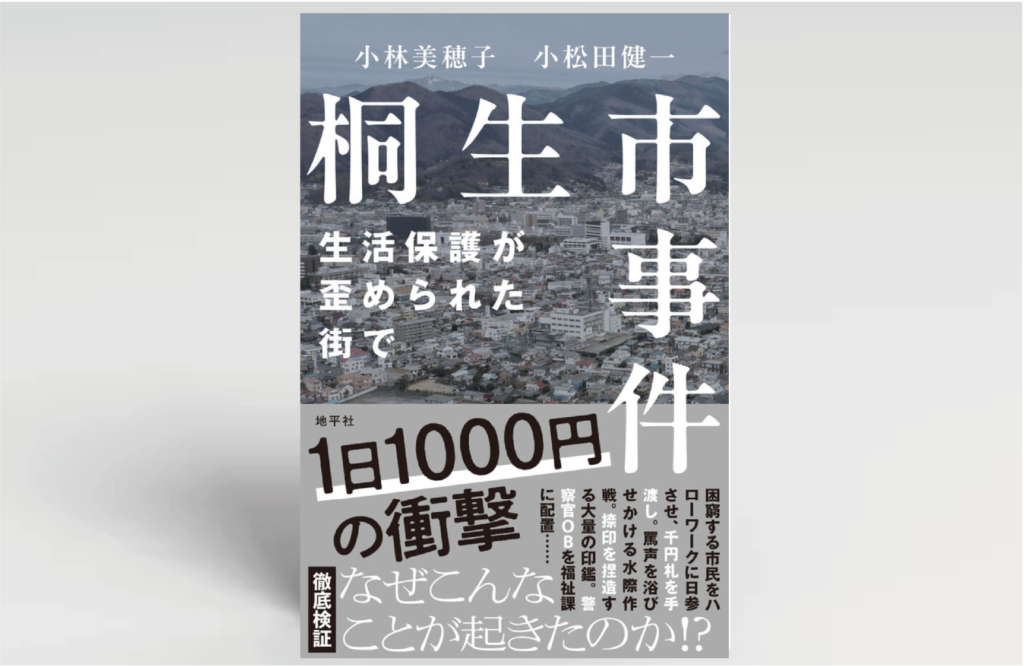

ジャーナリズムの力を実感する。小林美希さんの好評連載「ルポ イバラキ」は、もとは「チェック機能が失われつつある地域で何が起きているのか」が主題だった。野党や労働運動、地域メディアの力が弱まる中、緊張感を失う地域権力が退廃する過程を観察し報告するものであった。

だが、地元出身でもある小林さんの果敢な取材力と、まだ残っていた批判的な県議会議員の追及などによって、知事のパワハラや県職員の自殺などの事実が次々に県民に伝わっていく事態になった。多くの内部告発が寄せられてもいる。この連載は「観察し報告する」にとどまらず、いや、観察し報告するということによって、状況を動かしはじめた。

先日、小林さんをお迎えして初めて配信した本誌のポッドキャストでも触れたが、同じ状況は各地域で起きていることだろう。チェック機能を失った権力とは即ち絶対的権力であり、絶対的権力は絶対的に腐敗するからだ。各地域に小林さんのような、あるいは今号で最終回を迎えた連載「第三者の記」の著者、北海道の小笠原淳さんのようなジャーナリストがいればいいのだが。

現知事周辺から本連載の「背後」を云々する声も聞こえてくるが、私たちが何より貴ぶのはジャーナリズムと編集の独立であるので、私たちの「背後」に誰かがいるとすれば、それは読者という存在だけである。

そんな邪推をしている時間があるなら、あなたがたの競争主義的な教育「改革」で苦しむ生徒たちの状況を少しでも考えてみるべきだ。今号連載で掲載した県立高校の光景を見て、こんなものを掲示してしまう大人たちのもとで「勉強」(のような作業)を強いられるのは苦痛でしかないだろうと思う。私ならグレる。

誰のため、何のための教育か。行政が、大人が、なすべきことはそういうことではないはずだ。第2特集「声をあげられる大学へ」ではこのひどい状況を打破するため自ら声をあげる全国の大学生の声を集中的に取り上げた。金澤伶さんの報告では大学自治会再建の動きも触れられている。今度こそは学生自身の利益と主張を代表する機関として出発してほしい。心から応援したい。

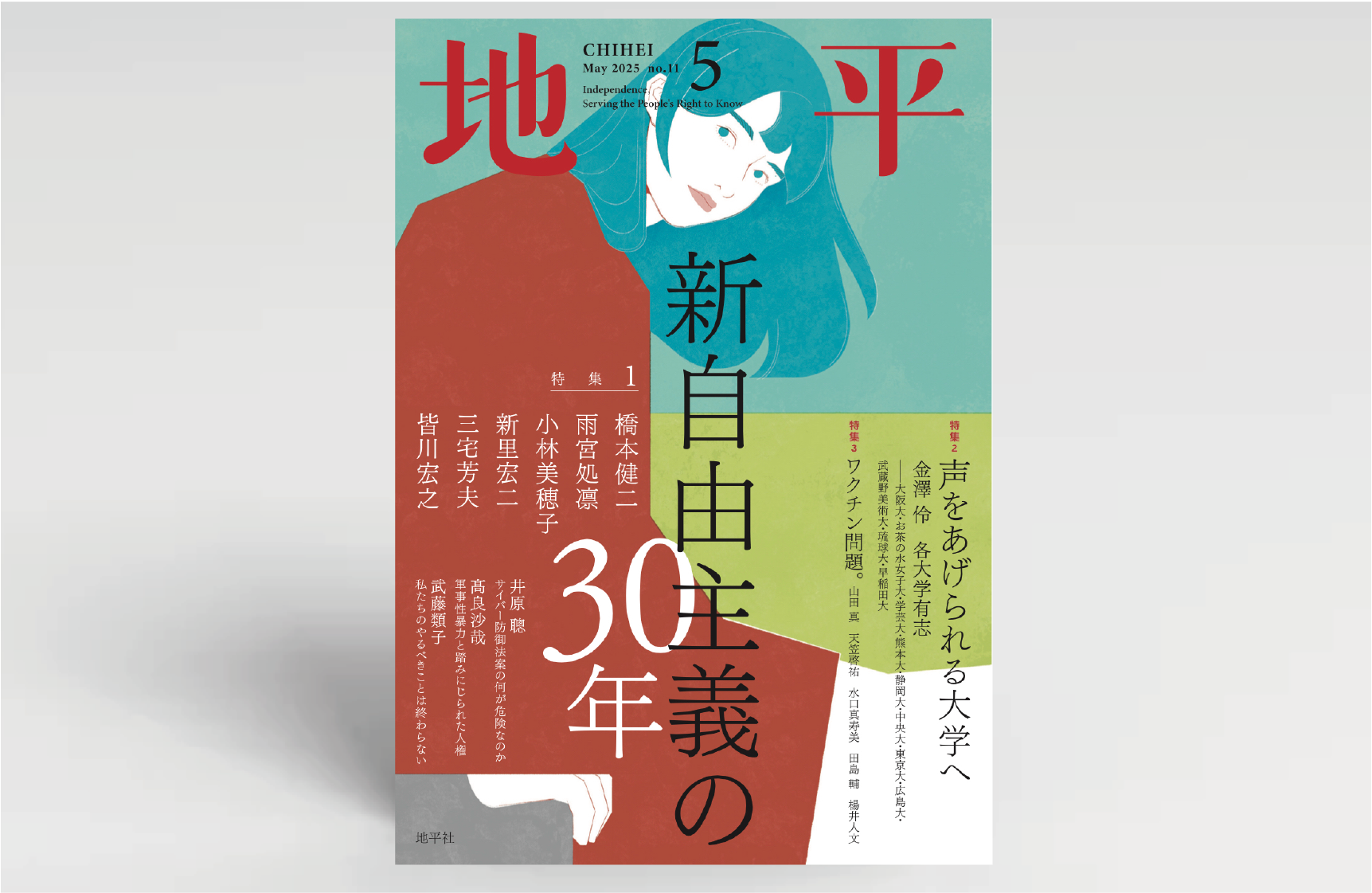

そして第1特集「新自由主義の30年」は、現在の日本におけるすべての「ひどい状況」のベースにある新自由主義の由来と展開、打開の方向を取り上げた。雨宮処凛さんと同世代の、失われた30年を生きてきた人間として、よりましな状況を若い人たちに手渡すために、私も声をあげていきたい。

本誌スタッフの奮闘により、ついに本誌ウェブ版が公開されました。ぜひアクセスしてみてください。

●雑誌の年間定期購読は「地平社BookStore」 または「フジサンオンラインマガジン」から

●Web版での購読(月額サブスクリプション)はこちらから