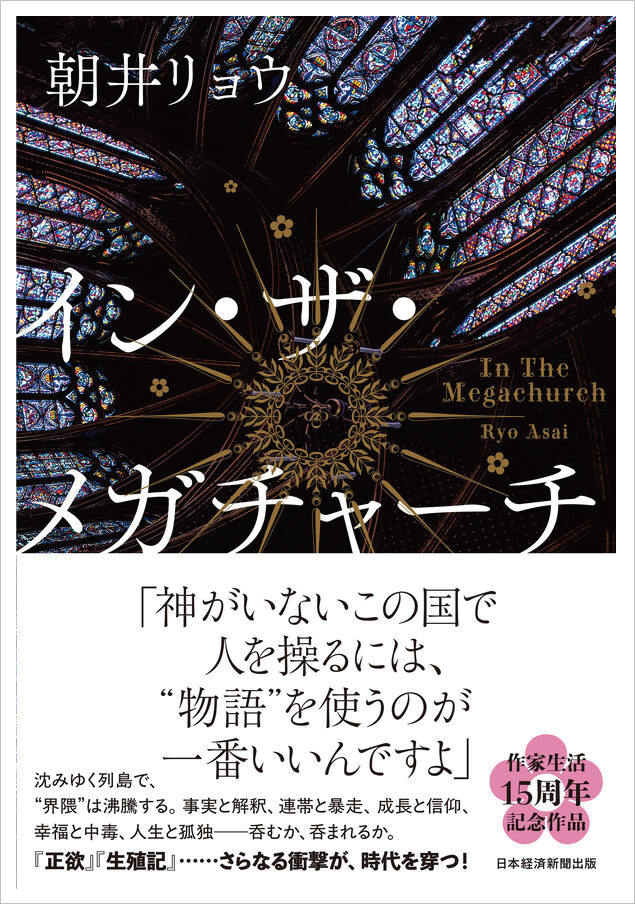

紹介する本:『イン・ザ・メガチャーチ』朝井リョウ(著)、日本経済新聞出版、2025年9月、2200円(税込)

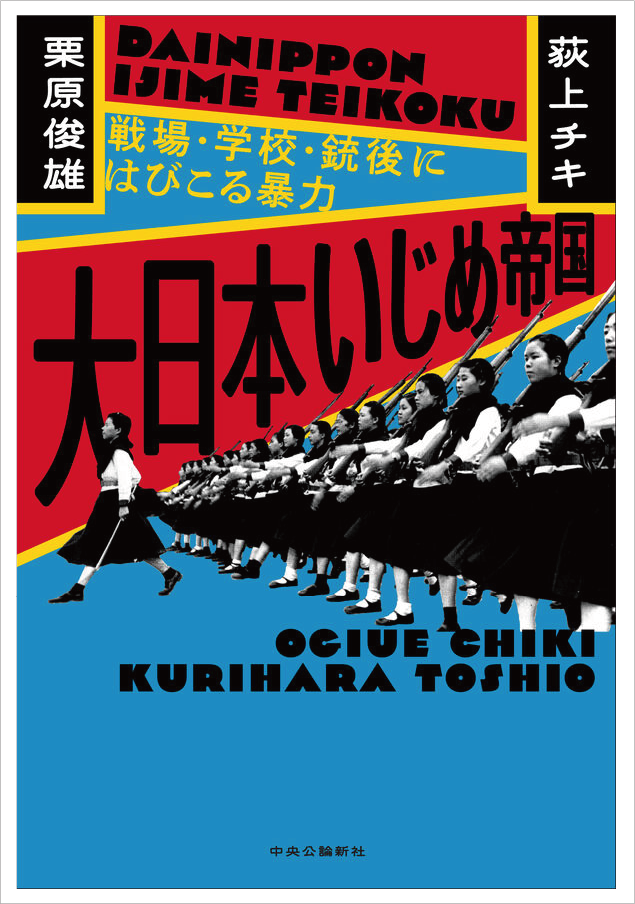

今年は、「物語」をテーマにした新刊や論稿をよくみかける。もちろん、この主題が今初めて注目を浴びるわけではない。ナショナリズム、自分史、哲学や心理学としてのナラティブの概念など、歴史と社会のなかで物語は人々に影響を与えつづけ、また分析の対象となってきた。現代思想を中心に言葉の世界にかかわってきた身としては、物語に関して、個人の主体を回収する大きな物語のイメージに強く警戒心を抱いてしまうが、マイノリティや寄るべなき苦しい立場にある人たちにとって、物語がそのアイデンティティに対してポジティブに作用する側面もあるため、一概に評価を下せない両義的な性質に難しさがある。そして、現代社会とそこに生きる人々は、まさにその困難のなかで揺れ動いていると言えるだろう。

物語という主題を他ならぬ小説という器で描いた本書は、いわゆる「推し活」やファンダム経済をとりまく人々の心の揺らぎを高い解像度で描き出す。10代から40代まで、年齢も性別も異なる3人の主人公は、推し活にのめり込む側と仕掛ける側とのちがいはあれど、いずれも分断された社会や他者との関係のなかで、不安や孤立感を抱いていることには自覚的である。一方で、そうした傷や痛みに耐えきれず助けを求めるような心情をもちながらも、現実から目を背け意図的に「視野を狭め」、ファンダム経済に没入していく彼らの姿には生々しい既視感を覚えざるを得ない。

見たいものだけを見て、見たくないものを見ないようにする。厳しい言葉を使うなら、主体の不在や現実の否認にもとづく状態にはネガティブなものが滑り込む余地が生じる。かつて、哲学者のハンナ・アーレントは、『全体主義の起源』にて孤独(solitude)と寂しさ(loneliness)を弁別し、前者を自分自身と対話をし一人でいることに耐えうる力として、後者を自分をたった一人でいるものと感じ他者に依存してしまう状態として表現した。そして、この寂しさにこそ、全体主義が入り込んでくるのだと。

『イン・ザ・メガチャーチ』において、著者は物語のもつ両義的な性質を視野に入れつつ、現代人が抱える不安や寂しさに、人間性不在の利潤動機、陰謀論、それに準じた政治選択などが絡みついてくることを巧みに描いた。全体主義に限らず、閉じられた関係にもとづく言説が心の隙間を埋めやすいことは、私たちの日常生活を振り返れば想像するに難くない。

はじめに述べたとおり、物語はマイナスの方向にだけ作用するものではなく、プラスの方向にも作用しうるものである。しかし、それが外部性を排除し、現実からの逃避先として機能する時に、気づけば社会や政治の看過できない問題として、ある種の権力性・暴力性を帯びてしまうことには十分な警戒が必要だろう。

書店現場としては、そのような問題を不安を抱えた個人の責任に帰するのではなく、不安に先立つ社会的分断や、寂しさを客体化しそれに耐えうる公共的理性を問うような棚づくりを志している。物語の力を信じながらも、その力が閉じれば暴力へと転じる――その両義性を見据えつつ、開かれた公共の物語を育む〈書店という場〉の可能性を見つめていきたい。店舗に訪れる人が、自らの生を選び直すことができるような選書内容を提示しつづけた先に、物語が排他的ではないかたちで個人の主体化を促す契機が開かれることを願っている。