発言:各大学有志(大阪大学、お茶の水女子大学、東京学芸大学、東京大学、武蔵野美術大学、琉球大学、早稲田大学)

キャンパスで起きていること

――各地の大学で学費値上げ、負担増が続いています。昨年10月号の本誌特集(「大学の変容と高学費」)から半年が経過しますが、今日はさらに皆さんから実情を直接うかがいたいと思います。各大学でのご自身の体験、周囲で起きていること、それに対してどう取り組んでいらっしゃるのか、大学当局にどう声をあげているのか、その応答はどうか、取り組みの中で見えてきている皆さんのお考えをうかがいます。よろしくお願いします。

※発言者のフルネームは省略。

唐井 私が所属するお茶の水女子大学は、昨年5月、日経新聞が東大などの学費値上げを報道した際、「検討中」と回答した大学の一つでした。私は大学院への進学を希望しているのですが、学費値上げは直接的に影響してきます。研究職を志すにあたって、博士課程でも標準年限を超えると学費免除などを申請できません。「学費無償」は国際人権法においても、学問の自由を担保する点でも、政府がやらなければならないと思い、声を上げています。

松崎 大阪大学は昨年秋に総長選挙があり、そのうちの一人の候補が留学生の学費を値上げするという公約を出しました。なぜ留学生だけ狙いうちなのか。しかも総長選考のプロセス自体が不透明で、公開討論会は教職員しか入れず、学生には公開されない状況でした。阪大には立て看同好会があったので、学費値上げや総長選挙についての情報を集めて、立て看で学生に伝えていったら、その候補が落ちたので、いちおう値上げは阻止できました。ただ、当選した人の公約も不透明で、これからどうなるか見ているところです。

松野 武蔵野美術大学でも留学生だけを狙った値上げの動きがあります。去年7月、「来年から留学生のみ普通の学費に加えて修学環境整備費36・3万円を徴収することになりました」というお知らせが突然示されました。ヒアリングも何もなく、来年の新入生から年間145万2000円になるということでした。そもそも私立の美大の学費は高いうえに、留学生のみが値上げで、さらに画材代などが乗るととんでもない額になってしまいます。学生スタンディングや反対署名、デモをしても大学側はだんまりで、年末になってやっと開かれた説明会も、通常授業期間後の学生がキャンパスにあまりいない期間にメールで通達されました。その説明会でも、肝心の36・3万円の内訳は公表されず、「使い道は説明会に参加している皆さんで一緒に考えていきたい」と。「じゃあ、なぜこの数字は決まったのか」と言っても、「それはお答えできない」と。

残念だったのは、その説明会で留学生の日本語能力を試すような発言や、学生全体への理解に欠けるような態度と発言が見られたことです。結局、今年2月、「在学生で大学院に進学する人だけ修学環境整備費を免除することを検討していますが、それ以外は変更なく来年から実施することになりました」というお知らせだけが来ました。いま、私たちは公開質問や要望書を年度内に出すために急いで動いているところです。

新井 東京大学の大学院に通っています。私には持病があるので、標準修業年限とほぼ同じ学費で、在学期間を延長できる長期履修制度を申請しました。昨年5月に東大の学費値上げ方針がメディア報道でわかりましたが、なぜメディア経由なのか、その時点で大学の不誠実さを感じました。5月祭でデモを有志で行ない、6月に議員会館で院内集会を実施しました。総長対話はオンラインで実施され、多くの人の前で、制限時間をつけられて、学費に関する自分の状況を説明したり、反対意見を述べたり、権力勾配がある中で晒されるような抑圧的な形で、これが本当に対話なのかという気持ちでした。値上げに反対する私たちも、本当の意味での対話をしようと交渉してきたんですけど、藤井総長は出てきませんでした。安田講堂前にテントを立てて抗議活動をするなどして、とりあえず値上げ決定は延期になりました。ただそこで夏休みに入ったので、この間に決められてしまうのではないかという危機感を抱えながら、9月に署名を大学当局に持っていくと、そのときに「実は3年前から値上げを検討していたんですよ」という話を聞いて、「なんで当事者である学生はその検討に関われないんだ」と思いました。

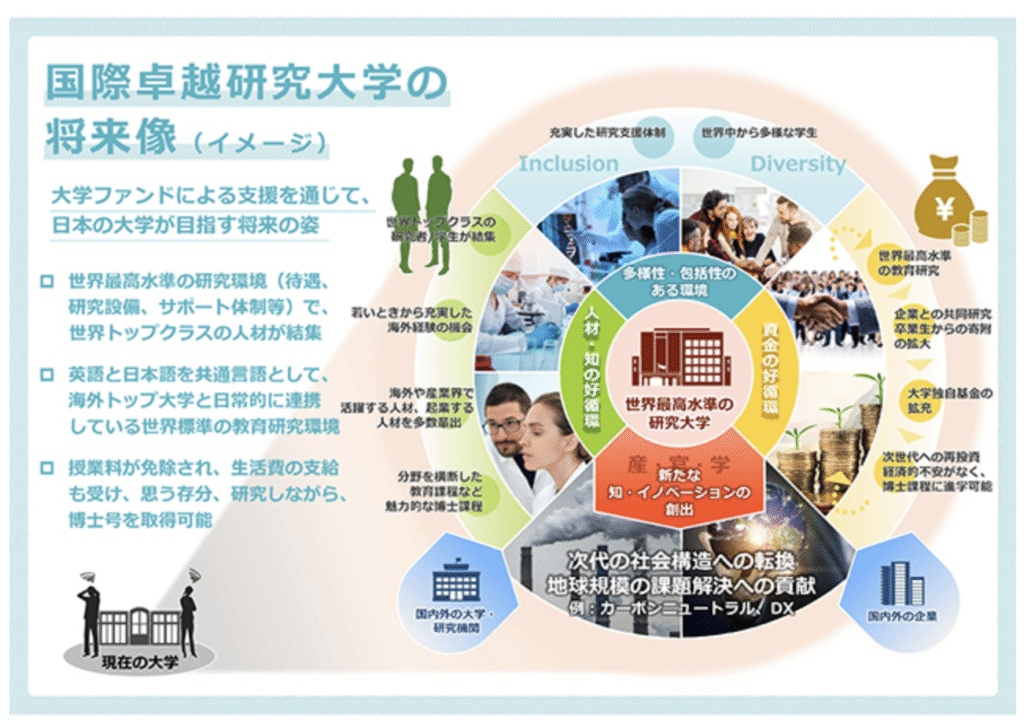

結局、東大では博士課程の授業料は据え置き、次年度からの学部新入生と、その学部生が進学する4年後の2029年度に修士課程の値上げを実施することになり、最初の案より抑えられたものにはなったものの、値上げは決定されてしまいました。その後も総長と学生で今後の学習環境についての意見を出す会はあったんですが、会の冒頭に学修や経済的支援に関する質問のみ受け付けると説明されました。東大はD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)宣言をしており、性別や人種、障害の有無に関係なく教育を受けられるようにすると言っているにもかかわらず、学費値上げはそれと逆方向ではないかと訴えていきたいです。

佐藤 私は、学部は中央大、修士は学芸大で、今は東大の大学院で博士課程にいます。母子家庭で世帯年収は200万いかないです。大学で資金援助を受けて学び、大学院進学の際には、私立大に行くお金はないので、教育学に強い学芸大に移りました。修士課程1年の年はコロナが流行った2020年で、すべての授業がなくなったのに授業料は変わらずに払わないといけないという状況でした。しかも、アルバイトもなくなってしまったので、これはおかしい、生きていけないと思い、学費の減額運動をやりました。中央大は私大の中でも学費が安いほうなんですけど、単位を全部取ったのに学費を払えなくて認定されず留年する人がいたり、学芸大では電気代を払えず部屋の電気を消してパソコンの明かりだけで勉強してる人がいたりしました。東大に来て3年目、いきなり「10万円上げる」という話になり、5月祭のアクションに参加しました。参加したときには知り合いが誰もいなかったんですけど、そういう私にも喋らせてくれて、リジッドな組織ではなく、それぞれの意思に則りながら緩やかなネットワークで動いている感じがしました。

私の中で重要な節目だったのが、全学緊急集会と総長対話ですね。総長対話の日、パブリックビューイングの後、安田講堂前にすごい人が集まってきて、みんな怒っているんだと思いました。総長「対話」が全然対話になってないっていうのは誰の目にも明らかで、どう考えてもおかしいからこそ、あそこまでの動きになったのだと思います。

吉田 私の通う早稲田では去年4月から学部の学費が10万円前後値上げされ、今年4月から修士課程も値上げされます。去年の学部の値上げのときは、在学生向けにメールが届いたのですが、値上げの対象は新入生なので、新入生に言わないと意味ないだろうと思いました。通知の後も学内では特段話題にはならず、募集要項にも値上げのことは書いてないので、不誠実な対応だと思っています。

大塔 私の通っている琉球大学では、日経新聞の報道で「今後も検討の可能性がない」とされていて、具体的な話は出ていません。ただ、鳥取大学のように「検討の可能性あり」と態度を変えるケースもあるので、安心はできません。授業料以外では駐車場有料化の問題があります。沖縄は安定した公共交通が乏しいため、かなり大きい負担増になる学生がいます。

留学生だけの学費値上げ

――「留学生だけ値上げ」が大学側から普通に語られることに驚かざるをえないのですが、たとえば阪大の総長選での公約は何を言いたいんでしょう。「日本人の学生は値上げしない」という話ですか。

松崎 その公約によると財源の確保のためらしく、「値上げした分は留学生の福利厚生のために還元します」と言っていたけれど、結局、学生全体の学費を値上げしようとすると文句が出るから、とりあえず留学生だけにしておこうという話だと思いますね。立場の弱い留学生だけ値上げしようとするのは倫理的におかしいと思います。

唐井 同感です。裕福な留学生ばかりではないのに、先入観から「留学生はお金がある」と値上げを容認してしまう学生も少なくないです。でも、これは包摂性とはかけ離れています。武蔵美の文化祭で留学生と共に日本人学生がスタンディングしているSNSの投稿には、「なんで楽しい文化祭に水を差すようなことをするのか」という反応があるのをみました。

松野 武蔵美で最初にデモをやったのはオープンキャンパスのときだったのですが、学生の中で批判もあって、分断が出てきてしまうのは苦しいですね。

武蔵美の「修学環境整備費」は、キャリア支援を中心に使うとうたっています。増加する留学生に対応する職員の国際チームが人手不足で対応しきれないから、拡充のためにお金が必要だと。ただ、大学側の説明を聞いていると、「キャリア支援」といっても、留学生は就労ビザの取得が必要だろうから就職率向上に貢献するという発言があったりして、留学生への目線に差別的なものを感じます。根本的には、大学が学生のために行なう事業について受益者負担の論理を入れていっていいのか、と思います。どうしてもお金が足りないのであれば、一律に値上げすべきです。学生の間で差をつけないでほしい。

物価高騰の中で

――現在の異常な物価高騰で生活が大変な中での学費値上げの動きです。親に一定以上の収入がなければ学問を続けていくこと自体が瀬戸際にあるという人も増えていくと思います。一方で、大学も運営費を削られてきた中での物価高騰なので、かなり苦しいということがあるのでしょうね。

新井 アルバイトをすると当然、時間や体力を消耗しますし、奨学金は申請主義かつ成績要件もあって、支援が必要な人ほど大変な状況に追い込まれています。物価上昇で生活費を切り詰めないといけないため、健康も損なうような状況にある人は周りにいますね。助けてあげたいって思っても、言葉をかけるとか気にかけておくことしかできない。実際、病院に行くお金を削ってしまう人もいるんですが、私自身も持病があるので、体調不良には敏感で心配になりますね。そういったことをたくさん諦めて、優先度の高い中でさらにもっと優先度の高いものにお金を使うという、かなり厳しい生活をしているように感じます。

田中 学芸大も状況は深刻で、その共通認識は学生にも教員にもあります。たとえば学内のホールは何十年も前に建てられたものでボロボロなんですけど、そこを学生が自治活動や研究会の場所として使うときに無料ではなく、有料になっている。私は学内で非常勤講師をやらせてもらっていますが、研究指導を受けている際に「次年度から非常勤講師の枠を大幅に減らすらしい」という噂を聞き、背筋が凍るような思いをしたこともあります。

予算の限界さは人件費だけではなくて、自分の非常勤講師控室のロッカーが定員に対して極端に少なかったり、なるべく印刷しないでくださいという貼り紙が控室の壁にたくさん貼られたりっていうところからも見えます。

私は学生ですので、学費を払う立場にあります。博士課程でも学費は決して安くないですし、学芸大は博士課程があまり大きくないこともあって、支援の制度が大手に比べると少ない。長期履修制度は常勤職として働いている人しか使えないんです。私のようなストレートドクターは使わせてもらえないので、学費を下げることは難しい。学費問題は切実です。一方、教員としては学費こそが私の給料のもとになっているわけで、大学にお金がないのは私の雇用に直結しているわけです。学生たちからは、大学もお金ないけど自分たちもお金ない、という話をよく聞きます。教員として学生と関わって、彼らのお金に対する切実な思いを聞くと、何とかしてあげたいなと思うんですが、自分もお金があるわけじゃないし学生なのでどうしようもないなっていう板挟みにあっています。

学費問題の根っこは、大学の運営費を誰がどう負担するのかという構造の問題だと思うんです。それなのに、大学と学生が対峙することになってしまうこと自体がおかしい。

佐藤 ある意味、大学も被害者だということは学生も分かっていると思います。交付金の削減などで政府から真綿で首をしめられていて、経営が厳しいことも理解できます。ただ、そこで自分たちが今度は学生の首をしめる側に立ってしまうのはやめてほしい。難しい立場ではあると思うんですけど、執行部に言いたいのは、まずは自分たちが国によって苦しい思いさせられていることについて、学生に率直に伝えてほしい。その上で大学側も学生と一緒に声を上げられたらいいのではないかと思っています。

唐井 大学側と学生が学費問題で対峙するのではなく、一緒になって政府に向かって声を上げていったほうがいいわけですよね。大学には政府や政府が決めたシステムに声を上げていってほしいです。でも、意思決定をする立場にいる人たちの考えや動きが見えてこない。それがさらに学生を苦しめているのではないかと思います。

学内の雰囲気

――本来ならば同じ方向で政府に対して大学にカネを出せと要求していきたいところですが、教職員の方たちの反応は各大学ではどうですか。

青井 大学が、政府に対して資金を求めるのではなく、学生から集めようと決めたとき、「大学は国のほうについちゃったんだ」と思いました。

東大では、教育学部の教職員には値上げに反対する人が多いのですが、話を聞くと執行部で決めていると。文科省など省庁からの天下りが執行部にどんどん入ってきていることも背景にあるのではないかと思います。

唐井 意思決定の過程に教員も学生も入れなくなっていることが大きな問題だと思います。私たちの学費値上げ反対アクションを応援してくれる教職員の人たちや院生もたくさんいるのですが、表立って声を上げにくいという状況があります。

田中 執行部と執行部に属していない教職員が分断されているという状況もありますよね。もちろん、教員の中にも値上げに賛成する人もいますが。

青井 執行部の人で、「アメリカやイギリスでは学生が負担するのが当たり前なんです」と言う人がいましたが、状況が違う。それにアメリカがどうであれ、高学費がいいとは思えない。

松野 武蔵美でも、応援してくれている教授によると、教授会ですら詳細は知らされておらず、学長とその周辺の少人数で決めているそうです。ただ、反対している教員はいても反対勢力が強いわけではないです。表だって教員が反対すると首が飛ぶ可能性があると言われていて、それが共通認識なのが怖い。本当に一部の上層部の人だけで決めて、専任の教員ですら何も言えない、そんなのが大学の状況だなんて、あり得ないですよね。気持ちとして反対の人はたくさんいても、一緒に声を出してくれる人はとても少ないです。

唐井 私ももし自分が専任教員だったら、と考えると、躊躇は感じるだろうなと思います。自分の首が飛ぶことが怖いというより、不当な解雇に着目してくれる社会が存在していないって思うんです。不正義をただしていくという話が社会から出てこないかもしれない。だからこそ、いま、社会が注目してくれるようにしていかないといけない。自分のところの学生に対して、(キャンパスに)《侵入》という言葉を使う大学側のおかしさ、警察の介入にも社会の目が必要だし、なぜ学費が値上げされるのかという構造に社会的な注目を集めていかないといけない。問題を指摘することではなく、問題がそのままに放置されることがおかしい。けれどそれが社会の現状だと思います。

青井 自分も、やはり親に反対されていますね。「お前、院内集会なんかになんで参加しているんだ」「お前、内定もらってんのに政治活動するなんて、なに考えているんだ」って。自分たちのことはともかく、後輩たちが高い学費に苦しめられるのはおかしいということをいろいろ話して、最終的には理解してもらいましたが、やはり顔出しはNGですね。

唐井 就職のことを考えると名前や顔写真を出せないという人たちは多いですよね。

新井 日本の教育の中で、政治についてあまり人と話してはいけないとか、特にSNSなどネット上では政治的な行動・言動を冷笑し嘲笑する雰囲気が醸成されていて、ボードを持って学内で立っただけで「活動家」と揶揄されるような状況があります。緊急アクションのアカウントには「大学は福祉じゃねえぞ」と書かれました。私たちは人権の話をしているんです。

唐井 「そんなに学びたければ一回辞めてお金を作ってまた入れ」とか、私が髪を染め、一見困窮してなさそうであることへの否定的な反応もありました。「そんな髪の色で困窮を主張しても誰も話を聞かない」「iPhoneを見るのではなく印刷するべき」といった私の「作法」を批判するトーンポリシングからわかるのは、困窮者は「被害者」という顔をして「助けてください」と言うべきだとする社会のまなざしです。

新井 「助けたくなるような弱者であれ」っていう圧力があります。実情に想像力を働かせたり、そうした声に接してみたり、手段はたくさんあるんですけど、まったく受け付けない壁を作っちゃっている感じ。私たちのいろんな声明や動画、街宣は風景の一部と化していて、それを自分の中に取り込むことはなく、他人事だなって。「稼げる大学」とか競争的資金とか、自己利益の追求が行なわれていて悲しいです。

状況は動いている

――取り組みの現在の状況と今後の課題についてうかがいます。金澤伶さん、お願いします。

金澤 私たち学生が声を上げたことで、衆院選の争点の一つになるなど、世論の一部は動きはじめています。東大の学費問題では3万3000人以上の署名が集まり、東大以外にも3大学で各6000〜1万200人集まっています。2月13日に開催した院内集会は2週間の準備期間で、6月と合わせ累計の参加者数は500名以上でした。2月13日同日に教員主導で教育費負担軽減の院内集会も参議院会館で開かれました。中高年層の世代と、若者現役世代の主体的な動きが繋がり始めたのは今後の取り組みにとって本当に大事です。今の大学は、教員も声を出しにくい状況にされてきています。教員と学生がそれぞれ抱えている問題を地続きのものとしてとらえることで、政府に向かって一緒に声を上げられるんじゃないかと思います。私たちはずっと対話姿勢です。

政府が2004年の国立大学法人化以降、運営費交付金を削減しつづけたことで、大学が財政難に陥っているのは明らかです。しかも、教授会自治が否定され、政府や文科省から執行部だけでトップダウンで決めるよう求められているというのが現状だと思うんですね。大学も苦しい思いをしているということは誰だって分かります。でも、そういう状況を大学側が受動的に受け入れてしまうことで、政府と大学が共犯関係になってしまっていると私たちは見ざるを得なくなっています。その過程で大学は学生からの信頼を失っているし、学費値上げ容認派ですら東大の学費値上げ検討のプロセスを批判せざるを得ないわけです。

教員の中でも、なかなか声が上げられない状況が作られていますが、それでもオンライン署名の時、一週間で100人近くの方が所属と名前を明かして応援メッセージを寄せてくれました。駒場決議にも168名の先生がたが名前を出して賛同してくれています。教員と学生がこれからいかに連携をして政府に声を上げていくかが、いま重要なポイントだと思います。

いま、学生たちが教職員と一緒に開く院内集会を準備しています。それと同時に、予算委員会や文科委員会の議員さんに院内集会の報告書を持っていって、実際に予算委員会や文教科学委員会などの国会や、船橋市などの地方議会でも取り上げられました。次の参院選でも同時行動をやりたいと考えています。今回の院内集会には財務省、総務省、文科省の担当者が集まりましたが、より密に話せる機会も作りたいです。こういう動きをさらにボトムアップで積み上げていきたいと思います。

教育の機会均等は憲法で保障されていることですし、高等教育の漸進的な無償化は国際条約で約束した政府の義務です。院内集会でも、こうしたことを踏まえて政府は行動してほしいと発言した議員さんもいましたし、学費値下げや奨学金拡充に踏み込んで学生の要請に賛同してくださった議員さんもいました。より多くの学生を巻き込みつつ、また、声を上げにくい状況にある人たちの声も代弁しながら、声を可視化して、大学や教職員を巻き込んで訴えていきたいです。

声を広げていくために

―― それぞれの今後の課題や取り組みについて教えてください。

青井 学費値上げは、私たちだけではなく、子どもたちが学生になったときの問題でもあって、広範囲に影響を与える問題です。ぜひ多くの市民の人たちに、他人事ではなく、自分も当事者だという認識を持っていただきたいですね。また、大学の中から声を上げていく土壌がどんどん削られているので、そこにも目を向けてほしいです。

松崎 学生の負担増加について言うと、阪大では生協の値上げがだいぶ進んでいるので、「みんなのための総代」という政党もどきを立ち上げ選挙に出て総代になり、学生含む組合員の声を届けようとしています。

唐井 成績要件のある奨学金では、学費を補填するために、「優秀さ」を立証し続けなければならないけど、生活するためのバイトに追われていると、その両立は難しい。しかも、ここで求められる「優秀さ」は、結局、ネオリベラリズム的な価値観につながっていて、社会的、構造的に解決していくのではなく、どこまでも自己責任で解決するという話になってしまっている。これは本来の学びの姿ではないのではないか、という問いを、私たちのアクションで示していきたいです。

新井 健康で病気も怪我もせず、4年間で大学を卒業する、そこから外れることは許されない、という健常者主義を感じています。でも、外れる学生が悪いのかと言ったらそうではなくて、様々なマイノリティ性を持っている人は自分で変えようがないことを抱えて生きています。東大はD&I宣言として自分たちで多様性と公平性を高めていこう、安心を作ろうと取り組んでいる一方で、それと逆行する自己矛盾が行なわれているのはおかしいことだと思います。学費値上げの問題をきっかけとして、健常者主義の社会を考え直していきたいです。

松野 世間も動いて、みんなの声が可視化されたことで、武蔵美でこの問題をどうしていくか、いま急ピッチで取り組みを進めています。来年度から学費は上がってしまうんですが、今年度中に要望書や公開質問、これまで集めた署名、さらに美術関係者や研究者、世界的に活躍しているアーティストの方の賛同コメントも合わせて提出します。大学の強硬姿勢には正直、あきらめの気持ちも強いです。もともとは学費値上げ自体を撤回させるのは難しそうだから、減額を要求しようと思っていたんですけど、アクションに参加している留学生の一人が、「この問題自体が非常にアンフェアで、勝手に決められているのだから撤回させたい」と言ってくれて、やっぱり撤回を求めていこうと。学生の立場も教員の立場も弱いし、話題に上げることすら難しい雰囲気ではあるのですが、自分が在学しているうちにやれることはやっていきたいと思います。少しでもこうした問題に興味を持ってくれるなら、一緒にやっていただきたいです。目線をこっちに向けてほしいです。

佐野 運動が起こっていても、問題の影響が自分に及ばないと無関心になって距離感が出てしまいます。10年ぐらい前は差別に無頓着だったエゴな自分ですら、「これでは人権がありません」って言わなければならない段階にまできた。それだけ社会が良くない方向に変わってきているんだろうと思います。

吉田 早稲田の学費についてはまだほとんど知られていない状態なので、まずは周知を目指すところからです。問題が知られれば賛同してくれる人、一緒に動いてくれる人も出てくるだろうと信じています。

田中 学生として「大変なんだ」というと、「もっと頑張ればいい」とか、「頑張れない人は切り捨てて頑張れる人に支援すればいい」というリアクションが社会的に少なくない。しかし、そもそもこれは権利の話なので、頑張るとか頑張れないということに関係なく、どんな人でも学ぶ権利があるということです。だから何よりまず、大学で学ぶ権利の保障としてこの運動が展開できたらなと思っています。

もう一つ、若者が政治的にアクティブであること、社会的な問題について発言していくことを危険視する感覚が日本社会では根強いと感じます。おそらくこうした忌避感の背景に、1960年代以降の学生運動の歴史があるでしょう。若者や大学と政治性をめぐる問題の「根深さ」は、ひとりの若者としてたくさん実感してきました。でも歴史に学ぶ私たちは非暴力を中心に置いていて、間違ってもかつてのような形にならないように運動を展開しているのだということを理解してほしい。だから私は、学生と教職員・大学とが、問題意識を共有して連携していきましょう、と伝えたい。傷ついた記憶があることは理解しますが、だからといって私たちが学費問題で沈黙していなければならないわけではない。非暴力の抵抗の根底には、意見が違っても対話し連携を絶えず試みる姿勢が不可欠です。非暴力の抵抗の実行という小さな成功を私たちは既に収めていますが、「小さな成功」だけでなく、学費負担の減免という実を取りにいきたいです。

佐野 院内集会やスタンディングなど、非暴力の手段を貫き、非暴力性を原理として、対話を求める姿勢も一貫しています。一方、東大の執行部は見解として「交渉」と「対話」を分け、「対話は交渉ではない」とはっきり言った。それに対して学生側は抵抗手段として「対話は交渉ではない」という発言をSNSや立て看板で拡散していたんですね。

総長対話のあと、学生の非暴力の抗議に対して大学は「学生が校舎内に侵入した」というロジックで警察を導入しました。これに対して学生側はSNSや立て看で「今日も大学に学生侵入中」と、その論理破綻を笑いに変えるなど、暴力のない抵抗形態を貫いています。

この運動のもう一つの特徴は包括性で、留学生をねらった値上げへの反対もそうですし、民族、障害や持病といったさまざまな差別の交差点を見据えた包括的な主張を軸にしています。

佐藤 声を上げることに対する忌避感が大学内にあること自体、私は極めて不健全だと思います。まして学費問題は学生にとって生活や学びに直結する問題です。学生が、それについて声を上げていくのは当然です。日本国憲法の第98条第2項に国際条約遵守義務が定められていて、日本が批准している国際条約には無償化していくということが書かれているのに、なんで逆行しているのか、と。こうした基本的なことで声を上げることに抵抗感がある日本社会の現状を私は憂慮しています。

本来は、学費値上げ反対では不十分で、大学の無償化をどのように実現していくかということを議論し、声を上げていくことが大事なのだと思います。私たちが取り組むのは、単に自分たちの負担軽減ということではなく、権利としての教育機会の保障の問題ですし、突き詰めれば、教育の普及を通じてよりよい社会をどのように作っていくのかという問題です。しかし、現状はあまりに理想と距離がありすぎて、矛盾を指摘して声を上げることだけでも「政治的」なもの、忌避すべきものと感じられてしまう。でも、この状況は、声を上げていくことでしか変えられない。私はこの運動を通じて、この社会で、矛盾に声を上げて抵抗しようとする人々がこれだけいるんだって思えたことが希望だったし、これをいかに学生の間で広げていけるかが、私たちの闘いだと思っています。

金澤 私も、自分の身の周りで起きている問題に対して自分がどう向き合うか、自分の人生を考えたときにどのような選択を取るのかという問題なのかな、と思っています。苦しんでいる学生がいるとき、それを「自己責任」という理解で終わらせるのか、それともその苦しみをもたらしている制度や法、社会の現状に疑問を持ち、考え、判断し、声を上げていくのか。少なくとも私は、一人でも多くの若者が希望を持って学べる社会、人間的で働きやすい社会であるべきで、そういう社会を実現していくにあたって、高等教育は受けたい人が受けられる選択が拒まれることなく享受できる社会であるべきだと思います。それが自分の意見を持って自分の住みやすい社会を構築するために必要なプロセスになっていくはずだと思っています。

――胸に迫る発言を多くうかがえました。こうした声を受け止められる社会でないといけないと痛感します。本日は長時間にわたり、ありがとうございました。