戦後日本における格差の動向

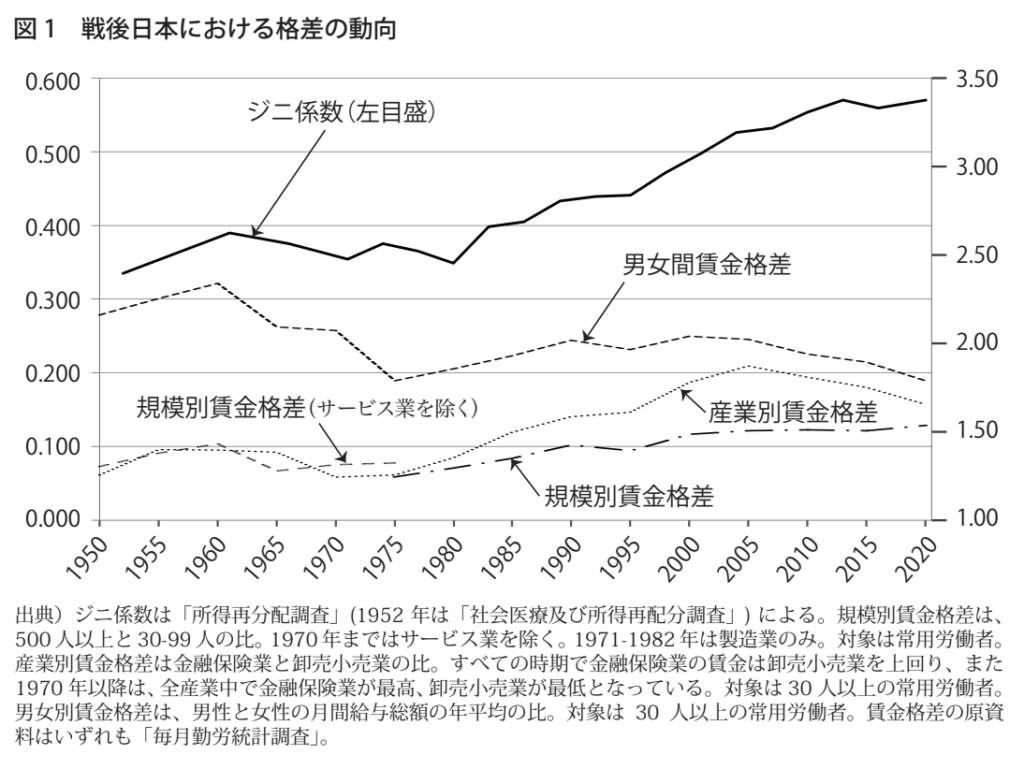

以下冒頭に掲げたのは、戦後初期から最近までの格差の動向を1枚のグラフにまとめたものである(図1)。

指標には、全体としての格差の大きさを示すジニ係数、規模別賃金格差、産業別賃金格差、男女間賃金格差を用いている。ジニ係数のベースは当初所得(税引き前の総所得)で、規模別賃金格差は途中で統計の取り方が変わったため、1975年を境に2本のグラフに分かれている。

1950年代前半、男女間賃金格差は大きかったが、その他の格差はおおむね小さかった。日本全体が貧しく、みんなが貧しさを分かち合う時代であり、しかも農地改革や労働改革によって農民層と被雇用者の内部の格差が縮小していたからである。

しかし50年代後半に入ると、格差は拡大する。ようやく本格化した戦後復興が、大企業と都市部で早く進行し、中小企業と地方が取り残されたからである。

高度経済成長が始まると、格差は縮小に転じる。経済成長の成果が中小企業や地方にまで波及し、また人手不足のため全体に賃金が底上げされたからである。高度経済成長は70年代半ばに終わるが、格差が小さい状態はしばらく続き、各指標は1975年から80年ごろ底に達する。「一億総中流」がいわれたのが、このころである。

ところがその後、格差は急拡大を始める。とくにジニ係数の上昇はすさまじく、規模別賃金格差と産業別賃金格差も2000年代半ばまで急速に拡大を続けた。男女間賃金格差さえも、70年代後半から拡大に転じた。近年、産業別賃金格差と男女間賃金格差はやや縮小傾向にあるが、にもかかわらずジニ係数が上昇を続けているのは、各産業や男性・女性それぞれの内部の格差が拡大したことを示している。その主要な原因は、非正規労働者の増加である。

格差拡大とアンダークラスの形成

こうした格差拡大は、経済のグローバリゼーションとサービス経済化というマクロな背景をもつとはいえ、かなりの程度まで意図的に引き起こされ、または放置されてきたものである。ここでは2点だけ指摘しておこう。

1995年、主に労働問題と組合対策を担当していた財界団体の日本経営者団体連盟が、「新時代の『日本的経営』」という報告書を発表する。報告書は被雇用者を、①長期蓄積能力活用型、②高度専門能力活用型、③雇用柔軟型の3タイプに分け、従来型の安定雇用にあたる①は管理職・総合職・基幹職に限定し、専門・技術職は②、一般職・営業職・技能職は③として、有期雇用で退職金も年金も支給しない、切り捨て可能な存在にすることを提案した。

②や③のような労働者は従来からいたが、あくまでも限られた存在だった。とくに③は主に学生アルバイトやパート主婦、定年後の嘱託など、人生の一時期のみに適用される雇用形態だった。報告書はこのような雇用形態を、より一般的なものとすることを提案したのである。そして実際にその後、非正規労働者は激増した。

さらに忌まわしい文書は、1999年の経済戦略会議答申「日本経済再生への戦略」である。この答申は、日本の経済成長を妨げているのは「行き過ぎた平等社会」であり、これと決別して、「個々人の自己責任と自助努力」をベースとした「健全で創造的な競争社会」を実現すべきだと宣言した。

先のグラフからも明らかなように、すでに格差は十分すぎるほど拡大していた。就職氷河期が到来し、就職できない若者たちが激増し、フリーターたちが街を覆い始めていた。そこにさらなる労働の規制緩和、そして富裕層の減税と低所得者の増税が打ち出されたのである。しかも日本は「行き過ぎた平等社会」だというのが、いわば政府の公式見解となったことから、格差拡大を食い止める政策が実行される可能性はなくなってしまった。

とくに非正規労働者の増加の影響は大きい。労働者階級を正規と非正規に大きく分断し、日本の階級構造を大きく変えてしまったからである。

これまで資本主義社会には、一般に4つの階級が存在するとされてきた。両極に位置するのは、企業の経営者からなる階級である資本家階級と、現場で働く人々からなる労働者階級だが、それ以外に2つの中間階級が存在する。ひとつは企業とは別に、独立自営の農業や商工サービス業などを営む人々、もうひとつは企業で働く専門職・管理職・事務職などの人々である。前者の人々は旧中間階級、後者の人々は新中間階級と呼ばれる。

労働者階級はこれまで、資本家階級と並ぶ資本主義社会の二大階級のひとつとされてきた。ところが今日では雇用形態の違いによって、その内部に大きな格差が生まれ、事実上は2つの階級に分裂している。上位に位置するのは正規労働者階級、下位に位置する非正規雇用の労働者階級は、ここではアンダークラスと呼んでおこう。

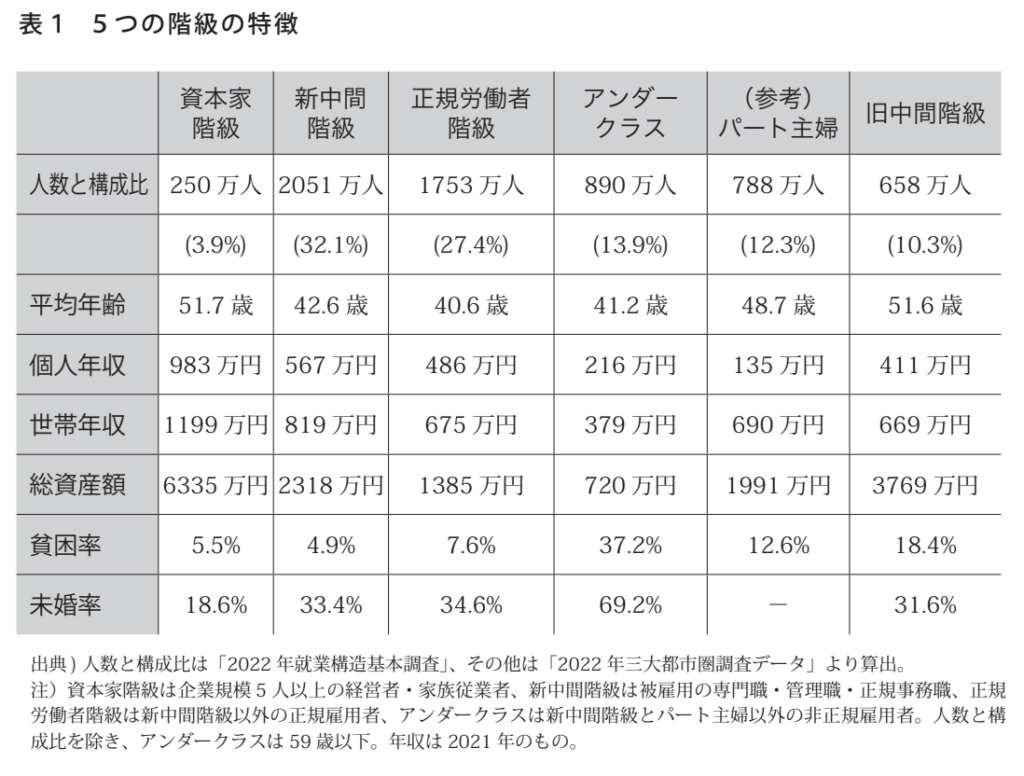

「2022年三大都市圏調査」から得られたデータをもとに、5つの階級の特徴を示したのが表1である(注1)。ちなみに有配偶女性の非正規労働者であるパート主婦は、その大部分が新中間階級または正規労働者階級の夫をもち、生計の多くを夫に依存しており、独立した階級とはいえないことから、別扱いとしておく。

アンダークラスの窮状は明らかだろう。就業人口の13.9%を占め、すでに旧中間階級を上回る巨大な集群なのだが、正規労働者階級と比べると個人年収は4割強に過ぎず、世帯年収も6割を大幅に下回り、貧困率は実に37.2%にも達している。パート主婦以外の非正規労働者といえば、フリーターなど若者のイメージが強いが、実際にはその平均年齢は正規労働者階級を上回り、新中間階級と大差がない。就職氷河期から30年近くを経て、多くが中年期を迎えているのである。そしてアンダークラスの未婚率は、69.2%と極端に高い。経済的理由から、結婚することも子どもを産み育てることも困難な人々なのである。

これらの人々の窮状が放置されるなら、やがて貧困や住宅問題、健康問題など、さまざまな問題を抱えた巨大な高齢貧困層が形成されることに疑いはない。しかもアンダークラスは、学卒後に安定した職を得ることのできなかった若者たちを中心に、いまも生み出されつつある。そうである限り、少子高齢化の流れが止まることはない。日本社会は、いままさに危機的状況にある。しかもアンダークラスは次世代を再生産しないから、その子どもたちがアンダークラスになるわけではない。したがってアンダークラスがいまの規模で存続する限り、他の階級の子どもたちがアンダークラスに転落することになる。アンダークラスの窮状は、他の階級の人々にとって他人事ではない。

それでは、どうすればいいのか。不安定な雇用の拡大に歯止めをかけ、最低賃金を大幅に引き上げて非正規雇用でも十分な生活ができるようにし、さらに所得再分配によって経済格差を縮小することが必要である。

しかし現状では、非正規雇用者の比率は高止まりし、最低賃金の引き上げは遅々として進まず、税制は所得再分配の手段としてはまったく機能していない。政治を大きく変えない限り、事態が改善することはないだろう。調査結果から、政治を変えるための道を探ってみよう。

格差をめぐる政治的対立

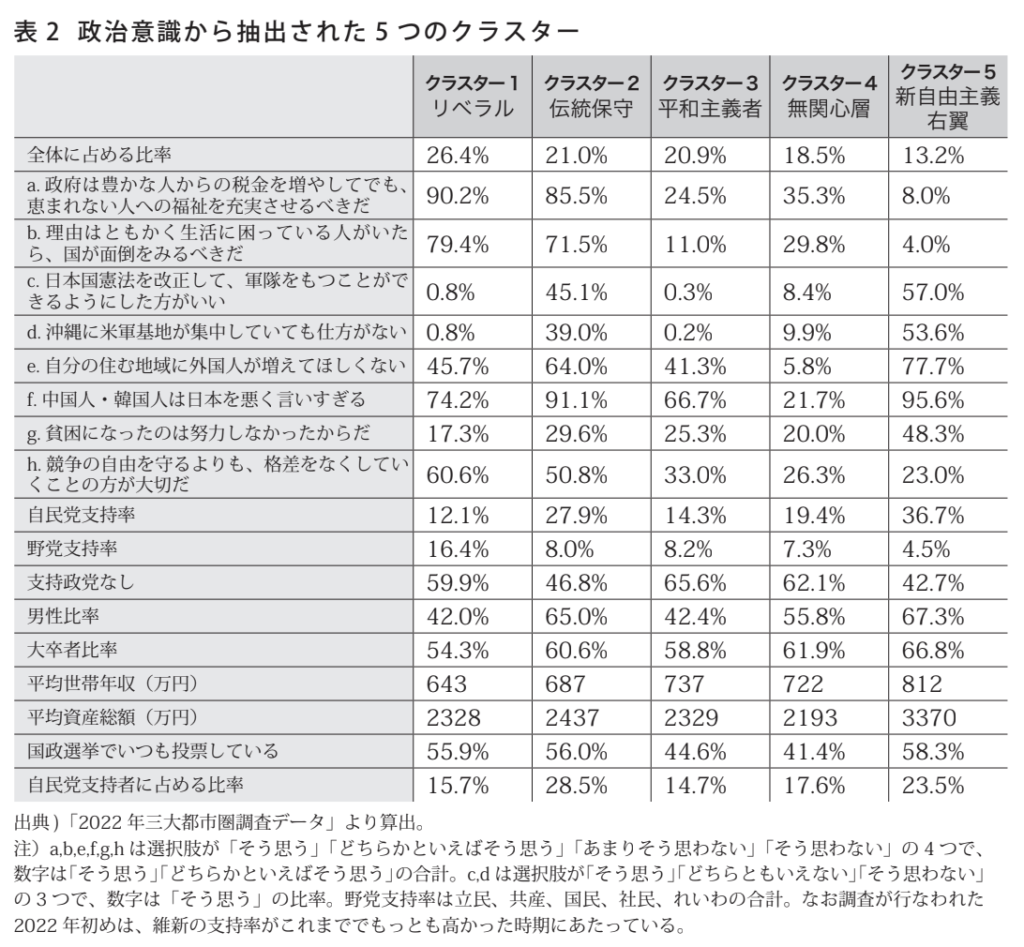

「2022年三大都市圏調査」では、①戦後の保守-革新の伝統的な対立軸だった憲法と安全保障、②近年になって「保守」の構成要素と目されるようになった排外主義、③格差に関する意識など、広い意味での政治意識に関する多くの設問を設けた。集計を行なったところ、これら①②③の傾向は、互いに関係し合いながらも、ある程度まで独立していることがわかった。そこでクラスター分析という手法を用いて、人々の政治意識の類型化を試みたところ、5つの非常に特徴的な集群(クラスター)が抽出された。表2は、それぞれの特徴を示したものである。

クラスター分析に用いたのは、aからfまでの6つの設問である。gは貧困は自分のせいだとする自己責任論、hは競争の自由より格差是正が重要だとする反・新自由主義の立場への賛否を問うものである。

クラスター1は全体の26.4%を占める最大のクラスターである。所得再分配を支持する人の比率はもっとも高い。憲法改正を支持する人と米軍基地の沖縄への集中を容認する人の比率はいずれもわずか0.8%にとどまり、大半の人々がこれらに否定的である。典型的な戦後革新の立場をとる人々といえる。自己責任論を支持する人は17.3%にとどまり、反・新自由主義の立場を6割以上が支持している。その特徴をひとことで表わすなら「リベラル」だろう。自民党支持率は12.1%と低く、野党支持率が16.4%と高い。ただし約6割には支持政党がない。

クラスター2は2番目に大きいクラスターで、全体の21.0%を占める。所得再分配を支持する人の比率が「リベラル」の次に高い反面、半数近くの人々が憲法改正を支持し、米軍基地の沖縄への集中を容認する人も4割に近い。戦後保守の立場に立ちながら、所得再分配を支持し、生活困窮者に対して温情的な態度を示す人々で、「伝統保守」と呼ぶことができるだろう。反・新自由主義の立場をとる人々の比率は半数を超えている。自民党支持率は27.9%と高いが、維新や野党など他の政党を支持する人も25.3%おり、自民党一色というわけではない。

クラスター3は全体の20.9%を占める。所得再分配を支持する人の比率は高くないが、実は「あまりそう思わない」と回答した人が6割前後と多く、強硬に反対しているわけではない。顕著な特徴は、憲法改正と米軍基地の沖縄への集中を支持する人がほとんど皆無であることで、「リベラル」と同様に戦後革新の立場をとる人々ともいえるが、所得再分配への態度が明確でない点では異質である。「平和主義者」と呼ぶのがふさわしいだろう。反・新自由主義の立場をとる人の比率は「リベラル」「伝統保守」に次いで高い。自民党支持率は14.3%と2番目に低く、野党支持率が8.2%とやや高いが、支持政党なしが65.6%とほぼ3分の2を占めている。

クラスター4は全体の18.5%を占める。このクラスターの特徴は、はっきりした態度をとらないことである。憲法改正を支持する人や、米軍基地の沖縄への集中を容認する人の比率はいずれも1割を下回っているが、かといって「そう思わない」と否定的な人の比率は2割程度にとどまり、大半は「どちらともいえない」と答えている。他の設問でも回答は「どちらかといえばそう思う」「あまりそう思わない」に集中し、明確な態度を示さない。おそらく、あまり関心がないのだろう。予想されるように支持政党のある人は少なく、支持政党なしが62.1%に上っている。「無関心層」と呼んでおこう。

クラスター5はもっとも小さいクラスターで、全体に占める比率は13.2%である。所得再分配を支持する人の比率はきわだって低く、数%にとどまる。これに対して憲法改正を支持する人、沖縄への米国基地の集中を容認する人はいずれも過半数を占める。さらに排外主義的な傾向が異様なほど強く、自己責任論を支持する傾向も強い。「新自由主義右翼」と呼ぶことができるだろう。自民党支持率が36.7%と高く、野党支持率はわずか4.5%である。支持政党なしの比率は42.7%ともっとも低い(注2)。

「新自由主義右翼」の正体と政治的影響力

以上からみると、平和主義以外に特徴のない「平和主義者」、明確な立場をもたない「無関心層」を除く、「リベラル」「伝統保守」「新自由主義右翼」が、現代日本における主要な政治主体だと考えていいだろう。

それにしても、伝統的な保守の政治的立場に加えて、新自由主義的な自己責任論を振りかざし、極端に排外主義的な態度を示す「新自由主義右翼」のユニークさはきわだっている。いわゆる「岩盤保守」の実体がこれだろう。

どのような人々なのか。男性比率が67.3%と3分の2を超えており、男性中心のクラスターといえる。大卒者比率は66.8%と高く、他を大きく上回る。平均世帯年収は812万円、資産総額は3370万円で、他を大きく上回っており、その豊かさはきわだっている。

「国政選挙でいつも投票している」という人の比率は、「新自由主義右翼」がもっとも高く、「リベラル」と「伝統保守」がこれに続いている。「平和主義者」と「無関心層」は低い。各クラスターが自民党支持者に占める比率をみてみよう。もっとも小さなクラスターである「新自由主義右翼」が自民党支持者に占める比率は23.5%で、規模の上では大きい「伝統保守」(28.5%)に近い。これは「新自由主義右翼」の自民党支持率が格段に高いからである。しかも「新自由主義右翼」の投票率は他のクラスターより高いのだから、自民党の得票に「新自由主義右翼」の票が占める比率は、さらに高いはずだ。

このように自民党は「伝統保守」と「新自由主義右翼」を主要な支持基盤としているのだが、自民党の現実の路線は、2009年に政権を奪われ、安倍元首相の下で政権を奪還したあと、岸田政権に至るまでをみる限り、「新自由主義右翼」に近かった。特定秘密保護法、集団的自衛権行使の閣議決定、安全保障関連法など、国民の多くが反対した施策を次々に打ち出す一方で、格差解消や所得再分配に対しては消極的な姿勢をとり続けた。公明党も、これに追随した。

政治学者の谷口将紀によると、保守−革新の軸からみた場合、国会議員の政治的態度の分布は、有権者のそれよりも保守側にずれている。自民党の国会議員の政治的態度が、大きく保守に傾いているからである。そしてこれは、民主党に政権を奪われた党勢衰退期から反転攻勢に出る過程で、自民党が保守層の地盤強化を優先させた結果だという(注3)。

この保守層の中核に位置するのが「新自由主義右翼」だろう。こうして本来少数派であるはずの「新自由主義右翼」は、自民党の支持基盤の中核としての位置を獲得し、その主張は不釣り合いに強く政府の施策に反映され、事実上は自民党政権を乗っ取った。これが、民主党政権の崩壊以来しばしば指摘されてきた「日本政治の保守化」の真相だろう。

政党システムの転換を

つまり日本の政治はこの十数年の間、「リベラル」「伝統保守」という多数派の民意を反映してこなかった。「リベラル」は野党を支持するのが自然と思われるが、現実には野党は「リベラル」の支持を必ずしも獲得し得ていない。このため現状では、野党が政権を握ることは難しい。「伝統保守」は、難しい位置にある。憲法改正を望んではいるが、憲法改正を掲げる自民党は「新自由主義右翼」に迎合し、所得再分配に消極的で格差拡大を放置している。だから不満を抱えながら自民党を支持するか、無党派になるしかない。

変化の兆候はある。2024年の衆議院議員選挙では、自民党が大きく得票と議席を減らした。最大の要因は旧安倍派を中心とする「裏金」問題だったとみられるが、これとは別の要因を指摘する声も多かった。いわゆる「岩盤保守」の一部が自民党から離れ、日本保守党など新興の右派政党に投票したことである。

新興の右派政党が定着し「新自由主義右翼」の支持を得るようになれば、自民党はその票をあてにすることができなくなる。そうなれば右派的な政策を掲げることは得策ではなくなり、自民党はより多数派の「伝統保守」に近い立場をとるようになるかもしれない。

このとき、一方に「リベラル」を主要な支持基盤とし、所得再分配を通じた格差の縮小を目指すとともに、憲法改正に反対し、日米軍事同盟の強化に慎重な野党、他方に「伝統保守」を主要な支持基盤とし、野党と同じく所得再分配による格差の縮小には積極的である反面、憲法を改正して日米軍事同盟を強化しようとする自民党、というクリアな対立軸が生まれることになる。これを不満に思う自民党の右派勢力は、新興の右派政党に合流するか、新たに右派政党を作ればよい。

このように格差の縮小と貧困の解消が必要だという社会的合意のもとで、野党と自民党が対峙する政党システムが実現すれば、日本社会は大きく変わるだろう。格差は大幅に縮小し、人々は格差拡大の弊害から解放される。アンダークラスを含めてすべての人々が、次世代を再生産することのできるだけの所得を手にし、出生率は回復する。消費の拡大によって経済は安定し、社会保障システムが破綻する心配もなくなる。そして憲法や外交など重要な政治的課題について、一部の人々の主張が過剰に代表されることはなくなり、異なる立場が偏りなく代表されて対話が展開される、健全な政治社会が実現するだろう。これが日本社会を現在の危機から救う、最善の方法ではなかろうか。

注1 調査は2022年1月から2月にかけて、インターネット調査の方法で実施された。調査対象は20-69歳の住民で、有効回収数は4万3820人だった。なおアンダークラスのうち60歳以上の部分は、長年にわたって正規雇用者として働いたあと、再雇用で非正規労働者となった人々を含んでおり、年収・資産総額とも低くないため、人数と構成比以外の集計から除外している。

注2 分析結果の詳細については、橋本健二『格差拡大――新・日本の階級社会2(仮題)』(講談社現代新書、近刊)を参照されたい。

注3 谷口将紀『現代日本の代表制民主政治』東京大学出版会、2020年。

関連:特集 新自由主義の30年