【2025年8月号特集】これからの反核

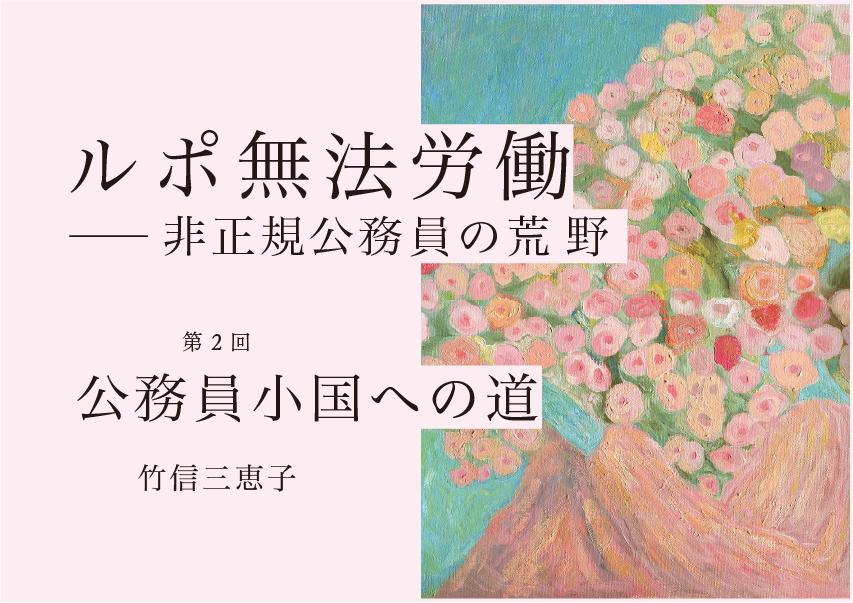

高垣慶太(たかがき・けいた)

2002年生まれ。広島市出身。早稲田大学在学中、赤十字国際委員会(ICRC)ユース代表を務める。都立第五福竜丸展示館インターン。

田中美穂(たなか・みほ)

1994年生。核政策を知りたい広島若者有権者の会(カクワカ広島)共同代表。

徳田悠希(とくだ・ゆうき)

2001年東京都出身。2023年にGeNuineを設立し現代表。一橋大学大学院修士2年。

山口雪乃(やまぐち・ゆきの)

2002年長崎市内出身。KNOW NUKES TOKYO共同代表。国際基督教大学3年。

――本日は、核廃絶に向けて取り組みを進めている若い世代の方々に集まっていただきました。被団協のノーベル平和賞受賞などの話題とともに、ロシアやイスラエル、アメリカの動向など、きわめて厳しい状況もあります。これからの反核運動をどのように進めていくのか、お聞きします。それでは、自己紹介からよろしくお願いします。

高垣 大学院進学の準備をしつつ、東京の第五福竜丸展示館でインターンをしています。広島出身で、高校時代は新聞部に所属して、被爆者の方や被爆建物の保存問題などについて取材したりしました。

東京に来てからは、赤十字国際委員会(ICRC)駐日代表部ボランティアとして核兵器の廃絶に向けて取り組んできました。核兵器禁止条約(TPNW、核禁条約、2021年発効)の締約国会議には、第1回(オーストリア・ウィーン、2022年)、第2回(米・ニューヨーク、23年)、第3回(同、25年)と、ユース代表で出席させていただきました。そんな中で広島・長崎だけでなく、世界中で核実験の被害が出ているということを知り、カザフスタンやマーシャル諸島にフィールドワークに行き、また、日本の漁船が被爆した状況についても研究してきました。

田中 「カクワカ広島(核政策を知りたい広島若者有権者の会)」の共同代表をしています。就職がきっかけで広島に引っ越してきました。北九州出身です。それまでは特に市民活動と呼べるものはしていませんでした。

私の背中を押したのは、広島の被爆者サーロー節子さんです。友人に誘われた講演会でおっしゃっていた「願ってるだけでは変わりません」「必要なのは、あなたたち一人ひとりの具体的な行動です」という言葉が私の胸に突き刺さりました。そして仲間とともに2019年にカクワカ広島を発足させました。まずは広島県選出の国会議員と会って、核兵器禁止条約の話をしにいくことから始めました。

徳田 一橋大学大学院の修士2年生で、安全保障や軍縮などを専攻しています。生まれ育ちは東京です。中学校の修学旅行が広島で、そこで初めて被爆者の方にお会いしました。それまで原爆にはまったく関心がなかったのですが、お話を聞いたときに、それだけの経験をなぜ私たちに話してくれるのだろう? と心に引っかかりました。と同時にその男性が、「僕が再び被爆するというよりも、あなたが未来に被爆者になる可能性が高いんだよ」ということをおっしゃり、自分の問題なのだと気がつきました。

いまは「ジェヌイン(GeNuine)」という団体を軸に活動しています。ジェンダーの視点で核兵器を考えてみようと問いかけをしたいと、2023年に立ち上げました。世界にはジェンダー、フェミニズムの視点から核問題を考えているアクティビストがたくさんいます。日本でもそういう入り口があっていいのではないかと思い、始めました。

山口 国際基督教大学3年生です。出身は長崎市内です。爆心地から約500メートルの距離にある高校で、高校生平和大使として核廃絶の署名活動など社会運動にどっぷり浸かった高校時代を過ごしました。部活は平和学習部です。長崎では小学校1年生から中学校3年生まで、毎年8月9日に被爆者の方とお話する機会があります。ほとんどが高校を卒業すると就職や進学で活動から離れてしまいますが、私は長崎の大学で約2年間を過ごしていました。

長崎では「核兵器は絶対悪」ということが前提として教育されています。それは大事なことではあるのですが、なぜ核兵器が悪いのか、なぜ核廃絶すべきなのかということを自分の言葉で語れなければいけない、そう考え、東京に拠点を移して活動することにしました。

今は「KNOW NUKES TOKYO(KNT、ノーニュークストーキョー)」の共同代表をしています。KNTでは長崎・広島以外の核兵器の問題もテーマとして扱うことに重きを置き、若い世代のプラットフォーム的な存在でありたいという思いで活動しています。関心がない人にもつながりを持てるようなイベントを開いたり、学校に赴いて平和教材を作ったり、議員面会をしたりしています。

核廃絶に向けた活動と周囲からの反応

高垣 僕は広島で保育園から平和教育を受けていて、5〜6歳のときの遠足は原爆資料館でした。それでトラウマになり、「はだしのゲン」も最近まで怖くて読めませんでした。リアルになればなるほど、ショッキングですからね。

ただ、広島に生まれ育ったからといって、意識は他県の子と変わらないと思います。小学校では被爆体験を聴く会などが年に1回はありますが、だからといってそれで興味を持つようになるというわけでもない。

高校のとき、被服支廠という被爆建物の一部が解体される計画が出て、新聞部で取り組んでいたら、「被服支廠」というあだ名でからかわれたこともあります。でも僕は、写真だけでもあるいは文字に触れるだけでも、「ああ、よくわからないけど自分の隣の席にいるやつは、こういうことをやってるんだな」と思ってもらえるのなら、それだけでもいいかなと思っていました。

山口 長崎でもだいたい同じです。私が所属していた平和学習部や高校生平和大使のことがメディアで取り上げられると、「今日も見たよ」と言ってくれる子もいましたし、友だちには被爆四世、五世という子もいましたが、夏などはとくに、みんなその話題はもうお腹いっぱいという雰囲気で、あえて原爆の話をすることはなかったですね。

徳田 大学では核兵器が話題になることはありますが、安全保障問題として取り扱う学生が多いです。かっこ付きの「リアリズム」ですね。私が活動のことをSNSであげたりすると、「どうしちゃったの?」といった反応もあります。肯定するか否定するかはその人次第ですが、どちらでも自分自身がアクターになるということを想定している人はほとんどいないです。外務省や防衛省志望の友人もいます。もちろん、核兵器を世界からなくすというゴールは共有できるはずですが、それは今ではないと。「本当に変えられると思ってるの?」とよく言われます。

――田中さんは企業にお勤めですが、周囲の反応はどうでしょうか。

田中 おかげさまで、広島という土地もあってか、私がやっている活動をあたたかく見守ってくれている感じです。テレビで見たよ、という反応が多いですね。自分の祖母も被爆者だったと話してくださる人もいます。なんとなく大事な活動だよね、というのは共有されていると感じます。

―― 地域的な雰囲気も感じますね。山口さんは、被爆地から東京に来られて温度差のようなものは感じますか?

山口 そうですね、大きいと思います。情報の入れ替わりが激しい東京だからこそ、私がやってきたことなどもすんなり受け入れてくれているとは感じます。でもそれは裏返せばすぐに流れてしまうということで、大学の中だと、先ほどの徳田さんがおっしゃったことと同じで、興味はあるけど自分からは踏み込まないという人が多いです。自分が運動に参加するということは想定していない。

大学の授業で活動を紹介する機会がありましたが、核兵器はむしろあったほうがいいという人が多くいました。反対ありきの被爆地よりは、さまざまな考えを持った人がいる環境にいたほうがやりがいはありますが。

高垣 僕は、友だちを活動に巻き込むつもりはあまりないんです。どちらかといえば、この先、その人がどういう立場になっても、これだけは思い出せるように、ということを大切にしています。ゼミの友達たちとフィールドワークをしましたが、核兵器の問題ではあっても、広く見たときに、原発事故あるいは沖縄戦、今ある基地の問題など多くの問題が構造的には共通点があるということを、それぞれの尺度で知ることができます。実際にそうした被害や影響を受けている人たちはどういう思いなのかを感じる。そして次第に無関心ではいられなくなっていく。そんな友達を見ているのは、僕にとって大きな喜びです。

核兵器禁止条約締約国会議

――3月に開催された核兵器禁止条約の締約国会議を含め、最近の取り組みをうかがっていきたいと思います。

山口 私たちKNTは、締約国会議では現地からリアルタイムに市民社会の切り口で発信するということを1つのテーマとしていました。参加者たちや会議の様子を動画に撮って、毎晩投稿しました。かなり再生回数が多かったので、少しはSNS世代の日常生活に溶け込む温度感で伝えられたのかなと嬉しく思っています。

最近は「被爆者ジャーニー」というワークショップを開いています。被爆者の方々のお話を集めて物語に落とし込んで、証言を追いながら疑似体験をしていく試みです。

徳田 私は東京出身で、それで核兵器の問題に取り組んでいると周囲に言うと、不思議に思われることが多いです。身内に被爆者がいるとか、何らかの理由づけがないと不思議に映るようです。私は1つの切り口としてジェンダーの視点があってもいいのでは、と考え、ジェヌインを始めました。核兵器を取り巻く言説や使用を被害者のジェンダーの視点で捉え直すことによって、核問題を語れるナラティブを増やしていくということを1つの目標にしています。

締約国会議には、日本の被爆者の方々が受けてきた差別や偏見、それがその後の人生にどのような影響があったのか、ジェンダーの視点でそれを見るという調査を1年間かけて行ない、作業文書として国連に提出しました。

最近、ジェンダーの視点で軍縮を考えることが国際的に注目を集めています。これまで活動してきた人たちの中には、ジェンダーを女性だけの問題と誤解し、その視点を持つことが核兵器廃絶に本当に貢献するのか、という方もいます。私は、ジェンダーや階級、エスニシティといった属性を背景に、社会的、あるいは文化的に異なる影響を受けてきたことを調査し可視化することが、「被爆の実相」を真に理解するために必要で、それを発信することを世界からも求められていると感じます。

調査研究となると、研究者の方に手伝っていただくことも多くあります。これまで核兵器の問題を中心的にはやってこなかったような研究者の方々とも出会い、ちょっとずつコミュニティーができつつあるように感じています。

田中 私たちがカクワカ広島を立ち上げるきっかけになったのは、「なぜ日本は核兵器禁止条約に入っていないんだろう?」という、きわめてシンプルな疑問を抱いたことです。その理由を国会議員に会って聞いてみたいというところから始めました。面会して核政策について尋ねるというプロジェクトですが、議員に面会申込みの電話をかけるところから、どういう返事が来たかといったやりとりも時系列でウェブサイトに公開しています。広島の有権者の一人として、地域の国会議員はどういう人でどんな考えを持っているのかを知ることから、核政策そのものについても関心を持つようになってほしいという思いでやっています。

国会議員でも核兵器禁止条約の内容をあまり知らないという方もいます。面会を通してお互いに知識を深めていきました。ロビーイングはとても大事な活動です。核兵器の問題だけでなく、議員と会うという活動そのものがもっと広まればいいと思っています。

私自身は、原爆投下後の広島のことだけでなく、戦争に加担してきた過去のことも、そしてそれを踏まえた現在の軍事化の問題も考えていきたいと思っています。今、県内の呉市では複合防衛拠点を配置する計画が進んでいますが、無関係なテーマであるはずがないです。80年前、90年前と重なるような動きをしている。でもそれが一部の人を除いて知られていないということが怖いです。

広島県選出の議員だけではありませんが、核兵器禁止条約などの問題があまり知られていないのは問題です。私たちが国際会議に出席するなどして得たことを伝えていきたいと思います。議員と市民と、お互いにアップデートしていくことには、とても意味があると感じています。

高垣 核兵器禁止条約の締約国会議は今回、5日間の日程で行なわれました。国連のトラスティーシップ会議場を主会場として、朝から夕方まで、各国の代表団とNGO関係組織が集まって議論をしていました。

締約国会議は、第1回のときから、条約の内容をいかに進めていくかを検討しています。条約の価値観をどう普遍化していくか、被害修復の進め方、ジェンダーの視点・意識を問題全体の中でどう高めていくかなど、それぞれ担当の国が中心となって議論を進めていきます。同時に別の建物ではサイドイベントが開かれていて、僕はカザフスタンの若い世代のグループ、マーシャル諸島のグループなどが開いている催しを見に行ったりしていました。内容が多様なので、人ごとに動き方は異なると思います。

田中 今回の議長国が旧ソ連による核実験で甚大な被害を受けたカザフスタンだったので、カクワカ広島とジャーナリストの小山美砂さん、「ヒロシマ・セミパラチンスク・プロジェクト(ヒロセミ)」の三者で事前に、カザフスタンの核被害の今を知り、カザフスタンの人びとと連携するための共同プロジェクトを立ち上げていました。

議長国ということもあって、カザフスタンのサイドイベントの数はおそらくもっとも多く、市民も多数参加していました。その1つに「JARA(ジャラ)」、カザフ語で「傷」という意味ですが、カザフスタンの同世代の女性が作った映画がありました。被ばく・核実験がジェンダーにどう影響を与えているかを捉えたドキュメンタリーで、健康上の問題だけでなく社会的な影響にも焦点を当てたものです。

たとえば、カザフスタンでも育児・家事を担っているのは多くが女性ですが、障がいを持った子どもが生まれると男性が家族を置いて去ってしまうということがあります。これも核被害の1つです。何十年経っても見落とされている被害があるということを考えさせられました。

締約国会議にでて感じましたが、アクティビスト同士が出会い、それがまた次へ向けた原動力となる場だと感じました。オンラインだけでつながっていた人たちと初めて対面して、顔がわかる存在になるというのも大きい。

山口 これまで3回参加しましたが、今回は市民社会からの参加者が増えていました。また、顔ぶれも多様になった印象を受けました。1回目はヨーロッパのアクティビストが多いイメージでしたが、今回、欧米はもちろんアジア系も多く、アクターの様相が変わったと思いました。日本からは、ユースだけで20人は参加していました。医学部の学生、反核医師の会など、普段は異なったフィールドにいる人たちが国連に集まっていました。

また、「Youth For TPNW」という核禁条約推進のための若者によるオンライン・コミュニティーがありますが、そこにはニューヨーク出身の子もたくさんいます。地元アメリカの人たちが動いてくれることでメディアに取り上げられやすくなりますし、社会に影響を与えられます。

サイドイベントで「核被害者フォーラム」もありました。核実験の被害者や長崎・広島の原爆に遭われた方、在韓被爆者の方とお会いすることができました。人の数だけ、それぞれの被爆証言があるということを実感しました。

少し視野を広げれば様々な被害の形があって、それぞれの人生に影響している。ある被害者の方が「未来を明るく語るのはいいけれど、まずは過去を知りなさい」とおっしゃっていたのが強く印象に残っています。ついアウトプット、時代に合った発信などと言いがちですが、常に原点に立ち返ることを忘れずにいたいです。

徳田 今回は議長国がカザフスタンだったことも影響しているとは思いますが、核被害者コミュニティーが条約を前に進めよう、条約を進めることで自分たちが抱える困難を伝えようとしている。それを私たちはどう受け取るのか。感じるところが多かったです。

ジェンダーの視点を持った被害者援助とはいったいどういうものなのか。そもそも代表団の人たちのジェンダーバランスはどうなのか。これはずっと指摘されていることですが、核禁条約はそれをどう乗り越えていくのか、本会議で発言の機会をいただきました。サイドイベントの1つにも登壇させてもらいました。国連の研究所主催だったので外交官の方の参加が多く、ロビーイングに近い形となりました。成果をどれだけ残せるか、試行錯誤した会でした。

ジェンダーというテーマで核軍縮に関わる市民社会の人が日本と比べて多く、ジェンダーの視点で核問題に取り組んでいると話すと、自然に受け入れてくれました。

日本政府の参加を促すために

――日本政府は、今回の核禁条約締約国会議にオブザーバー参加するかどうか、少し揺れましたが、結局見送りました。

田中 日本の存在感がどんどん薄れている、と感じます。日本政府がその場にいないことが当たり前に受け止められていて、危機感を感じます。今回、日本政府の不参加についてのコメントもまったく耳にしませんでした。一般討論の場などでは各国代表団から「今年は広島・長崎への原爆投下から80年」「ノーベル平和賞を被団協が受賞して」といった言葉はありました。そういう時だからこそ、タイミングとして参加しやすかったはずなのに本当に残念です。

今回、各国の議員が参加する国会議員会議もありましたが、海外では国会議員と市民社会が近い関係にあり、連携して動いていることを痛感しました。市民社会との連携によって政府にプレッシャーをかけられる野党議員が多くいます。日本にとっては今後の課題です。

締約国会議の進行に関して言えば、会議自体は滞りなく進んでいて、皆が同じ方向を向いているという意味ではそれでいいのかもしれませんが、NPTの議論はもっと紛糾すると聞いていて、そちらも見てみたいと思います。

高垣 僕が今回とくに感じたのは、TPNWとそれ以外の分断です。国際的に緊張が高まっていて、核兵器が配備され、使われる可能性が高まっています。それにともなって、TPNWに参加している国々や人々の見解と、核兵器を含む安全保障が必要と考える人たちの価値観のギャップがかなり広がっていると思います。それをどう埋めるのか。

徳田 日本政府の参加については、与党内でも検討の跡が見えるという意味では前進かもしれません。今回は誰が反対で、誰が賛成なのかがなんとなく見えました。

来年は核兵器禁止条約の再検討会議となりますので、これからの議論のテーマをセットしていく会議となります。今度こそ日本政府を参加させるために、市民社会はどうすればいいのか、それが今の課題ですね。

「オブザーバー参加に関しては、政治的な決定だから」と言われる一方で、その決定をさせない動きも感じます。核抑止を前提とした日本の外交方針があるわけですが、それ自体の批判的検証とともに、核被害の人道的問題など、条約が進められてきた議論をもっと多くの人と共有しなければいけないと感じています。今回、核抑止の再検討プロセスを考える会議もあり、そこでは核依存国に核禁条約側がどうアプローチするのか、模索する議論がありました。かみ合う議論の切り口を探すことは意味があると思います。核抑止を前提にする人々をも議論に巻き込んでいかないと、核保有国と議論するという段階には進めない。

山口 会議では、結論が出るまでの進みの遅さにびっくりしました。各作業部会が報告して論点整理をしなおす場のような感じでした。一つひとつの論点が見えてくるというのはとてもいいですが、揉まれることもなく議論が進み、よくも悪くもTPNWを映していると思いました。

その点で、参加した市民にとっては、締約国会議の意義の多くは議場の外にあるのかもしれません。報告会などで、日本政府は参加を見送りましたが、私たちは来ました、日本の市民社会は核兵器をなくすべきだと思っています、と意思表示をするために参加した面があります。

今回、日本からは6名の国会議員が参加し、これまでで最多ということで各国からも注目を浴びました。参加した議員の方々がそれぞれ発信したことも大事だと思いました。それをさらに私たちが取り上げることで、選挙の争点になる可能性もあると感じます。参加した議員からは核兵器禁止条約を推進するための議連を、という話もありました。こうした具体的な動きが生まれる契機としても重要です。

市民社会から核抑止論を打破する

――日本政府が核廃絶へと具体的に向かうためには、アメリカの核兵器に守ってもらうという「核の傘」とその前提となる核抑止論の枠組みをどうするのかが問われます。

田中 まさに、今回の会議の最大のトピックは、核抑止論といかに闘うか、だったと思います。この点で、まず、皆が一致して確認したことは、テーブルについている国であろうが、核抑止論に加担している国であろうが、私たちは核戦争の現実的な脅威の中にいるのだということです。

核抑止論は、核戦争は実際には起きないという前提のあやふやな理論でしかありません。核抑止を働かせるため、として核軍拡が進められて、それで核戦争が起きてしまったら、誰が責任を取るんでしょうか。「私が責任を取ります」とは誰も言いません。本当に核抑止って機能するのですか、という議論が市民社会もできていないと感じます。

被爆80年という節目で、あらためて考える機会が増えることは大事だと思いますが、どうしても遠い歴史の話となりがちです。過去の話どころか、今の「台湾有事」で沖縄全島避難だとか南西諸島にミサイル基地をつくるということと地続きの問題だということを含めてメディアには報じてもらいたい。私たちもそのことを意識しながら、伝わる言葉を獲得していく必要を感じています。

少なくともオブザーバー参加という論点と、東アジアの安全保障環境の改善という点は、同時に進めていけると思います。今回、オブザーバー参加を見送る理由に「核抑止について誤ったメッセージを与える」という政府の説明がありましたが、緊張緩和に向けた「正しいメッセージ」を発することができるはずです。参加するだけで誤ったメッセージになると思い込むなんて、自分たちには外交力がないと言っているのと同じです。

徳田 米中対立は深刻だと言われますが、アメリカからは毎年、100人超の議員が中国を訪問し交流しています。一方、日本はその規模での訪中はありません。やはり外交をおろそかにしてきたからこその現状なのだと思います。少なくとも東アジア諸国との関係改善を進めつつ、オブザーバー参加の議論を同時並行で進めていきたいと思います。

山口 視野を広げてさまざまな選択肢を考えていない日本政府のスタンスを感じれば感じるほど怖いです。いつの間にか世界的に軍事化して、それに日本が無批判にコミットしていく。そういう選択がなされた時に真っ先に影響を受けるのは市民社会、私たちの生活です。

田中 しかも、いま進められている前線が沖縄だということが、本土で重要視されていないということが嫌ですし、怖い。被爆者の方にお話を聞くと、気づかないうちに日本はどんどん戦争を進めていって、いつの間にか自分も軍国少女になっていた、と話される方がいます。戦後80年というときに、どのような目線で過去をみるか。いま再び同じようなことが起きていないか、ということを考える必要があると思います。

高垣 核兵器に頼る安全保障が何を意味するのか、今一度これまで“成り立ってきた”核抑止の構造に目を向けなくてはならないと思います。例えば約70年前、核抑止の文脈で実施された核実験では、実験場のみならず、海や風を通じて汚染が広がり、日本の経済に大きな打撃を与えました。太平洋で操業中に被災した漁師たちへの補償に関する裁判も続いています。核兵器の存在によって生じる負のコストを無視することで、初めて核抑止の構造は成り立っている。そうした事実をこれまでの出来事からきちんと認識しなくてはならないのではないでしょうか。

徳田 厳しい安全保障環境であることは否定しませんが、軍縮は緊張緩和のためのツールでもあります。市民社会から絶えずメッセージを発していくこと、そしてそれを政策につなげることを、各自がそれぞれの持ち場で継続することが欠かせないのではないでしょうか。

――今日は長時間にわたり、ありがとうございました。

(2025年4月13日 地平社にて)