あなたはこの手紙を受け取ってくれるでしょうか。受け取ったら、本当の宛先へあらためて送り出してくれるでしょうか。

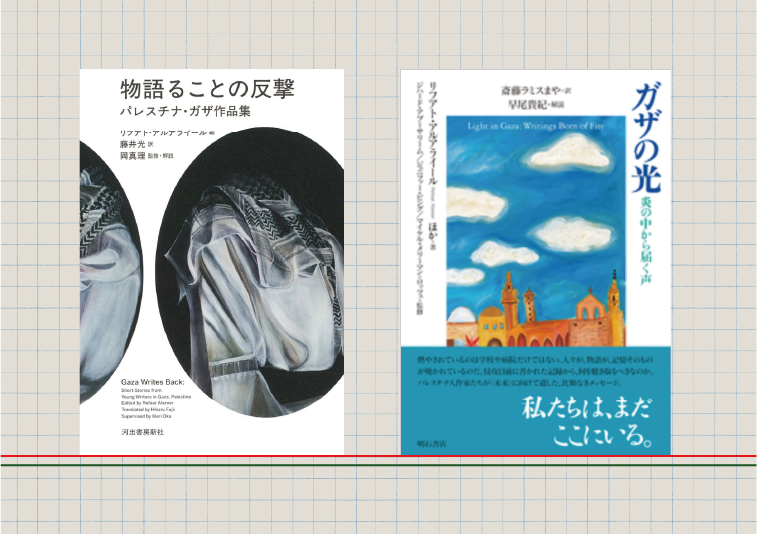

イスラエルによるパレスチナ被占領地ガザ地区でのジェノサイドが始まってから450日目の今朝、この手紙を書き出した瞬間に私ははじめの問いにとらえられました。そして何度も、去る11月から12月にかけて出版された2冊の翻訳書『物語ることの反撃 パレスチナ・ガザ作品集』(藤井光さん訳、岡真理さん監修・解説、河出書房新社)と『ガザの光 炎の中から届く声』(斎藤ラミスまやさん訳、早尾貴紀さん解説、明石書店)を読み返しました。

前者の原書は、ガザ・イスラーム大学で世界文学を教えていたリフアト・アルアライールさんが編集した物語集です。2008年末から09年初めまでのイスラエル軍によるガザ侵攻の後、ガザの若者たちに各自の体験や伝聞に基づいて英語で物語を書くことを教え、その成果として15人の男女による23編をまとめて、13年に出版したものです(正確には、その後23年12月6日にリフアトさんがイスラエル軍に殺害されたことを受け、出版社が連絡を取れた他の作者たちの追悼文を集めて24年に再出版したメモリアルエディション)。

後者の原書は、ガザ内外に住むガザ出身のパレスチナ人たちが、それぞれの立場からイスラエルの暴力に対するガザの抵抗の歴史と現状について書き、2022年に出版したテクスト群です。詩、随想、論文などの形式で、文芸創作、入植植民地主義との対決、農業とアイデンティティ、損壊住宅の再建、強いられた電力「危機」、図書館の設立と運営など、幅広いトピックを扱ったものです。

被害者の声とその受容の壁

すると、特にそれぞれに収録されたリフアトさんの文章を読み返しながら、その間にある9年を思っているうちに、私は大切なことを思い出したのです。

ご存じのように、ジェノサイドの証言や表象には大きな困難があるといわれます。特にナチス・ドイツによるホロコーストをめぐって1990年代以降たびたび論じられたところによると、その困難は(1)最大の被害者は殺されており証言・表象する能力を欠くこと、(2)生存者はしばしば誰かを犠牲にして生き延びたという罪悪感(サバイバーズ・ギルト)にかられるためその証言や表象は抑圧されたものとなること、(3)大量死は人間の認知─表象能力を超えること、と集約されています。いずれも極めて深刻ですが、しかしその困難に先立ち、またはその困難が生まれる瞬間を取り巻くように、証言・表象を受け取るべき側にも障壁があったはずではないでしょうか。被害者は、表現の自由を抑圧される段階から、ガス室の壁や隔離壁などの中へ押し込められて殺される瞬間まで、次第にさまざまな制約を課されて証言や表象の方法や機会を奪われていきますが、それでもなお最後まで身体があるのですから、その表現もあり得るはずです。問題はその叫びを封じ込める壁が何重にも存在することであり、それがジェノサイドを可能にするのだとしたらどうでしょうか。それが取り払われない限り、たとえ大国の政治的要請により「停戦」が一時的に実現したとしても、真に世界中の人びとの良心を呼び覚ましてともに今後の民族浄化の進行を食い止めることはできないのではないでしょうか。

受容の壁は私の前で沈黙しており、ゆえに分析しがたいものです。それでも証言や表象の主体がそれにぶつかったことを示唆している場合があるので、そこから検討を始めることにしましょう。リフアトさんは、『物語ることの反撃』の「編者による序文」では、ガザについて英語で書かれた文芸書を出版する意義について自信をもって語っていましたが、9年後の『ガザの光』の「ガザは問う」では、この意義について懐疑を表現しています。「[2013年刊行時点では、『物語ることの反撃』が]きっと変化をもたらすと信じていた。この本は世論を動かす一助になるかもしれない。(略)しかし、物語や詩が占領者の心を変えることができるだろうか。一冊の本が変化をもたらすことはできるのだろうか。この悲劇、この占領とアパルトヘイトが過ぎ去ることはあるのだろうか。そうはならなさそうだった」(『ガザの光』39頁)。そしてリフアトさんは刊行間近の本にも同じ疑問を投げかけます。「この本[2022年刊行]のための文章を依頼されたときは、これによって変化がもたらされ、とくにアメリカの政策が改善されるだろうという話だった。でも本当のところ、何が変わるだろうか」(48頁)。リフアトさんがこのような疑念を抱いたのは、1冊目により変化がもたらされるどころか、2冊の間にイスラエル軍による大規模攻撃が2014年、18年、21年と激化しながら繰り返されたからでしょう。「文学は無力」というありがちな結論で思考を停止させないためここで断っておきますが、1冊目がまったく読まれなかったわけでは決してなく、むしろ連帯の広がりを得ていました。「この本[13年刊行]は現在7カ国語で出版されている。アメリカと世界を回って、数多くのイベントに参加してこの本を紹介したときには、連帯と支持、そして運動の盛り上がりが確かに感じられた。私たちにとって、人々が話を聞き、共感し、支持を表明してくれるのは、本当にうれしいことだった」(39頁)。つまり『物語ることの反撃』の原書名 Gaza Writes Back が映画『スターウォーズ エピソード5』原題の副題 The Empire Strikes Back を逆手に取った表現であったことからも分かるように、リフアトさんとガザの若い書き手たちは、「帝国」の言語である英語を使い、「帝国」の尖兵イスラエルによる占領や直近の侵攻に基づく物語を書いて米国ワシントンDCの出版社Just World Booksから出版することで、ガザ地区を取り囲む物理的な隔離壁だけでなく言語という観念的な壁をも突破し、「帝国」内にそれらの物語を持ち込もうと試みて、成功し支持の広がりを得たものの、それでも期待していた「変化」を9年間で得られなかったのです。当事者にとっては、目標の壁を突破したが、その向こうにあった予想外の壁に阻まれつづけているかのような感覚だったのではないでしょうか。