戦後80年をむかえた現在の日本は、戦後最大の軍備拡張期に入っている。防衛費は、第二次安倍晋三内閣の2013(平成25)年度以来、13年連続で増加している。米軍再編費を含まない当初予算に限ってみても、2021(令和3)年度に初めて5兆円を超え、2022年度に5兆2000億円だったのが、「安保三文書」の決定にもとづき23年度には6兆6000億円、24年度には7兆7000億円、そして25年度には8兆4000億円(米軍再編費を含むと8兆7000億円)になっている。2025年度の場合、国家歳出の7.3%、GDP(名目値)の1.35%に達している。

本稿では、近代日本の歴史を振り返り、軍事同盟のもとでの軍備拡張=軍事費の膨張が何をもたらしてきたのかを考えてみたい。

近代日本の顕著な軍備拡張期

近代日本(1868年~1945年)における「顕著な軍備拡張期」は3回ある。この場合の「顕著な軍備拡張期」とは、戦時以外で国家予算(一般会計)の40%以上が軍事費に投入された期間(年度)としておく(注1)。「戦時以外」としたのは軍拡がいつ始まったのかが明確になるからだ。また、「40%以上」とする普遍的な根拠はないが、20%ではほとんどの時期がオーバーしているし、30%でも例えば1931年度以降はすべての時期が含まれてしまい、特徴が把握しづらいからである。

3回の「顕著な軍備拡張期」とは次の期間(年度)である。

①日清・日露戦間期:1896(明治29)年~1900(明治33)年

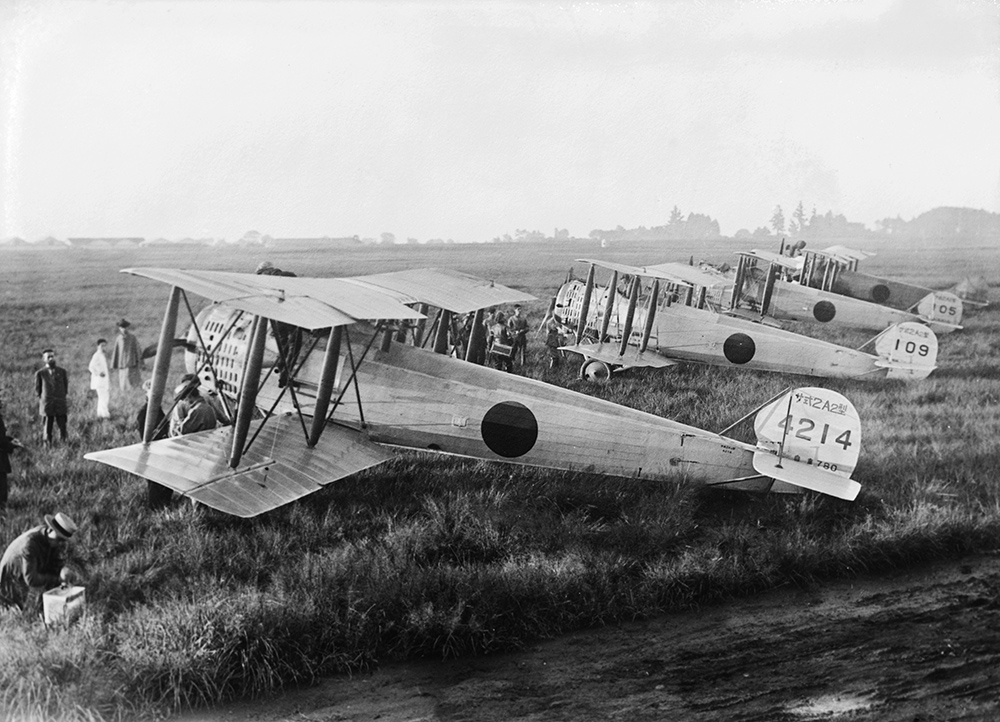

②第一次世界大戦後:1919(大正8)年~1922(大正11)年

③第二次世界大戦前:1934(昭和9)年~1937(昭和12)年

①は、大英帝国=イギリスの支援のもと(1902年に日英同盟締結)で陸海軍の大拡張が行なわれた時期である。この時期の軍事費の平均比率は46.9%、最高比率は1898年度の51.2%である。日露戦争開戦時の海軍の戦艦6隻すべて、装甲巡洋艦6隻のうち4隻が最新のイギリス製であった(当時、戦艦と装甲巡洋艦を合わせて「主力艦」といい、海軍力の中核であった)。昔も今も単体価格でもっとも高い兵器が軍艦である。これらの建造費と陸軍の師団増設(日清戦争時の8個師団から13個師団に)が、軍事費を全体として押し上げた。この時期の仮想敵国はロシア帝国である。