引き下げられてきた生活保護基準

私たちは、誰でも病気になったり、障がいを負ったり、失業したり、離婚をしたりして、何らかの原因で生活に困窮することがあり得る。このような場合、憲法25条に基づき、国に対して、権利として「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するよう求めることができる制度が、生活保護制度である。

また、生活保護制度は、制度利用者の生活を支えるだけでなく、その基準額は、最低賃金の額、就学援助費の支給基準、地方税の非課税限度額、高額医療費の自己負担限度額、施設の利用料負担額、難病患者の医療費負担額など、国の発表でも47の制度と連動し、関連している。この意味で、生活保護基準は、「ナショナル・ミニマム(国の最低限度保障)」を決定するものとなっている。

生活保護制度は、制度を利用している人だけでなく、多くの人々にとっても重大な影響を持つものであり、まさに「いのちのとりで」とも言うべき重要な制度なのである。

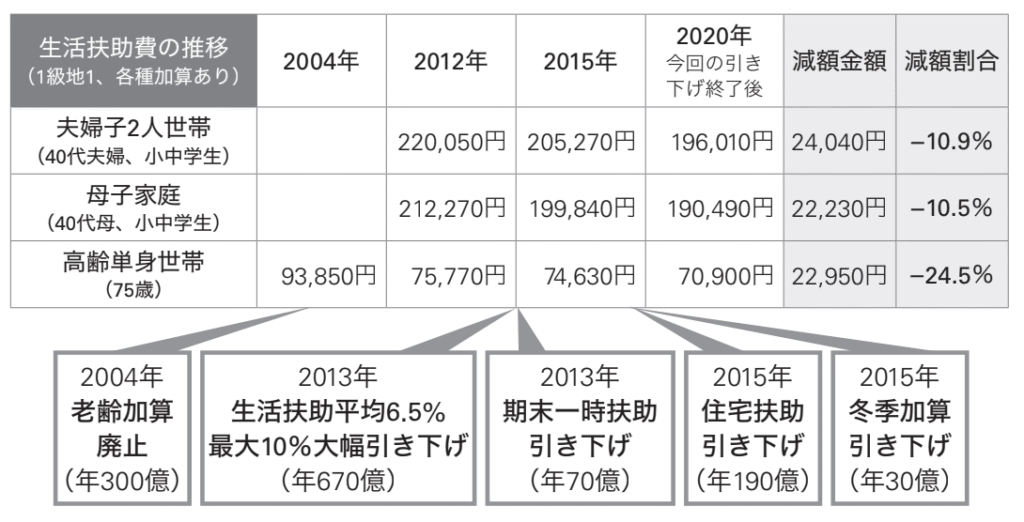

ところが、このように重要な制度の基準額が、ここ20年にわたって、図のとおり、後退に次ぐ後退を重ねてきた。このため、高齢単身世帯では、2004年と比較して、2020年には金額で2万2950円の減額、割合でいうと24.5%もの減額となっている。

中でも、2013年から15年にかけての「平均6.5%、最大で10%の生活扶助費の引き下げ」(以下「2013年引き下げ」)は、総額670億円に及び、現在の生活保護制度の発足以来最大の引き下げとなっている。このうち90億円が低所得層との比較均衡を理由とする減額(ゆがみ調整)分で、580億円が2008年から2011年までの間の物価の下落を考えた減額(デフレ調整)分であるとされている。

現行の生活保護法が制定されて以来、生活扶助基準が下げられたのは、2003年の0.9%、2004年の0.2%の引き下げだけであった。しかも、2013年引き下げでは、生活保護利用世帯のうち、実に96%の世帯が引き下げの対象となっている。

まさに、前例のない大幅な引き下げだった。

基準引き下げに至る経過と問題点

このように、ナショナル・ミニマムを決定する重要な基準である生活扶助基準を引き下げるために、これを企んだ人たちは、周到な準備をしていた。

まず、2004年から3年間、基準本体ではなく、「老齢加算」「母子加算」という、形式的には一般基準の上積みと見える加算から、削減、廃止をすることにして、引き下げの実績作りを企図した。

もちろん、この削減、廃止について私たちは、これを争う「生存権裁判」を全国10の地域で提起した。この結果、「母子加算」については、2009年9月の民主党政権の成立にともない、同年12月に復活した。だが「老齢加算」は復活せず、最高裁判所で敗訴が確定したこともあり、そのまま強行された。まさに外堀は埋められたのである。

次に行なわれたのは、“生活保護バッシング”である。

2012年、自民党の一部議員が、あるお笑いタレントの母親が生活保護を利用していることについて、本来、不正受給ではなかったにもかかわらず*1「不正受給だ」と追及し、謝罪に追い込んだうえ、「生活保護では不正受給が蔓延している」「生活保護を受けることを恥だと思わないことが問題だ」などと生活保護の権利性を無視し、国会内外で問題にしたことがあり、これにマスコミが根拠なく同調したことがあった。このため、生活保護に対する「忌避感」「負の感情」が国全体に広がるようになった。

その中で、生活保護基準が高すぎるとの攻撃がなされ、2012年12月の衆議院選挙では、自民党から「生活保護の給付水準を10%引き下げる」との選挙公約が示された。その後、自公連立政権が実際に成立し、最初に取り組まれたのが、生活保護基準の引き下げであった。

本来、生活保護基準は、憲法25条により、「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」ものでなければならない。このため、生活保護法(以下「法」という)8条によって保護の基準は「最低限度の生活の需要を満たすのに十分であって、且つ、これをこえないものでなければならない」とされている。にもかかわらず、専ら政治的な理由で引き下げの結論だけが先に決まっているということ自体がおかしなことである。

その後、2013年1月18日、厚生大臣の諮問に答えて生活保護基準額の審議機関である社会保障審議会生活保護基準部会の報告書が出された。この報告書では、基準額を引き下げるべきとする世帯もあったものの、高齢単身世帯では5%、高齢夫婦世帯では2%、それぞれ基準額を引き上げるとの答申がなされていた。ところが、基準額の「急激な変化に対応するために半分に抑制する」と厚生労働省の事務当局が勝手に決めて、自民党の一部議員と打ち合わせの上、増額も減額も2分の1にしてしまった。このため、高齢世帯までも基準額が引下げられる結果になってしまった。

しかも、先にも述べたとおり、2013年引き下げのうち、580億円もの引き下げは、大幅な「物価の下落」(デフレ)があったことを理由としているが、基準部会ではこのことについてまったく議論していなかった。にもかかわらず、厚生労働省の事務当局の判断でこれが取り入れられ、引き下げられている。そのこと自体も問題であるが、本当にこのような大幅な「物価の下落」(デフレ)があったのかということも問題である。

もともと、物価指数は総務省統計局の「消費者物価指数」(総務省CPI)を使うのが普通であるが、これによると2008年から2011年までの間の下落率は2.35%とされている。ところが、厚生労働大臣が主張している「物価指数」(生活扶助相当CPI)では、これが4.78%と異常に大きな下げ幅になっている。このようなことがあり得るのか。

いのちのとりで裁判の提起と争点

これに対して、「これでは生活できない」との切実な思いから、また、「前代未聞の引き下げ」には「前代未聞の反撃を!」との考えから、生活保護制度利用者が1万人の審査請求(行政不服申立て)をしようとの運動が提起され、全47都道府県で合計1万645件という生活保護制度史上最大の件数*2の審査請求がなされた。そして、これを受けて、全国29の地方裁判所に合計1025人の原告が生活扶助基準引き下げ処分の取り消しと損害賠償を求めて裁判を提起した。

これが「いのちのとりで裁判」である。

裁判では、2013年引き下げが違法である理由として、私たちは次のような点をあげた。

①先に述べた「老齢加算」について争った生存権裁判は、敗訴に終わったが、最高裁判所の2012年4月2日判決(福岡高裁判決分)では、生活保護基準の決定が違法かどうかについては、「統計等の客観的数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等」を審査し、これが認められない場合に違法となるとの基準を明らかにしていた。2013年引き下げでは、この合理的関連性や専門的知見との整合性が認められない。

②具体的には、「物価の下落」(デフレ)があったとして厚生労働大臣が主張している生活扶助相当CPIでは、生活保護世帯では通常購入することが少ないテレビやパソコンを一般の世帯と同様に購入することにするなどして極めて不合理な計算をしているが、そのことが、総務省CPIに比較して著しく大きくなった原因である。

③引き下げの判断の基準年を世界的に原油価格が高騰し、特異な物価上昇が起きた2008年としていることに問題がある。

④そもそも、デフレ調整を行なうこと、ゆがみ調整による影響を2分の1にすることについても、基準部会に諮らずに事務当局のみで行なっている。

⑤自民党の公約に沿う形で引き下げが行なわれたことが、法8条に反し、「統計等の客観的数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性」を欠く結果を招いている。

いのちのとりで裁判では、このような厚生労働省による、政策のねじ曲げの是非が争点となっているのである。

正反対の名古屋地裁判決と大阪地裁判決

多数地域で提訴された裁判では、まずどこの裁判所で判決をとるかが問題となる。私たちは、最も訴訟の進行が早く、また、熱心に争点整理と証拠調べを行なっていた名古屋地方裁判所でまず判決をとることを決め、全国の力を集中した。

ところが、2020年6月25日の名古屋地裁判決は、原告ら全面敗訴の判決であった。

しかも、判決では、①自由民主党の公約の影響については、その可能性を否定できないとしながらも、この政策は「国民感情や国の財政事情を踏まえたもの」で、厚生労働大臣が、基準を改定するに当たり、考慮することができることは明らかであると言いきった。②デフレ調整については、生活扶助相当CPIの下落率が、テレビやパソコンを生活保護世帯でも一般の世帯と同様に購入するものとしたことにあるとしても、そのことは不合理ではないとし、③基準部会の意見を踏まえなかったことについては、同部会の意見を聞くことは法令上の義務付けではなく、問題はないとして、いわば行政は何をしても良いとの判断をしている。

しかも、④生存権裁判の最高裁判決で採られた「統計等の客観的数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等」を審査すべきだという判断も無視しているなど、最低最悪といってよい判決だった。

この判決を受けて私たちは、全国的に議論し、次の判決までに、やれることは何でもやると改めて決意し、実行した。

2021年2月22日、2番目に言いされた大阪地裁の判決は、損害賠償請求こそ認めなかったが、引き下げ処分を違法として取り消す原告ら勝訴の画期的な判決であった。

その理由は、①「デフレ調整」問題については、判断の基準年を2008年としたことに問題があり、②生活扶助相当CPIで、テレビやパソコンを一般の世帯と同様に購入するとの前提で計算したため、下落率が総務省CPIに比べて著しく大きくなった。そして、③2013年引き下げについては、最高裁判決に基づく判断枠組みを採用し、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠き、違法だ、と結論づけた。

この画期的な判決に、私たちは、「司法は生きていた」とのハタを裁判所前で掲げた。

連続敗訴の流れを転換した熊本地裁

ところが、その後に出された札幌地裁(2021年3月29日)、福岡地裁(同年5月12日)、京都地裁(同年9月14日)、金沢地裁(同年11月25日)、神戸地裁(同年12月16日)、秋田地裁(2022年3月7日)、佐賀地裁(同年5月13日)の判決は、いずれも概ね名古屋地裁判決と同様の内容であり、引き下げについて厚生労働大臣の大幅な裁量を認め、2013年引き下げは違法ではないとした。

これらの判決は、理由の構成がほとんど同じというだけでなく、京都、金沢の判決に至っては、NHK「受信料」をNHK「受診料」と誤記した福岡判決とまったく同じ誤字があり、「コピペ判決」と批判されるべき内容になっていた。裁判所が、客観的な事実に基づき自らの頭で考えたのかと疑わざるを得ない判決が続いたのである。

このような状況の転機となったのは、2022年5月25日の熊本地裁判決だった。

この判決では、①ゆがみ調整の2分の1処理が違法、②デフレ調整について、2008年を基準年としたこと、生活扶助相当CPIを採用し、生活保護世帯の消費実態とかけ離れた下落率を算定したことに問題がある、③デフレ調整を行なうことについて専門家による審議会などの意見を踏まえなかったことも問題であるとし、そして結論として、④厚生労働大臣の引き下げの判断の過程と手続に過誤、欠落があるとして、処分を取り消した。

つまり、私たちが問題としたすべての論点について、私たちの主張が正しいと判断したのだ。この判決により、その後の判決の潮目は大きく変わることになった。

東京地裁判決

熊本地裁判決から1カ月後、2022年6月24日に東京地裁判決が出された。

東京地裁判決は、①厚生労働大臣の判断には専門技術的考察を必要とするので、専門家の関与や専門的知見の収集が重要。②基準の改定が基準部会の審議を経ていない場合には、改定の合理性を国が十分に説明することを要する、との考え方を示したうえで、③デフレ調整は、統計等の客観的な数値等との合理的関連性を欠き、あるいは専門的知見との整合性がない、④デフレ調整の起算年を2008年としたことの根拠が不明、⑤生活扶助相当CPIは、生活保護世帯の支出実態を正しく評価したものとは言えないとして、原告ら勝訴の判決が出された。

その後、仙台地裁で7月27日に出された判決は、原告ら敗訴の判決だったが、10月19日の横浜地裁、2023年2月10日の宮崎地裁、3月24日の青森地裁と和歌山地裁、3月29日のさいたま地裁、4月11日の奈良地裁の判決で勝訴が続き、勝利を積み上げていった。しかし、4月13日の大津地裁判決は原告ら敗訴の判決となった。

期待を裏切る大阪高裁判決

このような状況の中で、最初の高等裁判所の判決である2023年4月14日の大阪高裁判決の結果が、地裁では勝訴判決を得ていただけに、注目された。だがその内容は、私たちの期待を裏切る原告ら逆転敗訴判決であった。

その内容は、①厚生労働大臣の判断自体に専門性が備わっているから、専門機関(基準部会)が審議しなくても構わない。②違法判断の基準としては、「確立した専門的知見」との矛盾があって初めて違法性が認められる、として、最高裁のとった判断枠組みとはまったく違った枠組みを採って、ハードルを大きく引上げた。中でも大きな問題だったのは、③今回の引き下げで、原告が「多大な苦痛を感じていることは容易に理解できる」としながらも、それは「国民の多くが感じた苦痛と同質のものだ」と証拠もなく切り捨て、「みんな苦しいから我慢すべきだ」としている。そこには、憲法で保障された「健康で文化的な最低限度」を満たす基準であるかどうかの視点はまったくなかった。

この高裁判決の後の地裁判決がどうなるか注目されたが、5月26日の千葉地裁、5月30日の静岡地裁、10月2日の広島地裁の判決では、いずれも原告ら勝訴の判決が出され、地裁での原告勝訴の潮流は変わらなかった。

逆転勝訴の名古屋高裁判決

このような情勢の中で、第一審では原告らが敗訴し、第2番目の高裁判決となる名古屋高裁判決がどうなるかが、裁判の帰趨を決める分岐点として注目された。2023年11月30日に出された判決は、逆転勝訴判決であった。

しかも、その内容は、①2013年引き下げを行なった厚生労働大臣に、「少なくとも重大な過失」があるとして、処分の取り消しだけでなく、いのちのとりで裁判では初めて国家賠償請求(慰謝料請求)を認めた。②生活保護基準が、「広く国民全体の生活水準等にも影響を及ぼす」として、ナショナル・ミニマムとしての意義に触れた。③社会的に排除されず生きていくことができるかどうかを考えるべきとの「社会的排除」概念に基づく貧困観に立っている。④厚生労働大臣のデフレ論についての物価偽装、基準部会無視について違法性を認めた。完全勝訴判決だった。

しかし、その後、高裁では、3月14日の仙台高裁秋田支部、4月26日の大阪高裁(神戸地裁分)判決と、原告らの敗訴が続いた。

なお、この後、地裁では、12月14日の那覇地裁は原告ら敗訴の判決となったものの、2024年1月15日の鹿児島地裁、1月24日の富山地裁、2月22日の津地裁、5月30日の東京地裁(第51部)、6月13日の東京地裁、10月28日の岡山地裁、2025年2月28日の愛媛地裁と原告らが勝訴する判決が続き、地裁での原告ら勝訴の流れはほぼ確立したといえる。

一方、高裁の判決は、2025年1月29日に、福岡高裁で2例目の高裁勝訴判決が出され、これは、高裁での厚い壁を突き破る大きな判決となった。

そして、その流れの中で、3月13日の福岡高裁(佐賀地裁分)は、原告ら敗訴の判決となったものの、同日の大阪高裁(京都地裁分)、3月18日の札幌高裁、3月27日の東京高裁(東京地裁はっさく訴訟分)、3月28日の東京高裁(さいたま地裁分)、4月18日の広島高裁ではいずれも原告らの勝訴判決となり、高裁でも勝訴の流れは定着したと評価できる。

今こそ正念場

以上のとおり、これまでの判決では、19地裁、7高裁で原告ら勝訴となっている。

制度の根幹にかかわる生活扶助基準の問題で、このように多くの裁判所で原告側が勝訴したことは、生活保護裁判史上もちろん初めてのことである。

そして、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、係属している事件のうち、大阪高裁(大阪地裁分)と名古屋高裁の判決の上告事件について、5月27日に弁論を開くことを決定し、通知がなされた。いよいよ最高裁の判断が示されることになった。

行政事件、しかも、制度の根幹のありかたを問う事件をめぐり、最高裁で勝つことは簡単なことではない。

これまでの裁判では、生活保護利用者が先頭に立って名前をあきらかにし、権利性を訴えたことが、裁判官の心を動かしたのだと私たちは確信している。また、支援者も弁護団もそのような原告の姿に励まされて裁判支援を訴え、法論理を展開してきた。

今、原告の訴えに切実性、緊急性、正当性があれば、どんな困難な事件でも勝てるという確信が広がっている。私たちは、最高裁で勝利し、ごまかしによる基準の引き下げの被害を回復し、さらに、当事者参加と透明性が確保され、合理的根拠に基づく生活保護基準の決定手続きを確立しなければならない。

そのためには、生活保護制度が、市民の最低生活を支える重要な制度であり、すべての市民の生活に関連する制度であること、そしてその権利性確立の必要性が、全国であまねく理解され、制度の充実を図れという声が、さらに大きく広がっていくことが必要である。

そのために、私たちは一人で1000歩、1万歩と歩くよりも、1000人、1万人さらに10万人、100万人で一歩、二歩と歩む裁判を目指していきたいと思っている。

注

*1 成人に達した子どもの親に対する扶養義務は「弱い扶養義務」と言われ、社会的体面を維持して余裕があればその範囲で扶養すれば足りるとされている。この事例の場合は、お笑いタレントは、必要な範囲で扶養義務を果たしていたもので、不正受給などが成立するはずのない事例であった。

*2 これまでの最大数の審査請求は、老齢加算及び母子加算の削減、廃止の際の1068件であった。

関連:「いのちのとりで」をどう守るか」新里宏二(弁護士)