二〇二五年に、過去の戦争や、「戦後八〇年」のあり方についての議論が盛んに行なわれた、という感じはなかった。多くの読者も同じ思いではなかろうか。むしろ、公式なものとしての石破「談話」を出すことを封じる自民党内の動きや(結局は「所感」となった)、台湾有事についての高市発言をめぐる日中の対立激化という形で、戦後に積み上げたものを無視し、壊していく動きばかりが目立った。大日本帝国が戦争に突き進んだ要因を反省とともに語った石破「所感」においてすら、他国への加害は問題とされなかった。そうした中で「戦後八一年」を迎える私たちは、戦争というテーマとどう向き合えばよいのか、何冊かの本を手掛かりに考えてみたい。

戦争を考えるための対話

地元の飲み屋で、お互い詳しいバックグラウンドを知らない顔見知り程度の常連同士で話をしていて、戦争の話になった。日本の加害の話は、よく知らない相手に不用意にすると反発を受けることが多いが、地元にあった陸軍の工場で朝鮮人労働者が工事中の事故で亡くなったことを話すと「こんなところでもそういうことがあったんですね」と、腑に落ちたようであった。

戦争関連の話題に限ったことではないが、対話の相手との文脈(コンテクスト)のすり合わせがうまくいくかどうかで、こちらの伝えたいことが届くか否かが変わってくる。そして日本社会の多くの人——特に若い世代——にとり、戦争は遠い世界あるいは遠い過去のものに過ぎないと思われるために、そのすり合わせは容易ではないだろう。

平和運動に関わっている人にとって、戦争がダメだとの結論が自明なのは、ある意味で当然である。しかしその結論を共有していない相手と話すとき、コンテクストの違いに自覚的でなければそこにディスコミュニケーションが生じる。コミュニケーションを通して違いを埋めなければならないのだが、結論が決まっていて、その結論を相手に押しつけてしまうならば、元から結論が同じ相手としか対話は成立しない。というより、そもそも対話をする意味がない。

野上元『私たちの戦争社会学入門』(大和書房、二〇二五年三月)は、戦争をなくすための平和運動とは異なる前提で書かれている。それを理解した上で、現代の日本に生きる人にとり、軍事や戦争という身近でないテーマを考えるための様々な回路を提示したものとして読めば、平和運動にも参考になるだろう。

入門書として、戦争社会学とは、戦争を通して社会を考えるというくらい、かなりゆるく位置づけられている。ただし「戦争は社会認識の有力な手段である」という筆者の明確な立場がある。そして、より重要な点は、筆者が読者に対して常に「誰が戦うのか?」(戦ってきたのか?)という問いを投げかける点である。古代ギリシアの戦争では歩兵が主力であったが、それは古代の民主政という政治体制に合致していた。あるいは中世ヨーロッパでは騎兵が中心の戦力であり、馬を育て、乗馬技術を磨くことのできる貴族が中心の社会だった、というように。

近代国家で徴兵制が導入されると、健康な成人男性には戦う義務が発生する。多くの国で徴兵制は民主主義の確立に先行しているが、徴兵制で庶民の発言力が高まることが、民主主義の実現に大きく影響した。「誰が戦うのか?」という問題は、社会ないし国家のあり方と本質的な関係がある、というわけである。

しかし戦後日本では、占領下で旧軍が解体されて徴兵制という義務がなくなったが、「誰が戦うのか?」についての議論のないまま、なしくずし的に、志願兵のみで成立する自衛隊が作られていく。

近代国家において、志願兵のみで成立する軍隊というのはある意味めずらしい(国内的に自衛隊は「軍隊ではない」という位置づけなので、他国の軍隊と異なるのは当然かもしれないが)。しかし今や多くの国において志願兵が主流となっているのが、「ポストモダン・ミリタリー」の状況だと、チャールズ・モスコスの議論をもとに野上は論じている。ここでのポストモダンは思想潮流ではなく、冷戦後というくらいの意味合いである。志願兵が主流になると、職業としての軍人の確保は労働市場での競争を通して行なわれることとなる。そのため、社会の側が軍隊をどう見ているか(就職先としての軍隊をどう考えるか)が重要となるのと同時に、軍隊の側も自分たちの組織がどう見られているか、社会の動向を観察するのである。自衛隊が一般向けのPRを強く意識していることはこのことからも説明可能であろう。

ここで取り上げたのは本書の幅広いトピックのほんの一部に過ぎないが、リップマンやマートンといった社会学の古典や、ハンティントンやメアリー・カルドーなど戦争に関わる重要な論者も幅広く取り上げられている。入門者向けということで、ある種単純化されて書かれている部分などツッコミどころもあるにせよ、入門者ではない人にとっても考える意味のある問い/挑発が出てくる本である。本書と前提の異なる、たとえば「平和運動」の視点から幅広く戦争を考える入門書を、地平社から出すとよいのではないか。

最後に本書への具体的な批判を挙げておく。戦争社会学という課題設定ゆえだと思われるが、今日の日本で戦争や軍事というトピックを考えるうえで重要な論点である、過去における植民地支配と、現在の問題としての対米従属の位置づけがよくわからないという点は、残念なところである。対米従属については一二章で出てくるが、ほぼ説明はない。

したがってここからは、この二点について、別の本を手掛かりに、もう少し考えてみたい。

北海道での対話の取り組み

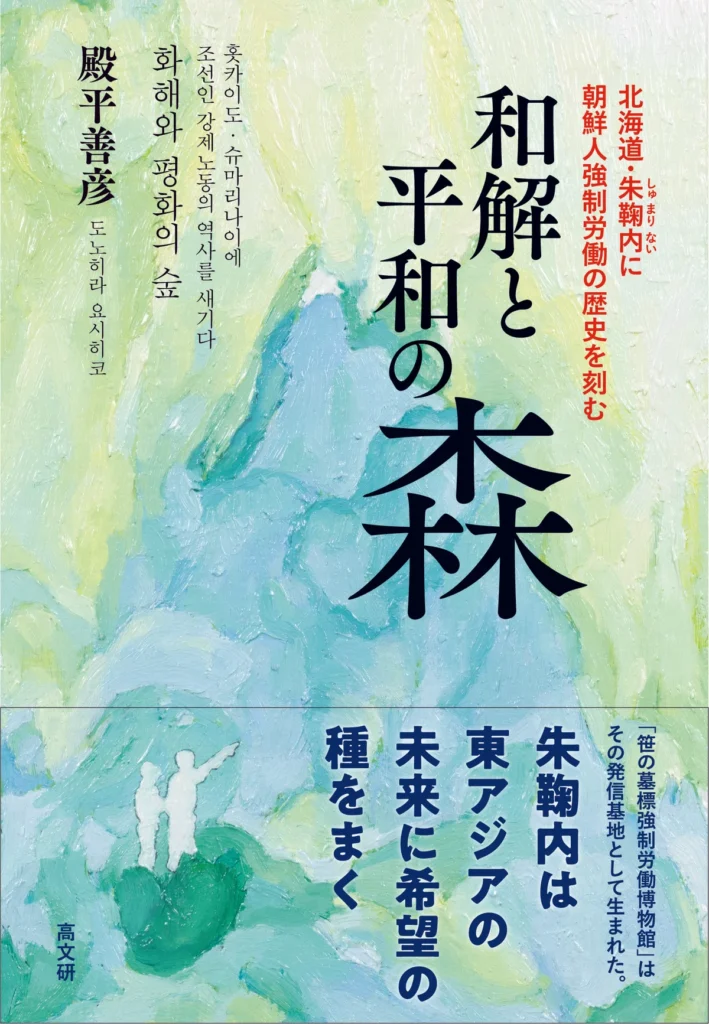

北海道は炭鉱が多かったこともあり、戦時中に朝鮮人と中国人の強制動員が多数行なわれた。北海道で被害者たちの遺骨収集をしているグループがあることは多少知っていたが、今回、その中心人物によって書かれた殿平善彦『和解と平和の森 北海道・朱鞠内に朝鮮人強制労働の歴史を刻む』(高文研、二〇二五年八月)を読んで、植民地支配のもたらした傷と向き合う取り組みに衝撃を受けた。

一九四五年生まれの殿平は、浄土宗本願寺派の僧侶である。彼が一九七六年、ということはまだ三〇歳すぎのころ、北海道朱鞠内(幌加内町)で、古い大量の位牌と「出会って」しまう。調べてみると、近くの雨竜ダム建設工事などのあった一九三〇年代後半から四〇年代前半、工事に関わった日本人と朝鮮人の若い男性が次々と亡くなったことが分かったのである。

この事実を知ってしまった殿平たちは、遺族に連絡し、遺骨の発掘も試みる。そして一九八二年、まだ全斗煥の独裁政権下にあった韓国に遺族を訪ねる。「訪問して見えたのは、怒りを伴った被害の記憶を持った村民の存在だ。さらに気が付いたのは、村の人々の記憶に対して日本人は全くその事実を知らないままだということだ」と書いている。この訪問は対話の始まりに過ぎなかった。

一九八九年、寺の関係で保育園を運営していた殿平のもとを、保育について話を聞きたいと、韓国人の若者、が訪ねてきた。二人の出会いがきっかけとなり、まだ残る遺骨の発掘を日韓共同で行なうことを決める。遺骨を扱うことから発掘調査の専門家が立ち会うが、発掘を初めて経験する多くの市民が参加し、一九九七年にワークショップ形式で、最初の発掘が開催された。ちなみに、当初は日韓共同ワークショップという名前だったが、二〇〇一年、朝鮮籍の在日コリアンが参加するのに合わせ、東アジア共同ワークショップに名前を変えている。

遺骨という、そこに死者がいたことを明確に示すモノを通し、参加者は国境や民族を超えて文脈を共有する。いったん文脈が共有されると、話が深まる。深い対話が行なわれると、あらためて互いの視点の違いが理解される。信頼関係の構築とは、こういうことであろう。

政府が関わることなく、直接の利害関係者でもなかった民間人の彼らが遺骨を発掘し、韓国へ届ける。遺族とも向き合わなければならない。これは素晴らしい営みであるものの、本来は政府がやるべきだという批判にもさらされてしまう。だが、彼らの試みは日本政府の責任を不問に付して免罪するための活動ではない。「私たちが韓国の遺族に遺骨を届けることで、社会に朝鮮人強制動員犠牲者の遺骨問題が未解決のまま放置されていることを知らせ、無為無策のまま日中戦争・アジア太平洋戦争敗戦後を過ごしてきた日本政府と企業に遺骨問題への取り組みを促す役割があると考えている」と殿平は書いている。

日韓請求権協定で解決済みなので政府としては調査しない、というのは文字通りの無責任である。人道的観点からの対応なども可能なはずである。長生炭鉱でも同じことが問題となっている。植民地支配の過去は、私たちがよく知らないだけで、日本各地に放置された遺骨の形で「埋もれて」いるのであろう。

米軍の出撃基地としての日本

著、市村繁和訳『基地国家の誕生』(東京堂出版、二〇二三年一〇月)は、もともと二〇〇〇年に南が書いた日本語の博士論文をもとに、二〇一六年に韓国で翻訳、出版された本を日本語に翻訳しなおしたという経緯を持っている。ここで「基地国家」は、「国防のための兵力として軍隊を保有せず、同盟国の安保の要衝において基地の役割を果たすことで集団安全保障の義務を履行し、これによって安全保障の問題を解決する国家」と定義される。戦後日本の自己規定として幅広く使われる「平和国家」を批判し、極東における米軍の出撃基地として、東アジア情勢への軍事介入に「貢献」した日本の戦後像を提示するものと言える。その基地国家は、米国に強要されたという性格を持ちつつも、日本国民が主体的に選択したものでもあると南は論じる。

出撃基地としてのもっとも明確で大規模な事例は、本書のメインテーマである朝鮮戦争であり、それは極東における米軍のlogistics(兵站)を深いレベルで支えるものだった。本書ではその具体的な軍事協力のあり方が詳しく描かれている。軍事産業が解体されたはずの当時の日本において、経済界は米国の占領方針の転換に迅速に対応し、日米の経済協力関係を作っていくのである。

こうした経緯を考えたとき、「対米従属」というのは、軍事的、政治的、経済的あるいは文化的な、様々な領域での従属があるし、それは単に並列の関係ではなく複雑なものである。そして当然、その従属は単なる被害としてあるのではない。沖縄について考えればすぐにわかるように、しわ寄せを周縁や外部に押しつける形で成立しているのだ。

今日の日本社会にもはや「平和国家」という自己認識が成り立たないという思いを持つ人も、特に本誌の読者には多いとは思う。南が指摘するように、安倍首相(当時)ですら、二〇一五年の習近平との対談で「日本は、先の大戦の深い反省の上に平和国家として歩んできた。この歩みは今後も変わらない」と述べていた。しかし「平和国家」を安倍晋三が壊したというような話ではなく、そもそも戦後一貫して「基地国家」として大きな軍事的役割を担ってきたことを、私たちは直視しなければならないだろう。

野上の言う「誰が戦うのか?」に引きつければ、戦後の日本人は、自らが戦うことは拒否しながら、米軍が東アジアで戦う(もちろん日本防衛のためでなくアメリカの国益追求が主目的である)ための拠点を提供してきたということである。朝鮮国連軍を通して、現在においても多国間の枠組みで容易に動かないものであることもつけ加えておきたい。朝鮮戦争時に比べれば米軍基地の数は圧倒的に減ったものの、集約によって残った基地が大幅に強化されてきた。さらに今日では自衛隊基地も米軍が利用するし、特定利用空港・港湾も有事に米軍が利用するのではないかとの懸念が出ている。こうした軍事態勢を持ちながら「平和国家」と語ることは欺瞞的である。

このことを、「文脈」という観点で考えると、戦後日本が直視してこなかった軍事的役割に対して、隣国韓国から「直視せよ」と呼びかけられていると言える。ここでは、韓国から見た日本の姿と日本側の自己認識が乖離している、つまり文脈がまったく共有されていないのである。しかし現に日本は米軍の出撃基地として機能してきたし、それは朝鮮戦争のみならず、ベトナム戦争以後今日に至るまでも続いているのである。

このまま日本の軍拡が進んでいくならば、南の定義する「基地国家」ではなくなり「普通の国」になるのだろうが、米軍の出撃基地という役割がなくなるわけではない。平和国家の実現を希求する側にとり、アジアとの対話の中でコンテクストを(あるいは日本国家の自画像を)アップデートしながら、地域の軍拡競争に歯止めをかける道筋を描くことが求められている。