昨年10月、沖縄の出版界に大きなニュースが舞い込んだ。戦後沖縄を代表する出版物である『新沖縄文学』が復刊するとの知らせに心が躍った。

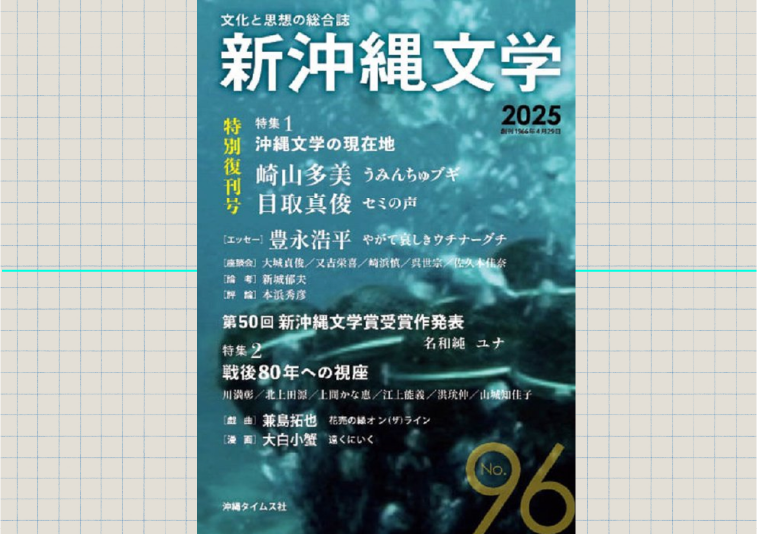

本書は1966年に創刊し、1993年に95号をもって休刊するまでの27年間、沖縄県で流通していた文芸誌である。1967年に沖縄県初の芥川賞を受賞した大城立裕さんの「カクテル・パーティー」は、この新沖縄文学の第四号に発表されたものだ。のちに同じく芥川賞を受賞する沖縄県出身の又吉栄喜さん、目取真俊さんもここから誕生した。沖縄が米軍統治下時代に創刊し、文学のみならず、「反復帰論」(18号)「国体と沖縄——その光と影」(69号)「沖縄・政治考」(87号)などの特集が組まれ、沖縄の思想や文化などにも大きな影響を与えてきた伝説の雑誌である。

私はジュンク堂那覇店の開業に合わせ、沖縄へ赴任したのが2009年であり、当時のことは聞くかぎりでしか知らないのだが、当時の編集長を務めた故川満信一さんと、その赴任当初からご縁をいただいた。川満さんは10代の頃に沖縄戦を体験し、1956年に沖縄タイムス社に入社。その後、沖縄の日本復帰に異を唱え、多大な影響を与えてきた方だ。

惜しくも昨年6月、92歳でこの世を去られたが、この十数年、よくご一緒させていただいた。余談になるが、那覇には当時、『噂の真相』編集長を務めた岡留安則さんが営む飲み屋があり、もっぱらそこでお会いした。この店は県内外の書き手が集まる店として有名で、多くの出版人をつないでくださった。

これまで、書くことで沖縄の自立や未来を追求された川満さんにとって、我々大型書店の沖縄出店に、沖縄の出版業界の復興を期待されていたのだろう。そして強く望まれていたことが新沖縄文学の復刊であった。

沖縄タイムス社は一九四九年に出版事業をスタートし、これまでに約550点にも及び、出版大国と言われる沖縄の出版業界を牽引してきた。中でも1983年の『沖縄大百科事典』は沖縄版ブリタニカともいえる体裁で、実に1万7000項目の事典を作り上げ、全四巻を定価5万5000円で発売、沖縄だけで3万セットも売れた歴史的な本である。単純に計算すると売上高は16億5000万円にも及ぶ。40年経った現在でも、いまだ古書店では売れつづけていると聞く、内容も非常に優れた事典である。当時の編集チームが3年もの歳月をかけて作り上げたが、それは出版にかける並々ならぬ情熱があったからこそだ。

今回の復刊は、川満信一さんをはじめ、独自の沖縄の出版文化を担ってきた沖縄タイムス社の出版人たちの思いや情熱が繋がれて突き動かしたようにみえる。

その96号の巻頭には沖縄でいま話題の現役琉球大学生作家・豊永浩平さんのエッセイ、そして目取真さんと二度も芥川賞候補となった崎山多美さんの書き下ろし短編が掲載される。沖縄を表現する言葉が世代を超えて交わる瞬間だ。他にも時評として、沖縄の政治・経済・軍事・社会など、多彩な人選で沖縄の今を映し出すコラムが秀逸。沖縄の現在を撮る写真家たち、漫画なども挿入されるなど、随所のこだわりに単なる復刊ではないことが伝わってくる。

県内の多くの書店では、発売してすぐ売上上位になるなど、文芸誌としては異例の反響となった。出版に賭ける情熱は読者にしっかり届くのだと再認識した。まだまだ本の役割は終わらない。

戦後80年のいま、米軍統治下時代での創刊号から59年を経て、本誌に関わったこれまでの多くの先人たちの魂を感じて読んでいただきたい。

〈今回紹介した本〉

『新沖縄文学』

沖縄タイムス社、2000円+税