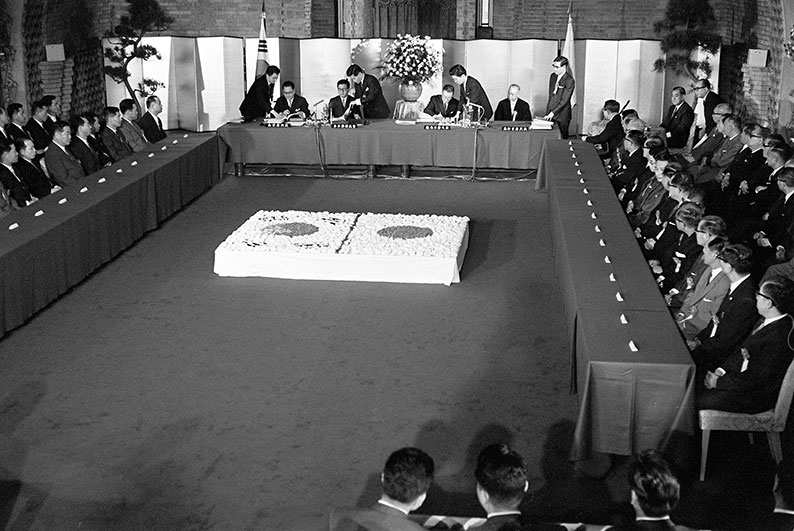

2025年5月末にタイとカンボジアの国境地帯で武力紛争が勃発した。両国ともに軍人のみならず民間人に死傷者が出る事態となったため、タイ軍部はF16での空爆を開始し、紛争地帯の国境を閉鎖するなどの強硬策に出た。これによりカンボジアに工場を持つ日本企業が陸路での物資輸送ができなくなるなど、経済面での影響も出ている。カンボジア側は早期から国際社会を巻き込んでの調停を求め、7月末には東南アジア諸国連合(ASEAN)議長国マレーシアのアンワル首相、米国トランプ大統領、そして中国の仲介により協議が行なわれ、停戦が発効した。しかし、両国間の武力攻撃は収まらず、双方が「相手国から攻撃があった」と主張する事態が継続した。10月26日には再びトランプ大統領が立ち会い、和平協定が調印された。

なぜ両国間の国境紛争が続いたのか。その背景には、①歴史問題、②双方の国内政治、③両国をまたがる違法ビジネスネットワークの3点の問題が存在する。タイとカンボジアの国内政治と国際関係が複雑に絡み合う状況について、解説を試みたい。

国境紛争の歴史的背景

タイ-カンボジア両国の国境線は約800キロメートルにおよぶ。しかし国境線については現在も不明確な箇所が存在しており、これが紛争の遠因となっている。フランスがインドシナ半島を植民地統治していた時代に、タイのラーマ5世王とフランスとの間で国境線を画定するために条約が締結された(1904年、1907年)。ところが、地図が正確ではなかったこともあり、現在も国境未画定地域が多数存在している。1950年代から60年代初頭にかけては、両国の間にある寺院プレア・ヴィヒアの領有権をめぐって、国際司法裁判所で争われた。裁判の結果、カンボジアが勝訴したものの、タイ側は判決による国境画定については認めず、寺院周辺の土地の帰属については確定していない状況が続いた。

国境未画定地帯は陸上のみならず海上にもおよんでおり、カンボジア内戦終結後の1990年代から両国間で交渉が重ねられ、2000年に「陸上国境測量および確定に関する覚書」(MOU43)、2001年にはタックシン政権とフン・セン政権の間で「大陸棚重複領有権に関する覚書」(MOU44)が締結された。しかし、両覚書によって問題は終結したわけではない。2008年のプレア・ヴィヒア寺院の世界遺産登録の際には、カンボジアによる申請を当時のタックシン派政権の外務大臣が支持したものの、タイ国内の保守派市民団体などが激しく反発し、両国軍の兵士が同寺院周辺で対峙する事態となった。その後、2012年に国際司法裁判所による撤退命令が履行され、2013年には同裁判所が寺院に加えて周辺の土地もカンボジア側に帰属するとの裁定を下した。