【関連】「特集:加害と和解ーー東アジアの不再戦のために2」(2025年12月号)

不戦兵士・小島清文との出会い

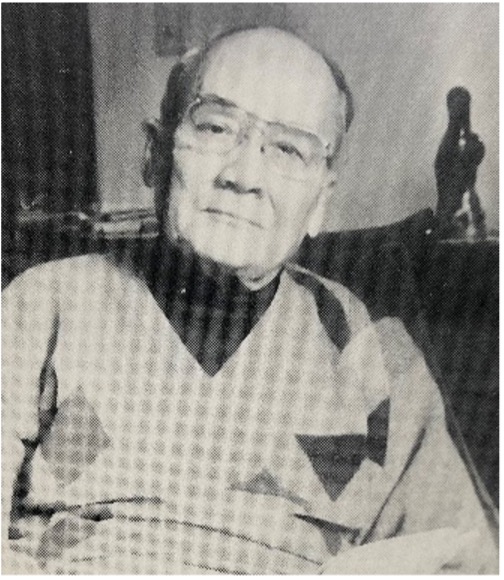

今から10年前の、2015年5月3日の東京新聞の社説、「『不戦兵士』の声は今――戦後70年憲法を考える」で、「不戦兵士・小島清文(1919‐2002年)」とはじめて出会う。彼は地獄のマニラ戦を「投降」という選択をして生きのびた元海軍将校である。

戦後70年の憲法記念日にちなんだその社説では、小島清文の日本国憲法観が取りあげられた。小島は1992年に出した冊子に「戦争は(中略)国民を塗炭の苦しみに陥れるだけであって、なんの解決の役にも立たないことを骨の髄まで知らされたのであり、日本国憲法は、戦勝国のいわば文学的体験に基づく平和理論とは全く異質の、敗戦国なるが故に学んだ人類の英知と苦悩から生まれた血肉の結晶である」と書いている。さらに「……主権を自覚しない傍観者ばかりでは、権力者の手中で国は亡(ほろび)の道を歩む」と国民に主権の覚醒を促している。2014年7月、安倍政権下で集団的自衛権の行使容認が閣議決定され、九条に反した解釈改憲が行なわれたが、1990年代初めに小島は、権力者の暴走を縛る憲法の改憲を傍観していると再び戦争の道に向かうと警鐘を鳴らしていた。

私は中国雲南省の山上陣地で軍命令により「玉砕」した第五六師団拉ら孟もう守備隊約1300名の戦場の実像を明らかにする研究をしてきたので、あの時代に「投降」という決断をした小島清文に驚き、強く惹きつけられた。2015年5月に、小島ら元陸海軍人が立ち上げた「不戦兵士・市民の会(1999年、不戦兵士の会から改称)」に入会した(1)。

(1) 2023年に、不戦兵士の不在と会員の高齢化で閉会をした不戦兵士・市民の会だが、同年八月、その継承団体として「不戦兵士を語り継ぐ会」を立ち上げ、太田直子(映像ディレクター)と共同代表を務める。『不戦neo』創刊、2025年8月15日にNo.2を発行。

新聞投稿で集まった元陸海軍人

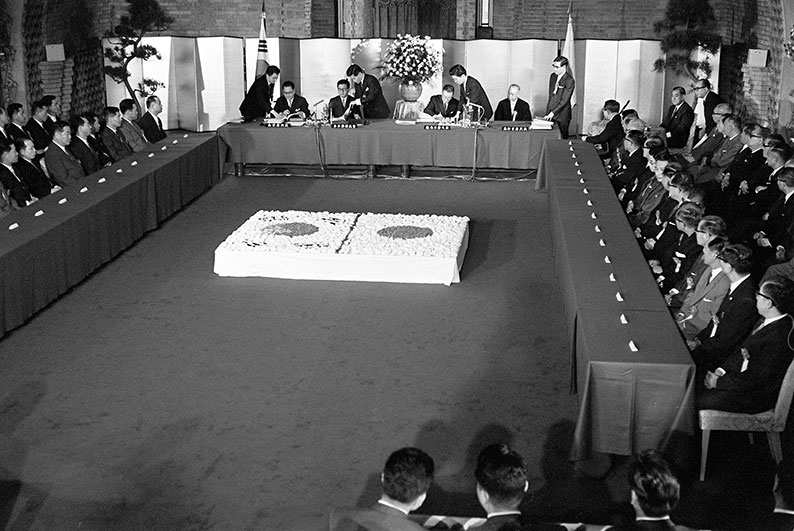

1987年10月1日、当時朝日新聞の編集委員だった永沢道雄は、「テーマ談話室」の「戦争編」シリーズで、不戦兵士の会の初代副代表理事となる小島清文のルソン島における米軍投降の経緯を記事にした。

1941年1月、陸軍大臣の東條英機が「生きて虜囚の辱めを受けず……」という文言で有名な「戦陣訓」を示達。この訓示により「捕虜になるくらいなら死ね」というメッセージが、兵士だけでなく庶民にまで浸透し、「玉砕」や自決を促すような精神的な土壌を醸成させた。小島清文の部隊は、1945年の武器弾薬もなく指揮系統も崩壊したフィリピン・ルソン島のジャングル戦で凄まじい飢餓に直面する。このような極限状態の中で小島は、国家や人権に考えを巡らせ、軍や国(天皇)のために虫けらのように死ぬことを拒み、捕虜となって生きる道を選んだ。部下をもつ海軍将校の身でありながら、小島は「戦陣訓」に真っ向から反対し、1945年4月に部下を連れて米軍に白旗投降をした。

けがや病気で動けなくなりやむなく敵兵の捕虜になる兵士は少なからずいたが、自らの意志で投降する将兵は極めてまれで、それを戦後に告白する人はさらに稀有な存在である。

元防衛庁官房長の竹岡勝美(1923‐2016年)が、朝日新聞に掲載された小島の白旗投降の記事に感銘して小島に手紙を出した。これを機に元陸海軍人らが集って竹岡を囲む会を開くことになるが、この会が不戦兵士の会の創立につながる。

1987年12月5日の準備会で、会の正式名称を「不戦兵士の会」とした。なぜ、反戦兵士の会でなく、あえて不戦兵士の会なのか、長らく私は疑問に思っていたのだが、今夏(8月31日)、不戦兵士を語り継ぐ会主催の講演会で、戦場体験放映保存の会(2)の田所智子事務局次長から回答のヒントを得た。2005年から06年にかけて戦場体験放映保存の会は不戦兵士たちと交流を重ね、彼らの広範で洞察の深い体験を集中的に聴いたことで、証言収集活動の基盤を作った。田所は、不戦兵士の会・初代代表理事の大石嗣郎(1922‐2009年)が次のように語ったことを記憶していた。

(2) 2004年12月設立。「無色・無償・無名」を原則に、アジア・太平洋戦争を経験した元兵士、軍属、民間人の体験者約1800名の証言映像を収録、手記等を合わせると2800名ほどの体験を収集。

「もともとこの会は元投降兵の集まり。普通の反戦運動の集まりではない。だから『不戦』なんだ。戦時の『不戦』と平時の『反戦』、これは意味がぜんぜん違う。戦時でも戦わない、自分の生き方(信条)を貫く、その結果が『不戦』なんだね」

1922年に大石嗣郎(つぐお)はアメリカのカリフォルニア州に生まれ、1933年に日本に帰国。1943年10月の徴兵猶予の停止で、同年12月に青山学院大学から学徒出陣で徴兵され、フィリピンのセブ島の戦いで大きな傷を負う。戦後、牧師となるが、出生と語学力を生かして、日米双方兵士の「平和と友好」に尽力し、不戦兵士の会創立から21年間、代表理事として「不戦」の旗を高く掲げて、「平和」のための活動を行なった。

1987年12月29日、準備会に続いて不戦兵士の会の世話人会が発足し、大石と小島はその名を連ねている。

1988年1月に不戦兵士の会が設立された。アジア・太平洋戦争で侵略戦争に参戦し、戦場の生き地獄を見てきた元陸海軍人らが、その体験と戦争責任から「戦争だけは二度としてはならない」と固く誓って立ち上げた。創立時の不戦兵士の会は、大石や小島を含む10名の運営役員と他8名の18名でスタートした。10名のうち、小島を入れて海軍予備学生出身が4名、大石を含む陸軍の学徒兵出身も3名いて、そのうちの1名は東京外大(ロシア語)出身の山内武夫(常任理事、後の副代表理事)であり、彼もサイパンで投降している。

機関誌『不戦』は、創刊号から毎月10年余り休むことなく発行され、不戦兵士らの機関誌に寄せる熱量を感じる。その後も毎月ではないが発行されるも、184号(2021年冬季号)が最終号となる(3)。

(3) 不戦兵士の会及び機関誌『不戦』の内容分析は、遠藤美幸「不戦兵士の会――元兵士と市民による不戦運動の軌跡と次世代への継承」清水亮他編著『戦争のかけらを集めて』図書出版みぎわ、2024年を参照。

不戦兵士の会が立ち上がった時代

1989年11月、ベルリンの壁が崩壊し、冷戦は終結を迎える。翌年に湾岸戦争が勃発。東欧に民主化の波が押し寄せ、91年にソ連が崩壊。国際情勢が大きく変化した時代だ。日本も国際的紛争地域への平和的解決への協力や参加が求められ、92年6月にPKO協力法(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律)が制定され、紛争地域における国連の活動に自衛隊が派遣されることになった。戦後の日本は、日本国憲法の前文と9条により長らくPKOに参加してこなかったが、ついに自衛隊海外派遣に法的根拠が付与された。