これまでの記事はこちら

1991年1月に湾岸戦争が勃発して、CNNが連日、テレビ・ゲームのような戦争の映像を実況中継していた。同年11月、アイルランドのロック・バンド、U2が『アクトン・ベイビー』を出した。そこにはベルリンの壁の崩壊以後の世界観がくっきりと描かれていた。

92年2月に、U2はアメリカを巡回するズーTVツアーを始めた。ステージには大きなスクリーンやテレビ・モニターが山と積まれていた。そのアイデアはU2のボノとジ・エッジが湾岸戦争を伝えるテレビ中継を見ているときに思いついたという。ステージ後方には旧東ドイツの車、トラバントが吊り下げられていて、ヘッドライトに組み込まれた照明がバンドを照らした。

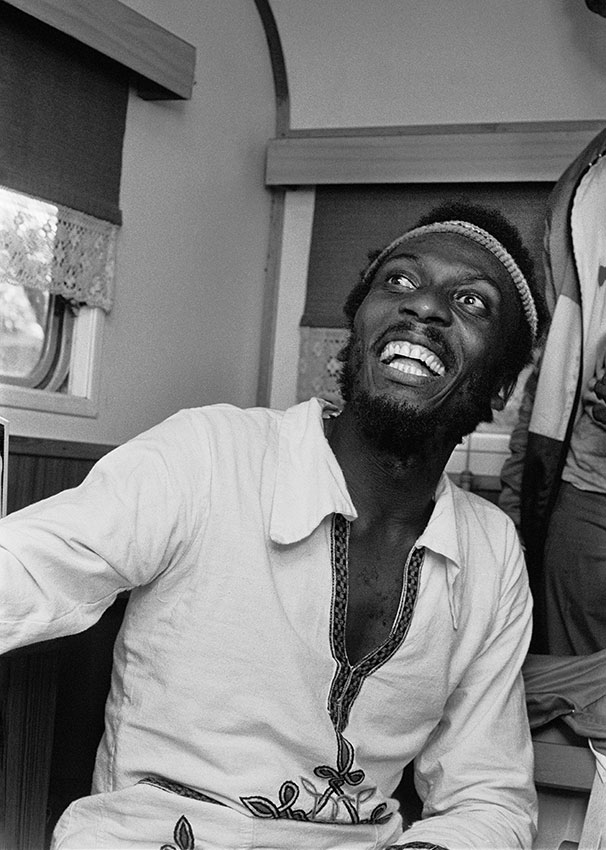

写真は93年12月9日に東京ドームで行なわれたズーTVツアーのときに撮影したボノである。

ズーTVツアーは、MTVやCNNによってもたらされる虚実皮膜の時代感覚を鋭く表現していた。ところが、当初はあくまでもライヴというフィクションだったのだが、93年7月3日、北イタリアの街ヴェローナで行なわれた公演のときを境に、舞台装置にすぎなかったテレビ・モニターから本物の報道が流れ始めた。

それはビル・カーターというサラエヴォの援助機関で働くアメリカ人によってもたらされた。サラエヴォの人々の声と姿がズーTVツアーのステージ上のテレビ・モニターで実況中継されるようになったのである。

旧ユーゴスラヴィア、92年に独立宣言をしたボスニア・ヘルツェゴヴィナの首都サラエヴォは、ボシュニャク人(イスラム教に改宗した南スラヴ人の末裔)、クロアチア人、セルビア人が共存する街だった。ベオグラードを首都とするセルビア共和国の大統領スロボダン・ミロシェビッチは、ボスニア・ヘルツェゴヴィナをセルビアの領土に組み込もうとする野心から軍事侵攻して、サラエヴォは砲撃され、スナイパーによる銃撃を受けて、街は破壊され、多くの市民が殺されていた。

ボノはサラエヴォの人々のために「One love, one blood」と歌う〈One〉(『アクトン・ベイビー』の収録曲)を歌った。

今年9月26日から日本公開されているドキュメンタリー映画『キス・ザ・フューチャー』は、私は試写で公開前に見たのだが、92年から97年までのサラエヴォとU2の活動を記録したものでその内容は壮絶だった。

サラエヴォ市民は、セルビアによる侵略戦争で一方的に攻撃されている被害者だった。彼らは助けてほしいと願っていたが世界は彼らを見捨てていた。助けるとは、具体的には、NATOが軍事介入して砲撃や銃撃を行なっているセルビアの軍事力を排除する以外にない。しかしNATOはなかなか動かなかった。

そんな状況でも、サラエヴォでは、地下で音楽を楽しむパーティが開催されたり、結婚式が行なわれたりして市民は正気を保っていた。砲火と銃撃に晒されているなか、なんと美人コンテストまで開催された。そのとき女性たちが「Don’t Let Them Kill Us(見殺しにしないで)」という横断幕を持って壇上に並んだ。ビル・カーターはその様子を記録した番組『Miss Sarajevo』を制作した。

U2、ブライアン・イーノ、ルチアーノ・パヴァロッティは、パッセンジャーズ名義で〈Miss Sarajevo〉(1995年11月)という曲を出して、ジャケットに「Don’t Let Them Kill Us」という横断幕を持って壇上に並んだ女性たちの写真を使った。この曲が初めて披露されたのは、95年9月12日、イタリアのモデナで開催されたパヴァロッティ&フレンズ・コンサートで、フルオーケストラを従えたボノ、ジ・エッジ、イーノ、パヴァロッティによって歌われた。この曲のMVは、この日のライヴ映像と戦火のサラエヴォの市民の姿を組み合わせたものだ。

明石康が旧ユーゴ問題担当・国連事務総長特別代表だったとき、95年1月に4カ月間の「停戦」にこぎ着けたがそれは偽りの平和だった。その後セルビアは激しい攻撃を再開して、より悲惨な事態を引き起こした。95年8月28日、サラエヴォ中央市場にセルビア人勢力が砲撃を行ない市民38人が虐殺された。『キス・ザ・フューチャー』にはこのときのニュース映像も出てくる。この砲撃を機に、NATOはやっと、8月30日から9月14日まで大規模空爆に踏みきり、セルビア人勢力は敗退した。まさにこのタイミングで〈Miss Sarajevo〉が初披露されていたのだった。『キス・ザ・フューチャー』には、サラエヴォ上空を飛ぶNATOの戦闘機を見て、やっと味方が現れてくれたと安堵する市民の姿が映っている。

セルビアがボスニア・ヘルツェゴヴィナを侵略する戦争は、95年12月のデイトン合意にミロシェビッチもサインしたことによって終結した。

その後、95年7月にラトコ・ムラディッチが率いるセルビア人勢力が、スレブレニツァで8000人以上のボシュニャク人を虐殺していたことが判明した。

U2は、97年2月に『POP』を出して、同年4月からポップマート・ツアーを開始。97年9月23日、戦禍の跡が生々しく残るサラエヴォに巨大なステージセットをすべて持ち込み、4万5000人もの観客を集めて公演を実現させた。オープニングアクトとして、ボシュニャク人のクワイアが出た。地元のギタリストがボスニア・ヘルツェゴヴィナ国歌を演奏すると観客が合唱した。U2はいつもどおりに演奏して、ボノは「ヴィヴァ・サラエヴォ。キス・ザ・フューチャー」とMCを入れた。

ミロシェビッチは2001年にオランダ、ハーグのICTY(旧ユーゴスラヴィア国際戦犯法廷)に送られて、スレブレニツァを含むボスニア・ヘルツェゴヴィナ領内でのジェノサイドの容疑で訴追された。しかし06年3月、心疾患のため収監中の独房で死亡。判決を受けることはなかった。

04年に、ICTYでスレブレニツァの虐殺はジェノサイドであると認定された。08年12月の段階で、スレブレニツァの虐殺の被害者のうちおよそ5800人の遺体がDNA調査によって身元特定され、10年3月31日にやっと、セルビア議会もスレブレニツァの虐殺を認めて非難する決議を採択した。

ところが近年、セルビア系住民の間で「虐殺ではなかった」との一方的な主張が広まっているという。そういう状況のなか、映画『キス・ザ・フューチャー』は、ミロシェビッチの責任を明確に追及している。さらに、旧ユーゴスラヴィアで起きたことと現在ウクライナで起きていることの類似性は顕著だとしてプーチンを批判する。

U2は、慈善活動に力を入れているバンドだと思われがちだが、ボノは自伝的映画『ストーリーズ・オブ・サレンダー』(2025年)で「正義が重要だ。世界が公正なら慈善は不要」だと強調している。その姿勢は、アイルランドの1972年の血の日曜日事件を歌った〈Sunday Bloody Sunday〉(1983年)のときから変わっていない。

2022年5月8日、ボノとジ・エッジは、キーウ中心部にある地下鉄フレシチャーティク駅の構内でライヴを行ない9曲演奏した。このとき〈Walk On〉(2000年)をウクライナ向けに歌詞を作りかえた〈Walk On(Ukraine)〉を歌った。この曲のMVは「#StandUpForUkraine」というハッシュタグをつけて発表された。

U2は今年8月10日にパレスチナに関するメッセージを出した。ボノは2023年10月7日に起きたハマスによる音楽フェスティバル攻撃を非難したうえで「ガザで今起きていることには誰もが戦慄を覚える。人道支援の阻止、そして軍がガザを占領するという新たな計画で未知の領域に入った。(中略)ネタニヤフ首相の不道徳な行為を非難していることをはっきりさせたい」と述べ、ジ・エッジは「私たち全員が、ガザで続く苦しみに強い衝撃と深い悲しみを感じている。(中略)私たちはアイルランドの経験から、支配を通じて平和が実現できないことを知っている」と述べた。