〈移行期正義(Transitional Justice)〉……過去に大きな不正や人権侵害があった社会が、真実を追求して責任の所在を明確にすると共に、分断された社会の和解をめざし、より良い未来を築くために行なうプロセスのこと。

これまでの記事はこちら(連載:台湾・麗しの島〈ふぉるもさ〉だより)

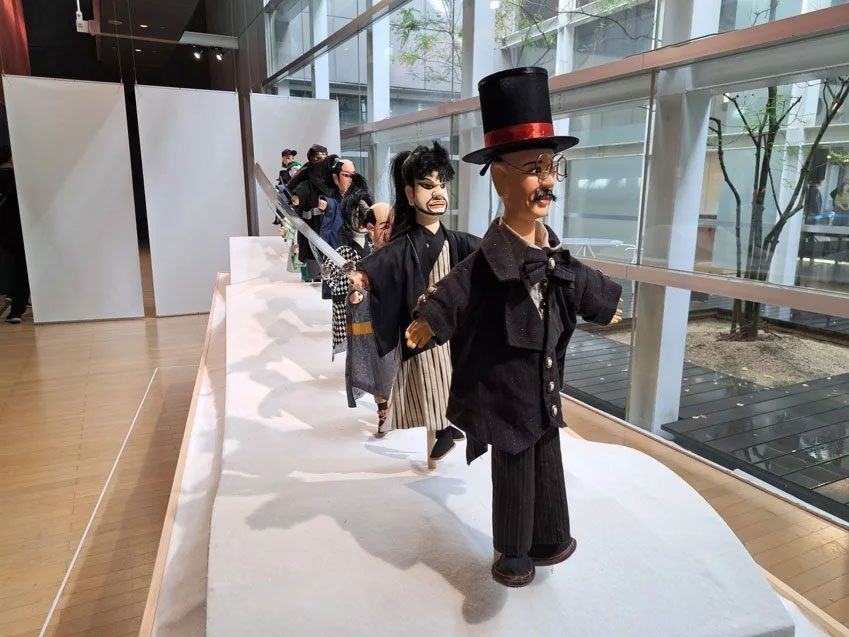

台湾のY字路――立ち現れる記憶

「Y字路」をテーマに初めての書籍を台湾で出版したのは2017年初頭であった。台湾に多く見られるY字路に着目し、この独特の鋭角の三叉路がどのように形成されたか、古地図や文献をひもときつつ地域の記憶や物語を掘り起こす内容である。のちに大幅に加筆したものが日本でも『時をかける台湾Y字路――記憶のワンダーランドにようこそ』(図書出版ヘウレーカ、2019)として出版された。

例えば、台北市内のとあるY字路の前では、過去に台湾社会を震撼させた迷宮入り殺人事件が起こっていた。かつてそこは、戒厳令下の政治運動で逮捕された弁護士(後に政治家)の自宅だったが、逮捕中に自宅にいた彼の母親と双子の娘が何者かによって殺害され、長女は重症を負ったのである。事件後、大黒柱は政治犯として服役していたし、家の借り手も買い手もつかず家族が困窮しているのを見かねて、プロテスタント系の長老教会が募金をあつめて土地を買い取り、教会を建てた。犯人は今も見つかっていないが、政府の情報機関が関わっていたという見方が強い。

この教会を「義光教会」といい、今年2025年の8月28日に「移行期正義に関わる文化資産」に指定された。これは4月に始まったばかりの新制度によるもので、権威主義体制下で人権侵害が起きた場所を、国の審査を経て民間団体が記念の場として設けられるようになった。その第一号が義光教会である。台湾では清朝、日本、中華民国と統治者が変わるたびに、過去が空白化して記憶の断絶も生じた。だからこそ、都市に残るY字路から立ち現れる記憶が、台湾の「移行期正義」を考えることへわたしを導いてくれたと思う。

さて、この本では「Y字路はなぜ形成されるか」も詳らかにした。この特殊な道路形態が生まれたのには、必ず何か理由がある。第一に、旧道・水路・鉄道跡との関わり。古い道路に幹線が開通した、灌漑用水・排水溝が暗渠化した、あるいは鉄道の廃線や地下化でY字路になったものだ。第二に、斜面地の高低差によるもの。第三に、都市計画によるもの。これは台北・台南・嘉義のロータリー周辺や旧城郭都市の門前に多い。第四に「その他の原因」がある。例えば、知人の文化人類学者が教えてくれた沖縄のあるY字路には大木があり、二つの方向からその木陰に集まって語り合うのを繰り返すうちY字路になったというのだが、もうひとつ最近、頭を殴られるような衝撃的な理由のY字路に出会った。台湾北部、楽生療養院の「Y字路」である。

楽生療養院の「Y字路」

台北市の郊外にある楽生療養院は、1930年に建設され、当時の名称を「楽生院」といった。日本では明治期、政府がハンセン病患者の隔離を始めたことでハンセン病は伝染力の強い不治の病であるという間違った理解と偏見が広がり、1929年には各県が競って患者を見つけ強制隔離する「無らい県運動」が始まった。それは植民地下にあった台湾においても例外でなかった――むしろ「植民地」であればこそ、統治を揺るぎないものにするために設置を急いだのかもしれない。結果、1000人余りの患者が終生、ここで暮らすことを余儀なくされたのである。