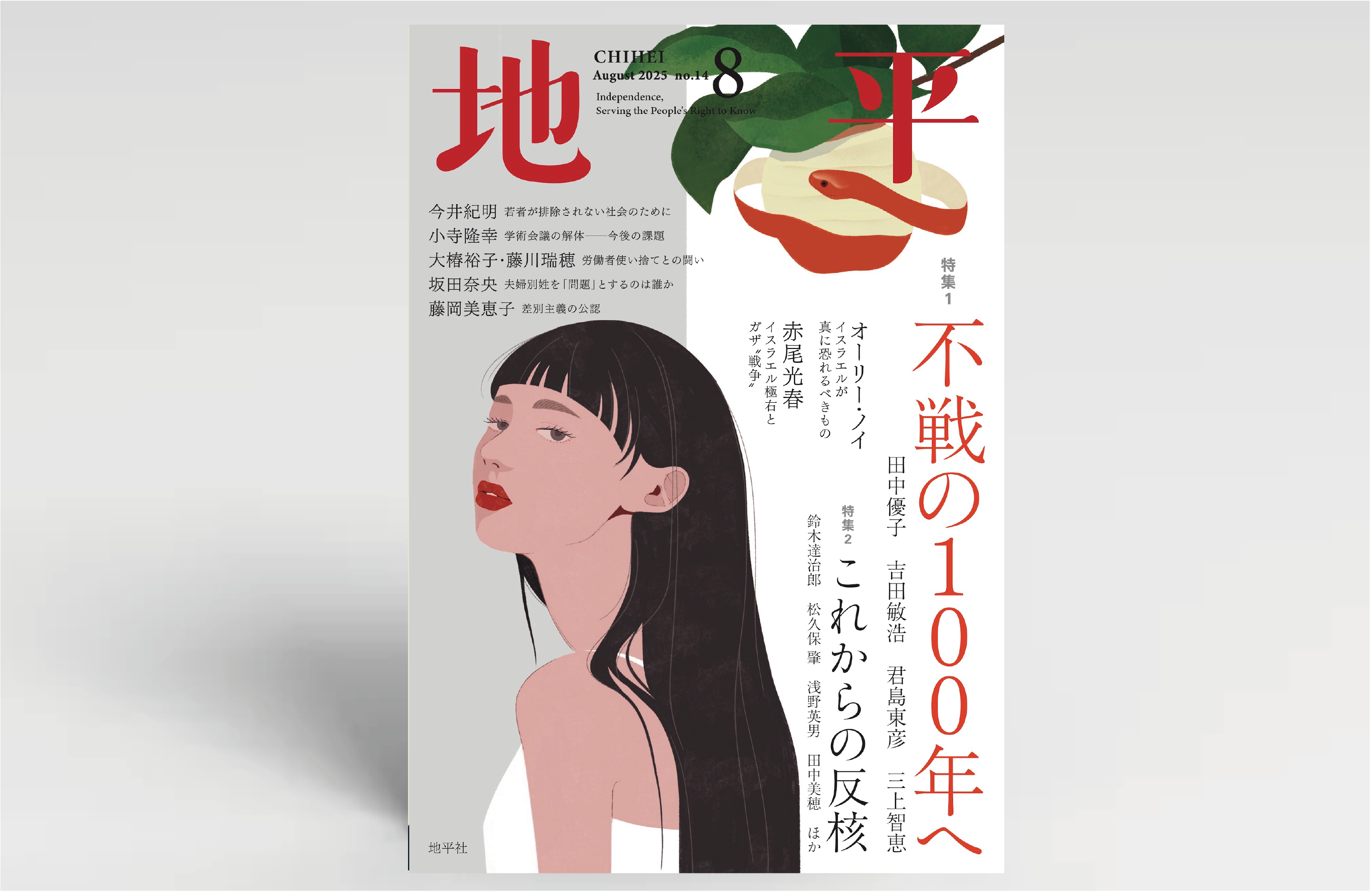

●8月号の記事一覧はこちら。(順次アップ予定)

編集後記

イスラエルは、ガザでの虐殺を続けながら、イランへの先制攻撃に踏み切った。国際法や国連の集団安全保障を歯牙にもかけない傲慢さと暴力性であり、このようなことが許されてしまえば世界全体が「新しい戦前」へと落ちていくことになる。

アメリカ・トランプ政権の援護を得たイスラエルの軍事行動は、一時的には「勝利」するかもしれない。だが、オーリー・ノイ氏が記すように、それらの「勝利」はイスラエルを孤立させ、イスラエルは「勝利」のたび、さらなる憎悪の深淵へ自ら足を踏み入れることになるだろう。

このイスラエル極右の好戦性は、いったい何なのか。今号から短期連載を開始した赤尾光春氏の「イスラエル極右とガザ“戦争〟」はこの点を深めていく。

そして、これはイラン攻撃の始まる前に脱稿された原稿だが、現在の情勢を考える上で重要な視点を提供しているのが、松久保肇氏の論考「脱原発・核軍縮の結節点」である。今回のイラン攻撃は、現状では合法であるはずのイランの「原子力の平和利用」をめぐって、その核兵器開発への進展を阻むための攻撃であった。ここには、核保有国の特権を前提としつつ、「平和利用」を「奪い得ない権利」とした現在の核不拡散体制の矛盾が集中的に表れている。

そして、日本にとってもこれは重大な事態だ。なぜなら、松久保氏が指摘するように、非核兵器国で核燃料再処理とウラン濃縮を進めているのは、唯一、日本だけだからである。周囲を核兵器大国に囲まれた日本は、疑念をまねく再処理やプルトニウム保有、そして原子力そのものと手を切り、核軍縮を誠実に周辺国に呼びかけていく以外に、真の意味での安全保障はありえないのではないか。

被爆80年となる今号の第2特集「これからの反核」では、松久保氏の論考のほか、先般、核兵器廃絶をはじめ科学と社会をめぐる諸問題を議論する国際的な科学者組織であるパグウォッシュ会議の委員長に着任した鈴木達治郎氏の論考、そして核廃絶に向けて声を上げる若い世代の論考と座談会を掲載することができた。この萌芽が大樹となることを願ってやまない。そうなってこそ、「不戦の100年」は現実のものになろう。

現状はきわめて厳しい。だが、まだ声をあげられる。日本にとって戦後80年となるこの夏、いつにもまして地球と平和の未来に考えをめぐらせつつ、不戦の歩みを続けたい。

●雑誌の年間定期購読は「地平社BookStore」 または「フジサンオンラインマガジン」から

●Web版での購読(月額サブスクリプション)はこちらから