〈移行期正義(Transitional Justice)〉……過去に大きな不正や人権侵害があった社会が、真実を追求して責任の所在を明確にすると共に、分断された社会の和解をめざし、より良い未来を築くために行なうプロセスのこと。

これまでの記事はこちら(連載:台湾・麗しの島〈ふぉるもさ〉だより)

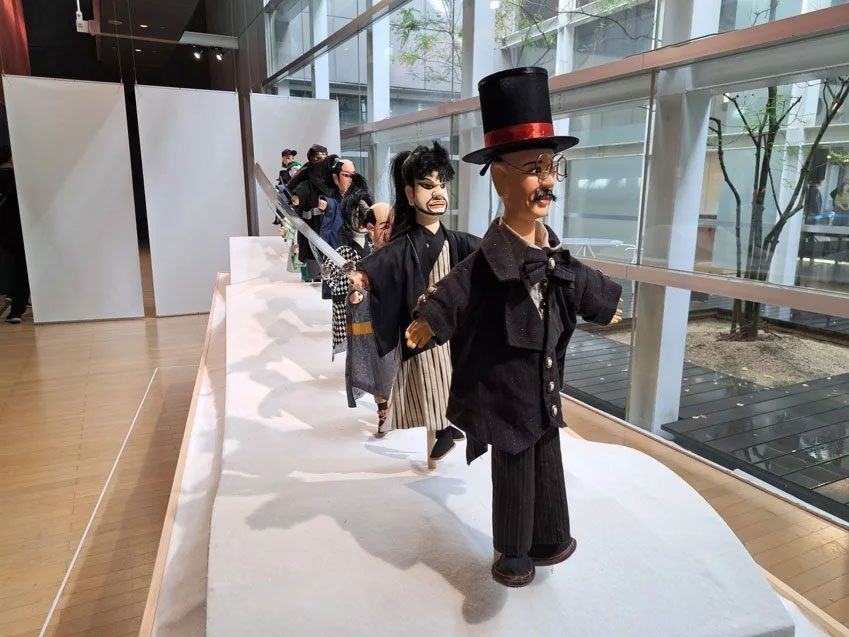

ステージの真ん中に、電気の灯った額縁のような布袋戲(ポテヒ)の舞台がある。その右手前に足踏みミシンが置かれ、ひとりの女性が一心不乱に布を縫うところから、この芝居は始まる。主人公は白色テロ受難者のウオグ・エ・ヤタウヨガナ(漢族名:高一生(ガオイーシェン))、その長女である高菊花、そして次男の高英傑である。

冤罪で死刑宣告を受けた知識人

ウオグ・エ・ヤタウヨガナは日本名を「矢多一夫/矢多(やた)一生(かずお)」といい、1908年、阿里山特富野(トフヤ)にある原住民族ツォウの集落に生を享けた。幼少期から聡明で、やがて台南師範学校を卒業、ツォウ族として初めて高等教育を受けた知識人であった。戦前には巡査として、戦後には呉鳳郷(現・阿里山郷)の初代郷長として活躍し、ツォウの教育や文化保存、生活環境の改善に尽力した。文学や音楽にも優れ、「ツォウの音楽哲人」と称されるほど数々の歌曲を創作した。しかし1947年の二二八事件で関係者の避難を助けたことから、「スパイ・叛乱・横領」といった虚偽の罪で死刑を宣告された。1952年に台北の青島東路3号の監獄に収監され、1954年4月17日に処刑されるまで、ウオグが阿里山の家族へ書いた計56通の書簡は親族にとっての記憶であるだけでなく、台湾の人権史における貴重な証拠資料である。2013年には次男・高英傑がこの全書簡を国家に寄贈し、2018年の世界人権デーには公式に刑事判決撤回の儀式が行なわれ、高一生の冤罪は64年ぶりに晴らされた。しかしその長い歳月のあいだ、子どもたちは「スパイの子」の烙印を背負い、深い苦しみを強いられてきた。

ポテヒと移行期正義――見えにくい暴力を表現する

このウオグと子どもたちのあいだを繋ぐ愛と悲しみの記憶を、《神木之心》というポテヒ作品にしたのが、嘉義県溪口郷で80年の歴史を持つ長義閣掌中劇團である。現代の台湾演劇において、ポテヒを用いて芸術的な側面より「移行期正義」に取りくむ試みは増えている。前号で紹介した臺北木偶劇團による《赤子》もそのひとつだったし、飛人集社劇團による陳澄波の妻と娘を描いた《藏畫》にもポテヒの木偶が取り入れられた。

なぜ移行期正義を題材とする作品にポテヒが多く用いられるのか。少なくとも二つの理由が考えられる。

第一に、観客に想像の余地を与える力である。移行期正義にかかわる物語は、多くの場合、拷問や銃撃、性暴力といった凄惨な史実にもとづいている。もしそれを生身の俳優によって写実的に再現すれば、残酷な映像や演技が前面化して作品本来の主題を覆い隠してしまいかねない。その点、木偶に状況を託すことで観客の想像力が喚起され、同時に子どもを含む観客層にも開かれた表現となる。《神木之心》においても、父・高一生が木に逆さ吊りにされる場面、兵士が群衆に銃を放つ場面、あるいは性暴力を暗示する場面が木偶を通じて象徴的に描かれた。観客席には、小学生を連れた家族も少なくなかった。

第二に、「操る/操られる」という木偶の構造的性質である。白色テロの加害と被害の関係は、単に個人対個人の図式に収まらない。その背後には共同体や国家、さらには国際的な力学といった入れ子状の支配関係が存在し、複雑に絡み合っている。ポテヒの木偶と箱型の舞台装置は、こうした「目に見えにくい暴力」の構造を暗示するのに適した表現形式であるといえる。

《神木之心》の演出を担った楊輝(ヤンフェイ)は、ヨーロッパ現代演劇の手法を積極的に取り入れ、マルチメディア映像や現代音楽と融合させながら、ポテヒの新たな表現領域を切り拓いてきた。楊輝は1964年、中国福建省漳州市に5代つづくポテヒの名門に生まれた。父・楊勝(ヤンセン)は国内外で高く評価された巨匠であったが、楊輝が6歳の時に文化大革命で迫害され非業の死を遂げた。その後、楊輝自身も1989年の民主化運動の波のなかで出国、生活の困窮から一時はポテヒを手放すことも考えたが、ヨーロッパでその芸術性が認められ、新たな芸術的地平を切り拓いた。現在はフランスを拠点に各国で布袋戯を教えると同時に、台湾の劇団とも積極的にコラボレーションを行なっている。

楊輝によれば、ヨーロッパでは人形劇を通じて近現代史の悲劇を表現する方法論がすでに確立されており、自身も文化大革命で犠牲となった父と家族の悲劇を題材に舞台化してきた。その経験を踏まえればこそ、白色テロで命を奪われたウオグとその子どもたちの悲しみは、決して他人事ではない。