〈移行期正義(Transitional Justice)〉……過去に大きな不正や人権侵害があった社会が、真実を追求して責任の所在を明確にすると共に、分断された社会の和解をめざし、より良い未来を築くために行なうプロセスのこと。

これまでの記事はこちら(連載:台湾・麗しの島〈ふぉるもさ〉だより)

ポテヒ──台湾伝統芸能の盛衰

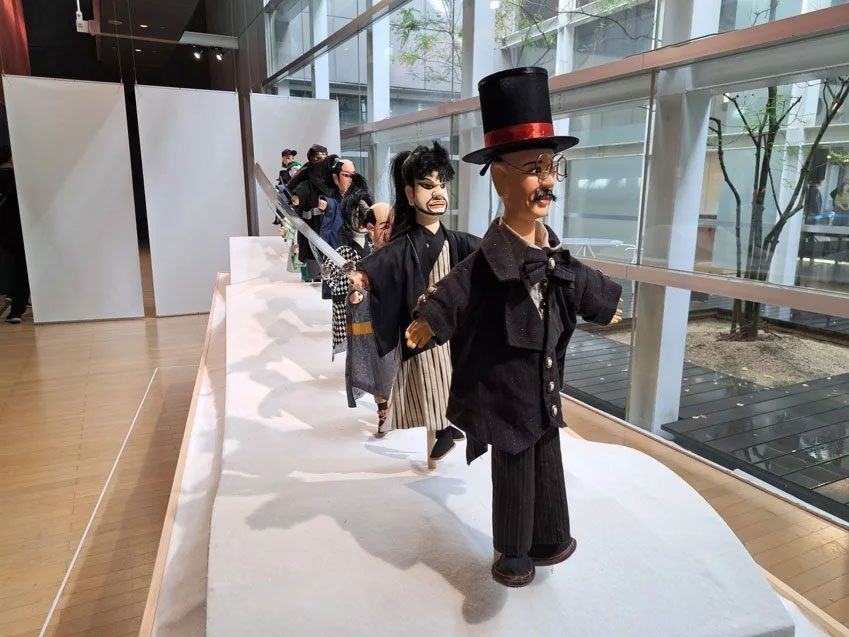

「移行期正義」や「脱植民地化」を意識した芸術表現は台湾でますます盛んになり、それは伝統芸能においても例外ではない。今年も、ポテヒ(布袋戲)による移行期正義に取り組んだ舞台をつづけてふたつ観た。

ポテヒとは台湾伝統の人形劇だが、どちらの舞台も伝統人形劇ならではの良さを活かしつつ現代的な演出や技術を取り入れた興味深いもので、思いかえしては余韻にひたる。そんなポテヒをはじめとした台湾の芸能は、どんな歴史を背に隠しているのだろう?

肩披鬢髪耳垂璫、粉面紅唇似女郎(肩まで垂らした鬢髪に玉の耳飾りをつけ、女のように白く塗った顔に紅を差している)

媽祖宮前鑼鼓鬧、侏離唱出下南腔(媽祖廟の前では銅鑼や太鼓がさわがしく、エキゾチックな南管戲を唄う)

もっとも古い文献として、『裨海紀遊(ひかいきゆう)』に記されたこんな一文がある。『裨海紀遊』は、清朝時代の地方官僚で、旅行家でもあった郁永河(いくえいか)によって書かれた台湾見聞録だ。ある年、郁永河は火薬の重要な原料である硫黄を採りに、台北郊外の温泉地として知られるようになる前の北投(ほくとう)を訪れ、そこで芸能が台湾の人々の生活に息づいているのを眼にした。

いにしえより原住民族が伝えてきた歌舞や祭祀、物語が育んだ自然のめぐみ豊穣なる台湾へ、漢民族の移民が本格的になったのは17世紀初頭である。その多くは、今の中国広東省や福建省沿岸部、とくに福建地方の泉州および漳州(しょうしゅう)から渡って来た。『裨海紀遊』で描かれるのは、媽祖を祀る寺廟の前で泉州語の楽曲(南管戲)を奏でる一座がにぎやかに芸能を披露するさまだった。感染病を鎮める祈りに日照り時の雨乞い。開墾者らにとって神々に奉じる楽曲や芝居は暮らしと切っても切り離せぬ自然な営みだったろう。

1895年、日本に領有されてからは、西洋音楽やダンス、演劇のスタイルが流入した一方、従来の漢民族系の伝統演劇もより盛んとなった。1928年に台湾総督府が行なった調査によれば、当時の伝統芸能の劇団数は登録されていただけでも111団体。内訳は「北管戲」「京劇」「南管戲」「歌仔戲」と共に、ポテヒの団体は28もあった。また、上海・福建・広東地方の劇団が公演で台湾を頻繁に訪れたり、「客家」の人々が山で茶を摘むときに唄った山歌を演劇に仕立てた客家採茶戲も大流行したりした。ひとくちに漢民族系の伝統演劇といっても、ずいぶんと多彩だったことがわかる。

ところが日中戦争が開戦し、台湾の伝統芸能も時代の暗雲に呑まれていく。アジア太平洋戦争の激化と共に「皇民化政策」が敷かれると、各地の寺廟が排除され、代わりに各家庭で日本神道の神棚が強制された。漢民族系の文化芸術や台湾語も禁止となり、多くの劇団が立ち行かず解散した。唯一、公演を許された「皇民劇」は、日本の政策に合わせて伝統劇を作り直すプロパガンダ劇である。台湾伝統芸能にとって、もっともつらい時代だった。

日本植民地時代の記憶と「伝統」を記憶する身体

5年ほど前、台北郊外は八里に侯孝賢(ホウ・シャウシェン)映画の常連だった伝説の人形師・李天禄(リーティエンルー)の流れを汲む伝統ポテヒの劇団「臺北木偶劇團(タイペイムーオウケクトァン)」を訪ねたことがある。ここでポテヒの伝承に励んでいる楽師の邱火榮(チウ・フォロン)さんも、日本植民地下の苦境が記憶にあるひとりだ。台中の芸能一家に生まれた邱さんが楽師の修行を始めたのは7歳のころ。当時は国民学校1年生だったが、伝統芸能が禁止された一家の生活はかなり苦しかった。恐るおそるカーテンを開くように、邱さんは遠い記憶のなかから「日本語」を取り出してくれた。もっとも鮮明におぼえている日本語は「バカヤロウ」。小学校の先生から、いつもこの言葉がゲンコツと共に飛んできたという。「とってもキビシイ、こわかったよ」と邱さんは言った。