他の特集記事はこちら(特集:総保守化する政治)

閉塞感の中で、どこに希望をみいだすか

物価高の中での生活不安、一向に進まないジェンダー平等と差別の解消、活路を見いだせない日本の産業政策、裏金問題に旧統一教会、重い教育費の負担──。争点とされる課題に向き合うだけで重苦しい気分になる。

政権交代が極めて少なく、長期間にわたる自公与党体制は、政府・議会・官僚・企業・市民社会が本来持つべき緊張関係と風通しのよさ(それは民主主義の根幹だ)を徹底的に阻んできた。そのツケは、「どうせ政治は変わらない」という空気の蔓延として、社会の隅々に深く浸み込む。加えていえば、過去40年で日本において新自由主義は海外でのそれと同様に進んだが、縁故主義的な利権と家父長的な規範が絡み合い、いびつな形で社会に影を落としている。

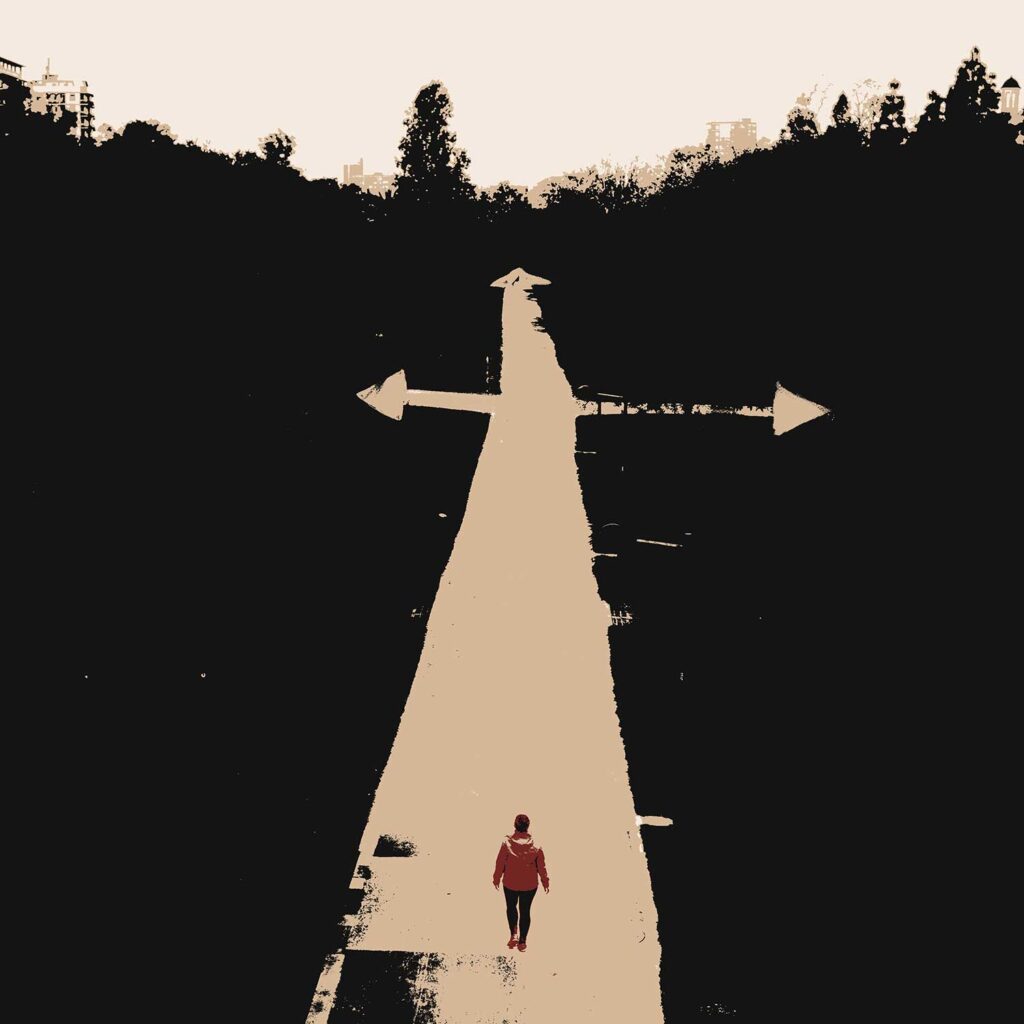

それでも、こうした状況を少しでも変え、私たちは次の世代へよりよい未来を渡していく責任がある。国家の枠組みを超えたより大きな課題としては、気候危機への対策、戦争も核兵器もない世界、貧困や格差のない世界、一握りの強者の富の独占から公正で平等な経済。そのために私たちはどこに希望を見出し、動くのか。

2022年6月の杉並区長選挙にて新人・無所属でヨーロッパから帰国した直後の岸本聡子氏が奇跡の勝利を得た。私は杉並区民として、長年の国際NGO活動の同志として、そして選挙の中心を担った者として、岸本区政を支える住民の一人だ。

岸本氏も私も、国際政治や国際経済の課題に取り組んできたが、その解決はやはり自治体や地域住民の運動が鍵になると考えてきた。実際、世界中のどの国・地域にも無数の運動があり、それが政治を動かす原動力になっている場面にも数多く立ち会ってきた。杉並区長選挙に挑むにあたり、私たちは地元の居酒屋で「杉並に骨を埋める覚悟で地域から政治を変えていこう」と決めた。

杉並区でこのかん起こってきた変化は、まさに「新しい政治の景色を見よう」という言葉に凝縮されている。2021年10月末の衆議院議員選挙にて、吉田はるみ氏(立憲民主党)が、それまで長年地元で議席を確保しつづけてきた自民党の石原伸晃氏を破り、奇跡の当選を果たした。その約半年後の2022年6月に行なわれた区長選挙で岸本氏が現職を187票という僅差で破り勝利。区政90年で初めての女性区長となった。さらに、翌2023年4月の杉並区議会選挙では、多数の新人女性候補者が立候補し(その多くは区長選挙で岸本選挙を支えてくれた仲間の女性たちだった)、男女同数のパリテ議会が実現した。

杉並区の政治変化の根っこには、住民運動の力がある。杉並区では、古くは原水爆禁止署名運動(高円寺の魚屋の女性たちから始まった)、環境やごみ処理問題、人権、女性たちの運動、行政と住民で児童館を育んできた運動、民衆による演劇……等々、実に多様な実践が折り重なっている。2000年頃に歴史修正主義にもとづく戦争肯定の「新しい歴史教科書をつくる会」の教科書が採択されようとした際(当時の区長は山田宏・現自民党参議院議員)、保護者や教員・元教員、区民たちが区役所を囲み採択に反対した。

近年では、東京都による都市計画道路拡幅の課題や、前区政下で進められてきた児童館廃止・施設再編の問題などが区長選での争点ともなった。区長選の候補者選びが難航する中、区民は駅頭で区政の課題を訴えた。選挙中は短期決戦の中で「知名度がない」と言われた岸本氏に変わり、女性たちが中心となり区内19駅で「ひとり街宣」を行なった。長年住民運動に関わった人たちに加え、選挙や政治に関心のない人たちも少しずつ加わり、共感の輪と熱量は飛躍的に広がった。選挙中、岸本氏や何人かの女性たちとよく集まり、愚痴や悩みを話しあう中で、さまざまなスローガンがいくつも生み出された。たとえば「地べたからの民主主義を、ストリートからの政治を」というのもその一つだ。結果、区長選の投票率は5・5ポイントあがり、区議選では4・3ポイントあがった。注目すべきは区議選での30代女性の投票率だ。結婚、出産、子育てなどライフステージの変化の中で自身のキャリア形成もしなければならないこの世代は、実は最も悩みが深い世代でもある。しかしその苦悩と政治がつながっておらず、他世代と比較しても投票率は低かった。だが今回、前回より8・64ポイントも増加したのだ。等身大で未来の地域のあり方を訴える候補者への共感があったからだろう。一つ一つの取り組みが重なり合い、杉並区での政治の景色は大きく変わった。