他の特集記事はこちら(特集:総保守化する政治)

総選挙が終わった。自民、公明は大敗北。勝ったのは立憲民主、維新、国民民主党。これからのことはわからないが、総保守状況の深まりによって、安全保障、原発の課題については、さらに厳しい状況が予測される。

この総選挙の期間中、マスメディアは、争点を「政治とカネ」「経済」であると規定しつづけた。しかし、そのように位置づけることは、真の争点を隠すカムフラージュの役割を果たしたのではないか。

今回の選挙で問われるべきであった最重要争点は、日本が中国と戦争を開始する危険性をどう回避するのか、そして地震列島である日本において、次なる原発過酷事故の前に、原発の稼働をどうやって止めるかであったと思う。

加速してきた戦争準備法制

民主党政権が2012年、当時の野田佳彦首相による衆院解散・総選挙敗北によって崩壊し、第二次安倍政権が2012年末に成立してから12年間が経過した。2017年には、憲法改正と安保法制を容認する「希望の党」と称する保守政党が小池百合子氏らの呼びかけで結成され、雪崩を打つように、多くの民進党議員がこれに合流するという悲喜劇が起きた。

このとき、安保法制に反対してきた党内グループを代表して、枝野幸男氏が立ち上げたのが立憲民主党であった。

その後、立憲民主党と共産党・社民党は、広範な市民運動とも手を携え、自公政権による原発推進政策、安保法制の整備、さらには秘密保護法・共謀罪の制定の動きに全力で抗してきた。これが、野党共闘の一丁目一番地であった。

ところが、本年9月の代表選挙で、「穏健保守」を掲げた野田佳彦氏が党首に選ばれた。野田氏は希望の党から排除された経歴の持ち主であるが、保守派であることは疑いない。安保法制に違憲の部分があるとしつつも、その即時廃止は困難とし、原発政策についても、党綱領に明記されている「原発ゼロ」は「封印」し、「原発に依存しない社会を目指す」という表現で、再稼働についても認めていく方針のようである。もともと野田氏は首相在任中に大飯原発の再稼働を認めたことで知られる。

共産党の田村智子委員長は9月30日、第3回中央委員会総会で、衆院選での立憲民主党との共闘を見送ると発言し、213の小選挙区で候補を擁立した。地域によって共闘体制が維持されているところもあるが、これまでの野党共闘は風前の灯火となっている。

私には2024年の日本は、1940年の日本に似てきているように見える。第二次安倍政権が誕生して12年、次から次へと戦争準備の法制度がつくられてきた。

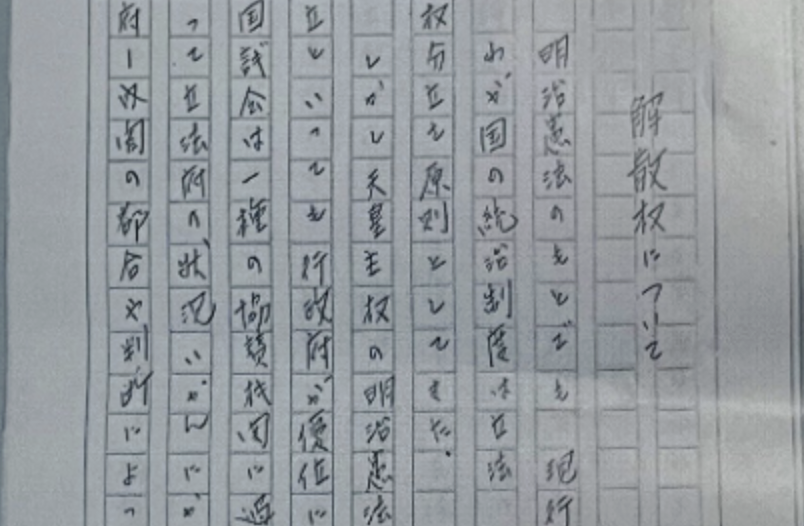

2013年には特定秘密保護法、2015年には集団的自衛権を認める平和安全保障法制、2017年には共謀罪法、2021年にはデジタル監視法と重要土地規制法、2022年には経済安保法が成立し、2023年には軍拡予算確保法と軍需産業強化法が成立、そして2024年には重要経済安保情報の規制と活用に関する法律(経済秘密保護法)が成立した。まさに戦争前夜の状況を呈している。

さらに総選挙後の臨時国会には、能動的サイバー防御法案が提案されようとしている。この法案は、国民のインターネット通信全体について、サイバー攻撃を未然に防止するとの名目で、令状なしで情報を収集できる仕組みを作り、サイバー攻撃のおそれがあれば、あらかじめ、能動的に措置を講じて無害化するというのである。サイバー空間における先制攻撃を容認する、明らかな違憲立法である。

特定秘密保護法は1937年の改正軍機保護法に、経済安保法・経済秘密保護法は1938年の国家総動員法に、重要土地規制法は要塞地帯法の1940年改正によく似ている。

戦争の法的・経済的な準備段階と日米軍事同盟の現状は、戦争開始の直前まで来ているように見える。