【関連】特集:隣人である移民(2025年11月号)

「今日の給食には豚肉が入っています」。学校からの電話連絡が来た。両親ともに職場に出かけたあとだった。トルコ出身の家族だ。学校側の話によると、事前に連絡してあったということだが、特に母親は日本語があまりできない。うまく伝わっていなかったのだろう。学校からの連絡先となっている父親の職場に電話が入ったのだった。労働者の大半が外国籍で、ふだんからムスリムに理解のある職場ならではで、急きょ、会社事務所で手分けして、玉子とツナでサンドイッチを作り小学校に届けた。

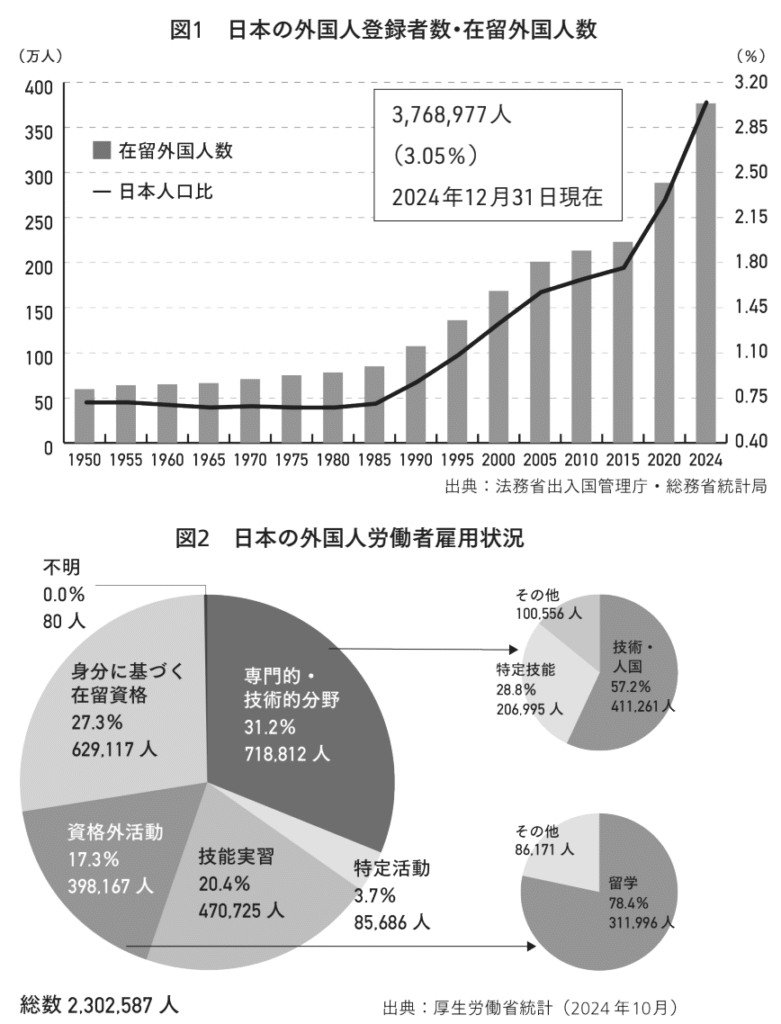

いま、この日本社会には外国籍住民が370万人を超え(2024年12月31日現在、図1)、外国籍労働者数は230万人超だ(同10月現在、図2)。1980年代に「バブル経済」といわれる、沸騰という表現にあたる日本の好景気が、地球の各地から労働者を引き寄せた。アジアからはもちろん、中東、アフリカ、中南米からも。新たにやってきた外国籍労働者の多くが査証免除か観光目的の短期滞在での入国で、オーバーステイの状態で働いていた。ピークとなったのは1993年で約30万人に至る。経済情勢が入管の出入国管理より優先した、というか優先させた。

「オーバーステイ容認政策」と表現するのが正しいのではないだろうか。入管による出入国管理、在留監理がご都合主義であることが見事に露呈した事実がそこにあった。「不法滞在」(以下、国連の基準に則って「非正規滞在」と表現する)は国の政策の作為的な不備(就労ビザをつくらない)がつくり出していることは入管庁(2019年3月までは「局」)のデータからも見てとれる。この40年弱の経過を見れば日本で大きなイベント、たとえばオリンピック・パラリンピック、万博の前後で非正規滞在者の数字が増減している。つまり人手が必要になると「緩め」て、景気が下がる、あるいは事業が終わると「取り締まる」事実がある。この非正規滞在者への政府・入管庁の対応に、外国籍労働者を使い捨て労働力としてきたことが、象徴的に表れている。

話を1980年代から登場したニューカマー外国籍労働者に戻そう。これまで日本ではあまり知られていない国々、地域からも労働者はやってきた。私が所属する全統一労働組合では90年に初めてガーナ出身の労働者から賃金未払いの労働相談を受け、92年4月に全統一外国人労働者分会を組織した。バングラデシュ、パキスタン、イラン出身の20名の労働者での結成大会であった。その後、半年も経たないうちに組合加入者は400名超に。今日まででいえば4000名をはるかに超える。国籍は40数カ国にのぼる。

1990年代、まずはバングラデシュ、パキスタン、スリランカなど南アジア出身の労働者が、若者たちということもあって大きな組織力とリーダーシップを示した。セネガル、ガンビア、ガーナ、ギニア、ナイジェリア、エチオピア、マリなどのアフリカ出身の労働者も続々と労働組合に加入する。持ち込まれた労働問題は、未払い賃金、解雇、労働災害がほとんどであった。ただ、組織化が進む中で、生活相談、たとえば結婚問題、子の教育問題、交通事故、税金相談など生活領域全般にわたった。労働者は同時に生活者なのだから、日本人同様、当然のことではあった。

外国籍組合員たちは労働相談に来るだけではない。労働組合の活動にも参加し、日本人の労働争議の支援にも加わる。93年には「外国人春闘」もスタートし、これまで毎年、集会、デモ、省庁交渉などが取り組まれている。また、全国的な取り組みである「労働基準法改悪ノー!」の集会などに一大勢力として参加した。外国籍労働者のいない労働組合の集会や活動はないほどで、日本の労働組合活動、労働運動に活力を与え、それは今日まで続いている。