●9月号の記事一覧はこちら。

編集後記

極右台頭を本誌が特集したのは昨年の8月号で、創刊から2号目だった。ヨーロッパの情勢を中心に、現状と対抗の動きを取り上げつつ、その日本への波及について検討した。また、日本の政治の「総保守化」は昨年12月号で特集した(特集:総保守化する政治)。いま読み返しても説得力のある論考が並んでいるので、ぜひバックナンバーも読んでいただきたいと思う。

参議院選挙では、現在の政治への不信と不満が表明された。とりわけ若い世代、現役世代の政治エネルギーを強く引き寄せたのは参政党と国民民主党で、日本政治における右翼の磁場の強さを痛感する。個人的には選挙後、スピリチュアルであったり半グレ的であったり、あるいは自己啓発的、体育会系など、参政党への支持感情を媒介したような、イデオロギー未満の日本的サブカルチャーに、以前にもましてウンザリするようになった。今号の南彰氏の映画評の冒頭にある出来事が典型的だ。

欧米で起きている移民排斥の極右運動が日本に上陸したとも言えるが、皮肉な言い方をすれば、日本はすでに移民排斥的であり、参政党が言うような「外国人優遇」や犯罪の増大には実態がない。議席数でいえば安倍政治を支えた自民党右派が参政党に移り変わっただけとも言える。

むしろ課題は、左派をどう復活させるのか、という点だ。海外の市民社会の動向から学ぶとすれば、そこにこそ注目したい。イギリスやカナダ、オーストラリア、韓国などでは中道左派が政権を確保し、「不服従のフランス」は比較第一党、スペインでは左派のサンチェス政権がトランプとNATOの軍拡要求を拒んだ。

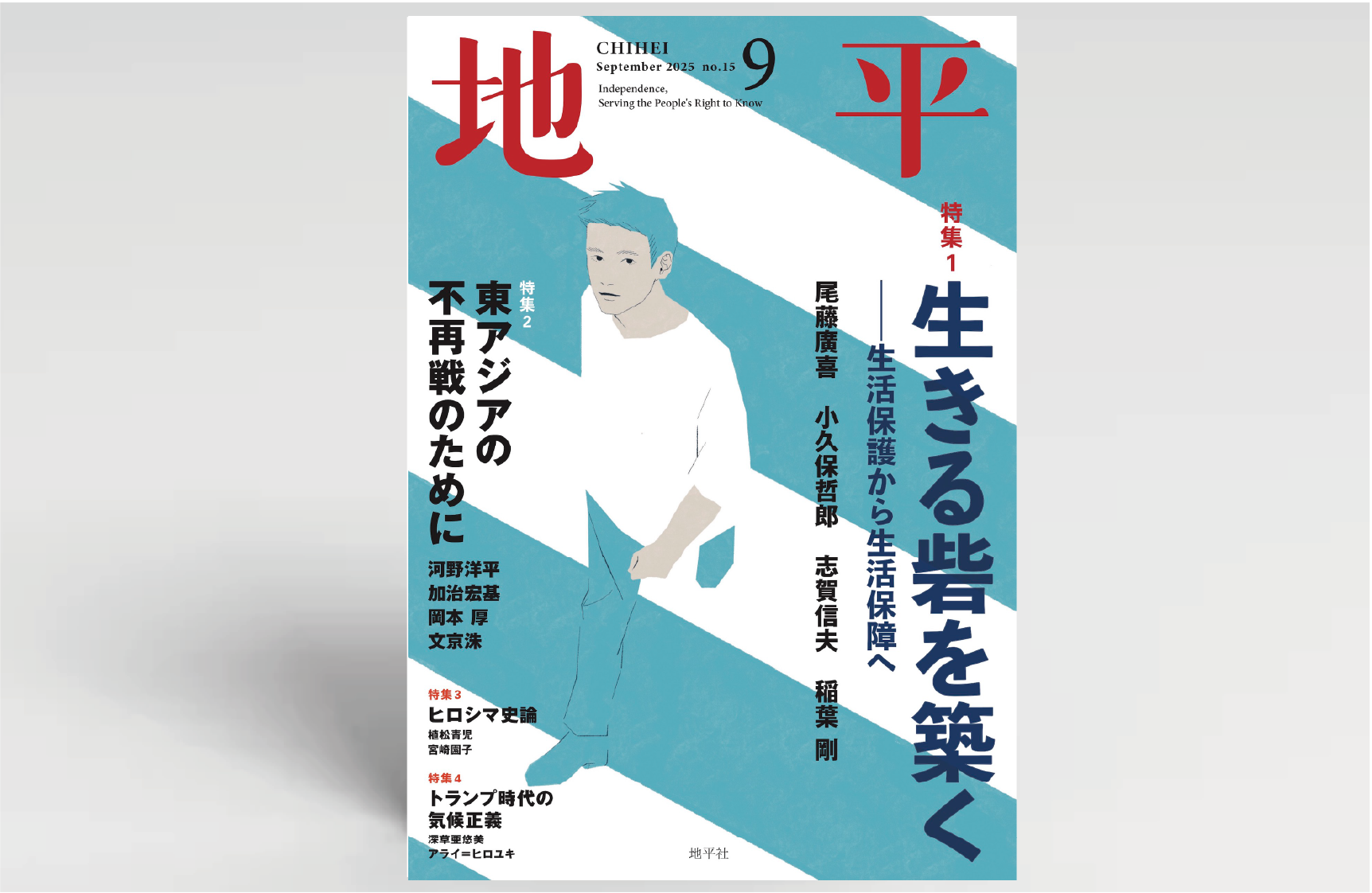

極右を阻む防波堤を築くためには、洗練されたSNSの発信も大事だろうが、本質的には社会的な連帯の再構築こそ求められる。今号の第1特集「生きる砦を築く——生活保護から生活保障へ」で報告される取り組みは、その意味でも、重要な意味を持つと思う。

社会的連帯の構築という点で、地域コミュニティなどと並んで一角を占めるべきは労働運動だが、日本ではまともな労働運動が「反社会的勢力」とレッテルを貼られて警察の大弾圧を受ける(今号永嶋報告参照)。

原爆投下、そして敗戦から80年の夏だが、静かに犠牲者を悼み、近隣諸国民との不再戦を誓うという政治的な雰囲気は、それほどないかもしれない。しかし本誌は、いま議論されるべきだと思うテーマについて、直球ストレートの球を投げつづけていきたい。

●雑誌の年間定期購読は「地平社BookStore」 または「フジサンオンラインマガジン」から

●Web版での購読(月額サブスクリプション)はこちらから