台湾では今年5月17日、唯一稼働していた第三原発(通称、核三)二号機が運転期間を満了し、原子力が供給する電力はゼロとなった。アジア初の「脱原発」達成である。

「非核家園」(原発のない郷土)の到来を祝う人々の一方で、原子力発電の継続を求める声も少なくない。野党や産業界は民進党・頼清徳政権(2024年~)に電力政策を見直すよう迫っている。「原発ゼロ」をめぐる攻防がヒートアップするなか、野党が多数を占める立法院(国会に相当)は5月20日、核三の運転再開を全国レベルの公民投票(国民投票に相当)に問うことを可決した。投票はこの8月23日に実施される。

「非核家園」とは1990年代に反原発運動から生まれた造語である。その後、脱原発を指す用語として一般化した。本稿では「非核家園」達成までの紆余曲折を振り返るとともに、原子力に依存する社会へ引き戻そうとする動きとその背景を探ってみたい。文中、「原子力」と「核エネルギー」の両方を使うが、同じ意味である。

「非核家園」への道のり

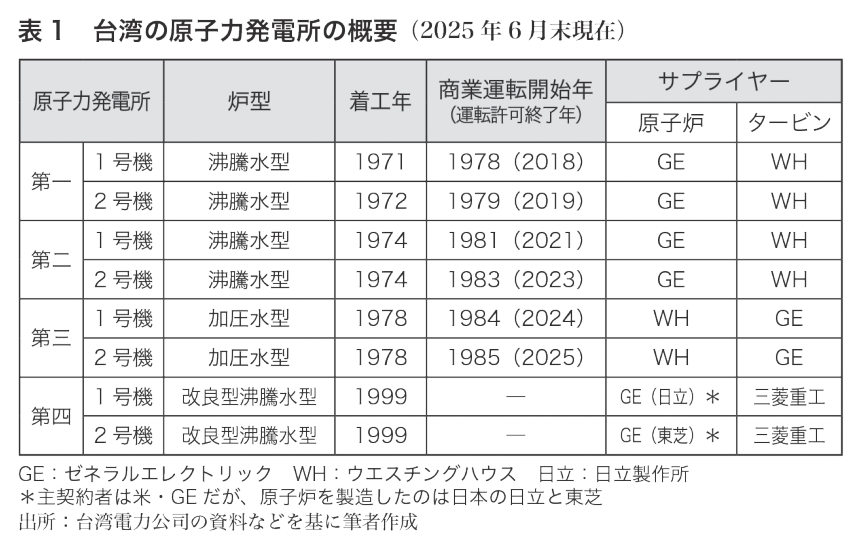

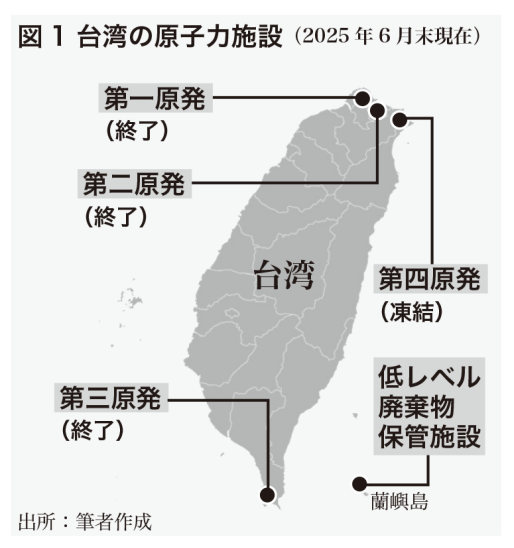

台湾は日本や韓国と同じく、アイゼンハワー米大統領の「アトムズ・フォア・ピース」(Atoms for Peace)演説を契機に、米国と原子力協定を結び、同国製原子炉を購入することで、核エネルギー開発に着手した。国営台湾電力が運営する発電用原子炉は、第一原発(核一)から第四原発(核四)の4カ所に各2基、計8基が建設され、そのうち操業したのは6基である。核四の2基は、全土から沸き上がった反対運動により、運転開始を前に封印された。表1に台湾の原子力発電所の概要を、図1に台湾の原子力施設の位置を示す。

台湾で反原発運動が産声を上げたのは、1986年のチェルノブイリ原発事故をきっかけとする。それ以前にも大学教員や作家といった知識人の中から批判的な言説は出てはいたが、極めて限定的だった。それというのも、1949年に国民党政権によって布かれた戒厳令の下では、政府の政策に反対を唱えるのは至難だったからである。

1987年、戒厳令が解除されると、原発廃止を掲げる環境団体や住民団体などが次々に設立され、本格的な運動が始まる。それまでに核一、核二、核三は運転を開始していた。そこで運動は、まだ着工されていなかった核四計画を止めることに注力していく。戒厳令解除後、合法政党となった民進党も「原発新設反対」を党綱領に据え、核四の是非を国政の争点へと押し上げていった。

核四が立地された新北市貢寮区は、首都台北市から東へおよそ40キロの海岸に位置する。一帯は国家風景区に指定され首都圏にも近いことから、観光や海水浴で訪れる人も多い。付近には日本統治時代(1895~1945年)の史跡も多く、核四建設地前の浜辺には日本軍が台湾占領のために上陸したことを記す抗日記念碑(旧・征討記念碑)がたっている。

既設原発6基の原子炉は米国メーカーが請け負ったが、核四は日本の東芝と日立が受注した。日本にとって初の、そしてこれまでのところ唯一の原子炉輸出例である。採用されたのは改良型沸騰水型原子炉(ABWR)というタイプで、新潟県の柏崎刈羽原発六号機・七号機と同型。日本の反原発運動はたびたび現地を訪問し、ABWRの問題点を共有するなど、日本製原子炉の〝上陸〟を阻もうと、台湾の運動との連携を深めていった。

台湾では原子炉の運転期間は、原子炉施設管理法により原則40年と定められていた(過去形である点に注意)。つまり核四新設の可否は、原子力発電を維持しようとする側にとっても、脱原発を目指す側にとっても、その鍵を握る最重要課題であった。