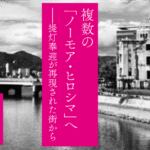

皆さんは「1945ひろしまタイムライン」を、ご記憶か。1945年にもしSNSがあったら、との想定で、広島に実在する(した)被爆者たちが書き残した日記を題材に、現代を生きる市民が日々の暮らしを想像し、当時の日記の日付に合わせてツイッター(現在のX)で発信する。被爆75年となった2020年にNHK広島放送局が打ち上げた企画だった。

その中で作られた三つのツイッターアカウントの一つ、当時13歳の「軍国少年」という設定だった「シュン」が投稿した複数のツイートが「人種差別を助長している」として大炎上し、局が謝罪する展開となった。同年8月のことだ。

あれから5年。戦争の生々しい記憶を持つ人たちはさらに減りつづけ、戦争の記憶はいっそう遠のく一方で、SNS という言論ツールの影響力は強まっている。7月20日に投開票があった参院選では、「日本人ファースト」を掲げて露骨な排外主義の姿勢を示した新興政党が、SNSも巧みに活用しながら支持を広げていった様を見ることとなった。

そんな中、「タイムライン事件」は、2025年の現在も、広島の人たちの間に暗い影を落としつづけている。「タイムライン事件」が残したものとはいったい何だったのか。今なおそこにある課題とは何なのか。関係者に話を聞き、考えた。

ひろしまタイムライン問題とは

まず、企画概要と経緯を振り返っておく。