【2025年8月号特集】これからの反核

高まる核使用リスク

ガザ地区は、イスラエルによる歴史的に一貫した強い意志のもとに、文字どおり殲滅させられ、世界の核情勢はいま、戦後もっとも厳しい状況にある。

核兵器を保有する国々が欧州、中東で紛争を続けており、いつ核兵器が使用されるかわからないという緊張関係が続いている。

そういった中、北東アジアは世界でも核兵器がもっとも集中している地域といえる。米・ロシア・中国といった核大国に加え、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)も核兵器を保有している。しかも、この米国と他の3カ国の関係は、年々悪化しており、緊張関係も高まっている。これに対し、日本と韓国は、米国の拡大核抑止力の強化、自国の防衛能力の強化を進めており、これらがさらに地域の緊張を高めており、一触即発の事態を迎えているといってもよい。

このような状況を考えれば、この地域においても核兵器が使用されるリスクも考えなければいけない。そこで、「この地域で核兵器が使われないためには何をすべきか」、という目的の下、長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)が、ノーチラス研究所(米)、アジア太平洋リーダーシップネットワーク(APLN)(韓国)と「北東アジアにおける核リスク削減プロジェクト(注1)」と題する共同研究を2021年から3年間にわたって実施した。本稿では、その成果にもとづき、東アジア地域における核兵器使用の脅威とその削減に向けての具体的提言を紹介する。

核使用に至る事例の検証

核兵器の使用を防止する手段として、安全保障専門家は「核抑止」を強調する。たしかに、敵国が核兵器を保有し、威嚇されたら、自国も核兵器で対抗するしかない、と考えるのは自然かもしれない。しかし、核抑止が必ずしも効く保証はない。お互いが核兵器で「威嚇し合う」という「抑止論」に依存することのリスクも考えなければならない。核抑止が効かないかもしれないことを前提に、核兵器使用を防ぐにはどうすればよいのか。これが、RECNAの研究を始めることになった最大の動機である。現実的な政策提言につなげるため、現状を客観的に分析すべく次のような問いを立てた。

1 どのような条件下で核兵器は使われるのか(意図的、偶発的にかかわらず)。そのような核兵器使用がより大規模な核戦争に拡大していく過程はどのようなものか。

2 核兵器が使用されたらどのような損害(主に死傷者)が出るか。

3 地域におけるそのような核兵器使用のリスクを最小化するための施策はどのようなものがあるか。

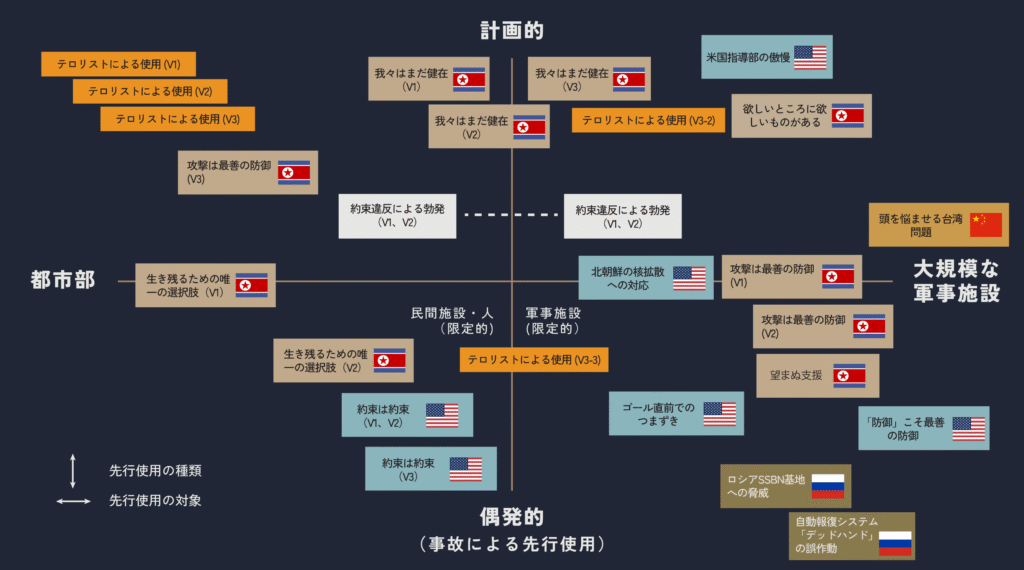

まず、第1の質問に答えるため、核戦略、安全保障の専門家はもちろん、朝鮮半島、日本、ロシア、米国などの国内政治情勢、先端技術の専門家などに集まってもらい、非公開のワークショップで「この地域で核兵器が使われうるケース」を検討してもらった。その際、確率(可能性の高さ)は考慮に入れず、一方で荒唐無稽ではない「根拠があり、説得力をもって説明できる」ケース、しかも政策的意味合いの高いものを優先してとりあげた。その結果、25の事例を作ることができた(注2)。図1はそれを2つの軸(「計画的か偶発的か」と、対象が「軍事施設」か「都市部」か)に分けてプロットしたものである。どの国が核兵器を最初に使うかで、国旗をつけてある。

これらの事例から、得られた政策的含意として次のような点が重要だ。