他の特集記事はこちら(特集:総保守化する政治)

戦後最大の「右」旋回と政治ゲーム

去る10月11日、ノルウェーのノーベル委員会は、日本原水爆被害者団体協議会(被団協)に今年の平和賞の授与を発表した。近年、ウクライナ戦争やガザでのジェノサイドをはじめとする深刻な平和問題が噴出する中で、迫りくる核戦争の脅威に焦点を当てたノーベル委員会の確かな判断に心より敬意を表したい。

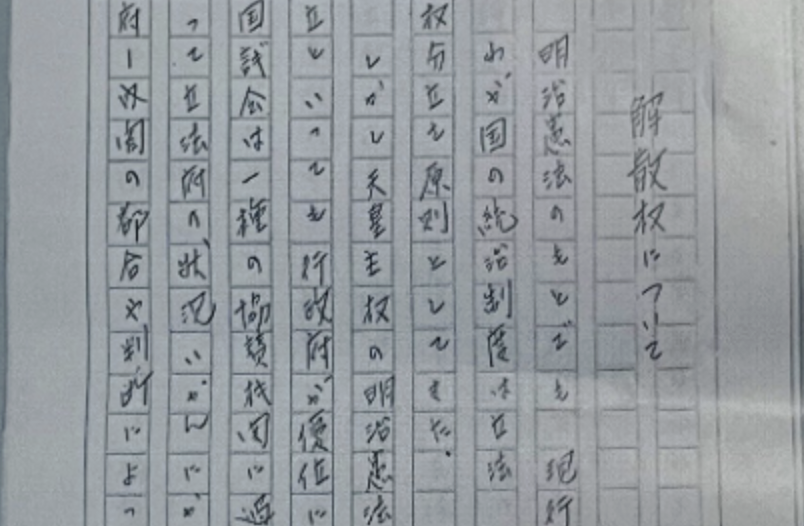

一方、日本では、アメリカとの核共有や「中国、ロシア、北朝鮮の核連合に対する抑止力」としてのアジア版NATOを持論とする石破茂が首相に選出され、岸田前政権の大軍拡路線、および憲法改正の方針の継承を表明した。朝鮮半島や台湾海峡における緊張は一向に収束せず、東アジアにおいても、今後さらに安全保障問題をめぐる数々の争点が浮上するだろう。しかし、総選挙前の与野党の代表選挙や、国会解散までの戦後最短の国会審議においては、この現在危機に瀕している平和主義や立憲主義を守るための議論が十分になされることはなかった。

確かに、自民党の「裏金政治」や統一教会との癒着問題は、日本の民主政治にとって最低限の条件を回復するために喫緊の争点である。しかし、総選挙後に押し寄せる、国のゆくえを左右する重要課題に関する政治的な議論は、依然として不足している。

自民党新総裁は、旧安倍派からは「左」に、そして野党第一党である立憲民主党の新代表は党内リベラルから「右」に寄ったことで、マスメディアでは「中道保守」の政治が喧伝された。しかし実際、日本政治の全体から見れば、政治は戦後最も大きく右旋回しており、また何よりも、そのような狭い永田町の「左右」(政治的な「ヨコ軸」)の論理の陰で、深刻化する中央と地方の格差や、若者や女性の貧困化といった、いわば政治の「タテ軸」の課題はネグレクトされたままである。

石破総裁が政治改革とともに公約した地域創生や日米地位協定の改訂などは、その後の党役員や内閣の人事、そして裏金議員の衆院選公認といった「手のひら返し」に見られたように、もとより実現可能性は低く、選挙用のスローガンにすぎなかった。また選挙公約で、辺野古移設工事の反対や、「格差を是正する税制改革」、「同一価値労働同一賃金」を謳う立憲民主党も、当の野田新代表が、集団的自衛権の行使容認や、維新との連携を是とする姿勢をほのめかしており、立憲野党として原理原則を貫くことができるか、根源的な疑いが払拭できていない。

要するに、永田町発の「中道保守」政治がこの国をどこに連れてゆくのかについて、依然として大きな不安を抱えたまま、議席(権力)の奪い合いとしての政治ゲームだけが進行している。

「参加民主主義」という試み

このような政治の空洞化の中で、私たち市民はどのように政治に向き合うべきなのか。

筆者が住む新潟では、市民連合による「市民と野党の共闘」が、2016年以降の国政選挙において、暴走する中央の保守政治にたびたび待ったをかけてきた。この「共闘の政治」は、これまでTPP問題や原発問題などの特に地方を犠牲にする中央政治への明確な異議申し立てを果たし、今では選挙のたびに特別な呼びかけがなくとも、各地域で共闘が一定程度機能するようにもなった(共闘の「身体化」)。もちろん、このたびの衆院選においては、全国と同様に十分な共闘体制の構築はできなかったものの、そのためのゆるやかな連携を維持することはできた。

しかし、たとえば柏崎刈羽原発の再稼働問題が、選挙で十分に争点化されたとは言えない。この問題は、日本のエネルギー政策の方向を決する問題であるだけでなく、ウクライナ戦争でも再認識されたように、有事の際には国家安全保障をめぐる問題でもある。また何よりも、核のリスクが専ら原発立地地域とその未来に押しつけられるという民主主義や地方自治をめぐる問題でもある。しかし「政権選択選挙」といえども、一回の選挙ですべての政策的争点が十分に議論されるわけではなく、民主的な吟味が不十分なまま取り残される問題も生じてしまう。

そこで、総選挙に前後して、新潟では二つの試みが同時並行で実践されている。