戦争の時代と「わたしたち」

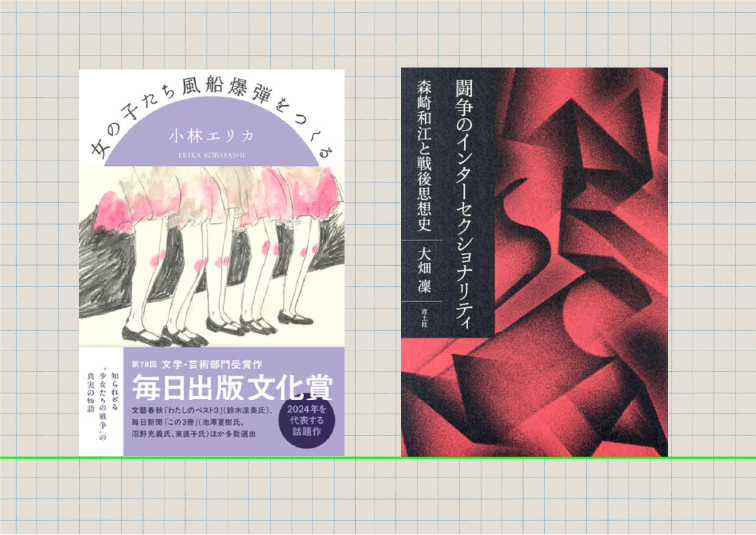

残念なことに、人類は、21世紀もまた戦争のない時代にできなかった。ロシアのウクライナ侵攻にはじまる戦争は、2024年10月現在、まだ終わりを見ていない。わたしたちはまた、パレスチナにおけるイスラエルの大虐殺(ジェノサイド)を、いまだとめることができないでいる。21世紀の現在も、戦争をはじめとする暴力に別れを告げることができないわたしたちは、過去の戦争、そのあまりに痛ましく、あまりに無残な暴力の記憶に何度でも立ち返らなければならない。過去は、活かされねばならない。小林エリカ『女の子たち風船爆弾をつくる』(文藝春秋)は、過去を死なせないという意志と現在への希求に満ちた小説だ。

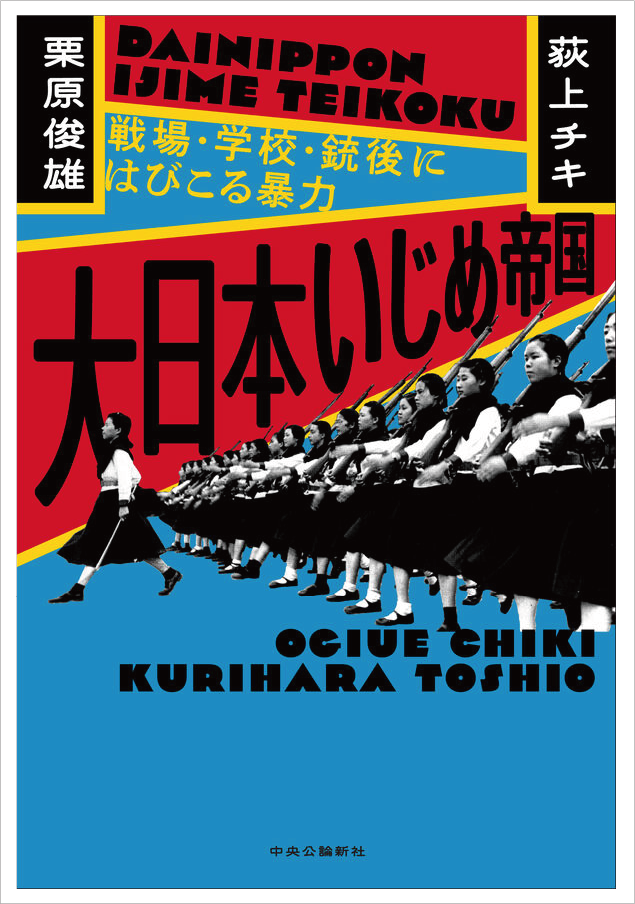

この小説は、アジア太平洋戦争を描いた「戦争小説」だが、それを「女の子たち」の戦争として描きだす点に大きな魅力と特徴がある。アジア太平洋戦争中、旧日本軍は、風船爆弾という秘密兵器を開発した。風船爆弾とは、気球爆弾のこと。偏西風に乗って米国本土に直接攻撃を仕掛ける無人爆撃のために開発された。実戦でも使われ、米国本土で犠牲者もだした。「ふ号」兵器とも呼ばれ、日本各地で製造された風船爆弾。それをつくったのは、学徒勤労動員された高等女学校の生徒たちだった。小林エリカは、東京宝塚劇場に動員された雙葉女学校、跡見高等女学校、麹町高等女学校の少女たちに焦点をあて、正史のなかに名前が残されていない、無名の少女たちを、歴史の行為者として活写する。それは、東アジア漢文文化圏において、権力の側が記す正史に対して、巷間飛語を拾い上げ、無名の声を拾遺する稗史(はいし)小説の企てに連なるものだ。膨大な資料を渉猟して小林がこの小説を記したことは、巻末に付けられた圧巻の註と資料が雄弁に物語っている。その綿密な調査を経たうえで、詩人でアーティストでもある小林は、散文詩のようなリリカルな言葉によって「女の子たち」の稗史を綴っていく。

小林の詩語は、正史から零れ落ちる「女の子たち」の声の欠片を縒り集めるために必要な、繊細な言葉の構えである。「歴史」(his story)を問い返す類い稀な彼女たちの物語(her story)を紡ぐ叙事詩は、そのような言葉のうえに成立している。とはいえ、この小説は、少女たちを単に無垢な存在として描きだすのではない。彼女たちは、学徒勤労動員され、かけがえのない女学校時代を戦争によって失い、あまつさえ生命を落とした者もいた。この意味では彼女たちは被害者だ。しかし、戦争を遂行するための兵器をつくり、それを用いた攻撃によって犠牲者もだしたという点では紛れもない加害者である。アジアへの侵略、植民地主義と戦争において、家父長制の支配下にあった少女たちは、支配者である宗主国の中産階級家族の一員でもある。『風船爆弾をつくる』は、動員された少女たちが帯びる加害性をも克明に浮き彫りにする。