〈移行期正義(Transitional Justice)〉……過去に大きな不正や人権侵害があった社会が、真実を追求して責任の所在を明確にすると共に、分断された社会の和解をめざし、より良い未来を築くために行なうプロセスのこと。

これまでの記事はこちら(連載:台湾・麗しの島〈ふぉるもさ〉だより)

〝霧社事件〟

「霧社を通ったんですけど、なんか怖かったです」

「霧社って、日本人が行っても大丈夫ですか?」

台湾中部南投県仁愛郷にある〝霧社(むしゃ)〟という地域について、日本の方にそう質問されたり感想を聞いたりしたことが幾度かある。日本が1895年に台湾領有を開始してから第二次世界大戦で敗戦するまでの50年間、台湾では数々の大規模な抗日武装蜂起が起こった。なかでも、日本においてもっともよく知られているのが1930年に霧社で起こった〝霧社事件〟だろう。

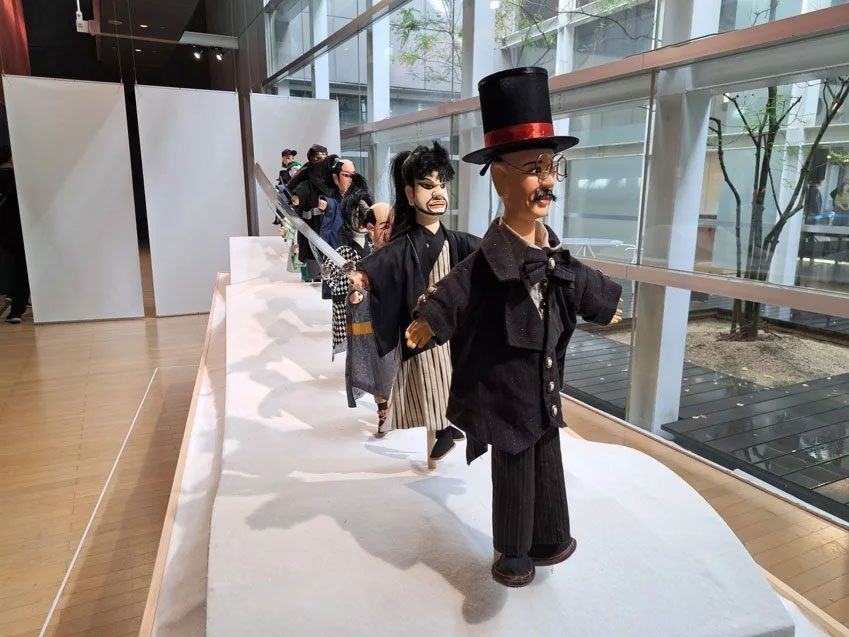

発端は、台湾原住民族(台湾における先住民の正式名称)セデックの日本統治への不満が爆発、セデックの6つの村が結託して、地域の日本人住民が運動会のために集まっていた小学校を襲い、子どもを含む130人以上を惨殺したことだった。日本軍はその報復として、蜂起した集落と敵対するセデック、いわゆる「味方蕃(みかたばん)」から動員をかけ、空爆や山砲、最終的には化学兵器まで導入し、敵側のセデックを壊滅に追い込んだ。この史実は2011年に台湾映画史上最高の製作費をもって映画化され、日本でも台湾映画としては記録的な大ヒットとなった。映画『セデック・バレ』(監督:魏德聖)のことだが、この作品で霧社事件や台湾原住民族の存在を知った日本の方も多いと思う。この映画だけを観ればたしかに、そんな恐ろしいことが起こった現地には日本人への遺恨が今も渦巻いているだろうと考えるのも、無理はない。しかし、実際に霧社へのフィールドワークで子孫の方々の話を聞く機会があり、それが単なる「事件」ではないことを知った。

総督府の残した深い溝

霧社地区に暮らすセデック(Seediq/Sediq/Sejiq)は、かつてはタイヤルの一部に「分類」されてきたが、2008年に文化の独自性が認められ台湾政府から第14番目の台湾原住民族として認定された。「セデック」とは「真の人」という意味で、伝説では台湾中央山脈のクププ山にある大木の生えた岩石「プスクフニ」にルーツがあるという。

岩石から生まれた神の子孫らは、粟を植えるための土地を求めてトルク(Truku)・トウダ(Toda)・トグダヤ(Tgdaya)の3系統に分かれていった。3系統はときにテリトリーをめぐって争いながらも、祭りや儀式、タブー、顔の入れ墨といった習慣や戒律を規範する先祖代々の掟=ガヤ(Gaya)を共有し、秩序ある共生を保っていた。なかでもトルクは中央山脈の東側に下り、台湾原住民族「タロコ」として国家認定されている。

台湾新幹線の台中駅から埔里(ほり)経由で霧社へ入る場合、眉渓沿いに走る埔霧(ほむ)公路を行くのが一番早いが、今回のフィールドワークでは、濁水渓沿いにぐるぐると山道を行った。これは1900年代はじめに霧社を制圧した日本の軍隊と重なる進行ルートである。眉渓沿いの険しい谷間「人止関の役」で多くの被害を出した日本軍は、南側の武界(ぶかい)を通ってより深い高山の奥へと原住民族への包囲網(隘勇線)を縮めていった。もともとの山道はかなり狭く、その後に新しく開通した「武界路」と呼ばれる道路を走る。東埔の山ごえをすると桃源郷のような武界集落が見えてくる。武界は日本統治時代についた名前でブカイと読み、原住民族ブヌンの言葉で「境界」をあらわすという。古くはブヌンとセデックの狩りにおける争いが度重なった場所で、話し合いの後に交易の場となっていた。

しかし1903年、日本軍の計略でブヌンは100名以上のセデックを宴会に誘いこみ、酔っ払った所に奇襲攻撃を仕掛けて数人を残して皆殺しにし、激烈な仇敵の感情をセデックに遺した(「姉妹が原事件」)。さらには発電所建設のため、武界に暮らしていたセデックらは「中原」という地域に強制移住させられる。