着工から31年経っても完成しない

「再処理によって得られるプルトニウムについては、消費した以上のプルトニウムを生成することができ将来の原子力発電の主流となると考えられる高速増殖炉で利用することを基本的な方針とし、2010年頃の実用化を目標に高速増殖炉の開発を進める」(1982年6月30日決定、原子力開発利用長期計画)

「発電後の使用済燃料の中には、核分裂していないウランや、原子炉内で生まれたプルトニウムが含まれています。これらは再処理して取り出し、燃料として再利用すること、つまりリサイクルすることができます」(電気事業連合会ホームページ「原子燃料サイクルとは」)

このような発想のもとにつくられた日本の国策「核燃料サイクル政策」が、絶望の縁に立たされている。

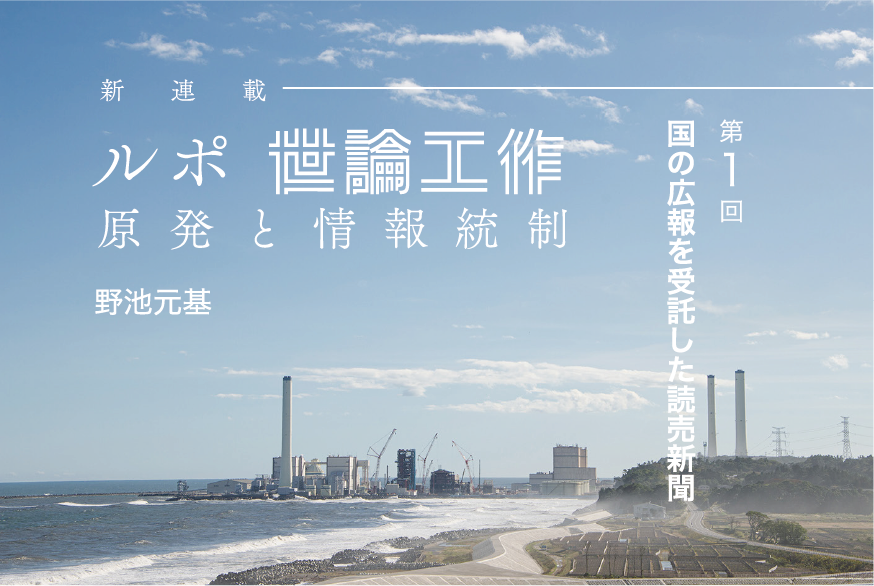

計画の中核を成すはずの高速増殖炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)の廃炉が2016年末に決まったのにつづき、サイクルの輪の対角に位置するもう一つの中核施設、「六ヶ所再処理工場」(核燃料再処理工場)が、技術の未達や、想定される重大事故に対する対策の遅れ、想定外のトラブルなど様々な理由から、完成目標時期を毎年1年ずつ先送りにする異常な状態から抜け出せないでいるのだ。

今年も事業者である日本原燃は8月29日、青森県に対し、9月に予定していた完成目標時期を遅らせると報告した。着工したのは31年前の1993年。完成目標時期の延期は27回目となる。今回は恒例の1年先送りではなく2年先送りで、完成目標時期は2026年度中となった。

現在、全国各地の原発サイトで使用済み核燃料の貯蔵プールが満杯近くになっている。再処理事業の開始の遅れは、この問題の悪化に直結し、原発を稼働したくても稼働できない事態に追い込む可能性がある。だが、だからと言って拙速に稼働させようとするのは本末転倒だ。核燃料再処理は、経済的にも技術的にも難しく、フランスもイギリスもドイツも途中で諦めたほど厄介で複雑な事業だ。工場内では強い放射線を放つ様々な物質を溶かし込んだ硝酸溶液が配管を駆けめぐっている。稼働前ながらすでに施設の経年劣化もあり、事業者である日本原燃のこれまでの実績から考えて、竣工してもすぐに工場を止めて点検しなければならないトラブルが出てくることは想像に難くない。青森は農業、漁業、観光業が盛んな県だ。放射能漏れ事故は絶対起こしてはならない。

六ヶ所再処理工場は、仮に新しい目標通り2026年度中に完成したとしても、高レベル放射性廃棄物のガラス固化体の製造設備であるガラス溶融炉をなるべく早い段階で取り替えなければならない。現在取り付けられている、溶けたガラスを容器に流し込む漏斗(じょうご)の開き角度が90度の溶融炉は、2006年から2008年に実施した高レベル廃液を扱うアクティブ試験で、ガラスがうまく流れ落ちないトラブルを起こした。それで漏斗の開き角度が60度と急な新型ガラス溶融炉に取り替えることが決まった。ただ、取り替え作業は容易でない。試験で高レベル廃液を流したので溶融炉のある部屋は人が立ち入ることのできない放射線レベルになっている。ネジ1本外すのもマニピュレーターとモニターカメラを使って、放射線が遮蔽された場所から遠隔操作で行なわなければならないのだ。

一方、本格的に動き出したら動き出したで、プルトニウムを消費するための「プルサーマル発電」が思うように進まない現状では、使い道のないプルトニウムをさらに増やしてしまうという問題が生じる。プルトニウムは原爆の材料でもあり、所有量の増加は他国から核兵器保有の意図を疑われることにつながる。核拡散防止上、再処理工場の稼働はプルトニウム利用計画の明快な説明とセットでなければならない。

本稿は、青森県における核燃料サイクルをめぐる過去の経緯と現況を報告し、そこから日本の国策、核燃料サイクル計画の行き着く先を考える。

東海村か六ヶ所村か──唐突な核燃3点セットの受け入れ

青森県下北半島の突端、大間崎から太平洋沿岸部の六ヶ所村にかけての地域は、今や茨城県東海村と並ぶ国内有数の原子力関連施設集中立地地域となっている。

青森はリンゴ、イカ、ホタテ、ヒラメなど絶品の海や山の食材に恵まれ、天然の照葉樹林帯が広がる白神山地、火山と氷河が作り上げた十和田湖・奥入瀬渓流など、豊かで美しい自然が広がる地だ。その青森県に、原発を持つ電力会社9社でつくる電気事業連合会(電事連)が、核燃料再処理工場、ウラン濃縮工場、低レベル放射性廃棄物埋設センターのいわゆる「核燃3点セット」の立地を要請したのは、1984年7月27日のことだった。

核燃3点セットの受け入れ交渉の青森県側の窓口だった青森県副知事山内善郎(当時)が筆者に語ったところによると、電事連は当時、何よりもフランスから返還される高レベル放射性廃棄物の受け入れ先探しに頭を悩ませていた。9電力会社は国内の核燃料再処理工場の建設が計画から遅れそうなため、イギリスとフランスの核燃料再処理事業者に原発から出る使用済み核燃料の再処理を委託していた。そのうち、フランスに委託していた再処理で出た高レベル放射性廃棄物がガラス固化体の形で1995年に返還される契約になっていたのだが、受け入れ施設をこの時点になっても準備できていなかった。

電事連は「核燃3点セット」を国内に立地し、民間事業者として初めて核燃料サイクル事業を始めることとし、1980年、事業会社として日本原燃サービス(1992年に日本原燃産業と合併し日本原燃になる)を設立した。

電事連は、日本原燃サービスの初代社長に九州電力出身の後藤清を起用したことからもわかるように、当初、各施設を九州に建設しようと考えていた。フランスから返還されるガラス固化体の受け入れ施設は、単体での要請ではなく、核燃料再処理工場の付帯施設として一緒に引き受けてもらうことにした。鹿児島県の徳之島や馬毛島、長崎県の平戸などが候補地として挙がったが、すぐに拒絶反応が出て、九州には立地できなかった。

電事連はそこで北に目を向け、東北電力の用地買収と立地のスペシャリストである平沢哲夫を日本原燃サービス専務に起用し、立地場所を探させることにした。