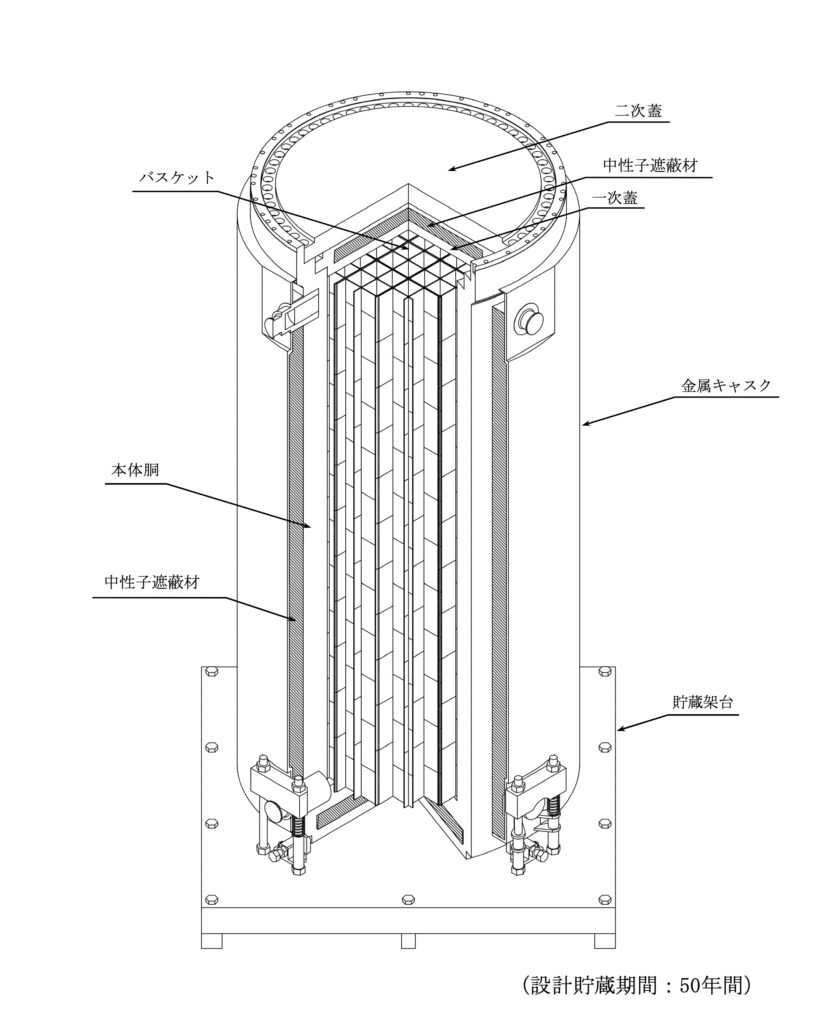

本州の最北端、青森県むつ市に、原子力発電所の使用済み燃料の中間貯蔵施設が建設されている。この施設に今年9月、東京電力柏崎刈羽原発から使用済み燃料69体(約12トン)が、輸送・貯蔵兼用容器(キャスク)1基に収納され、海上輸送されてきた。原子力発電所の敷地以外で使用済み燃料が長期間貯蔵される、日本初の施設である。現在、輸送した使用済み燃料を使って施設の使用前検査を実施中で、大きなトラブルがなければ11月中に操業開始予定と広報されている。

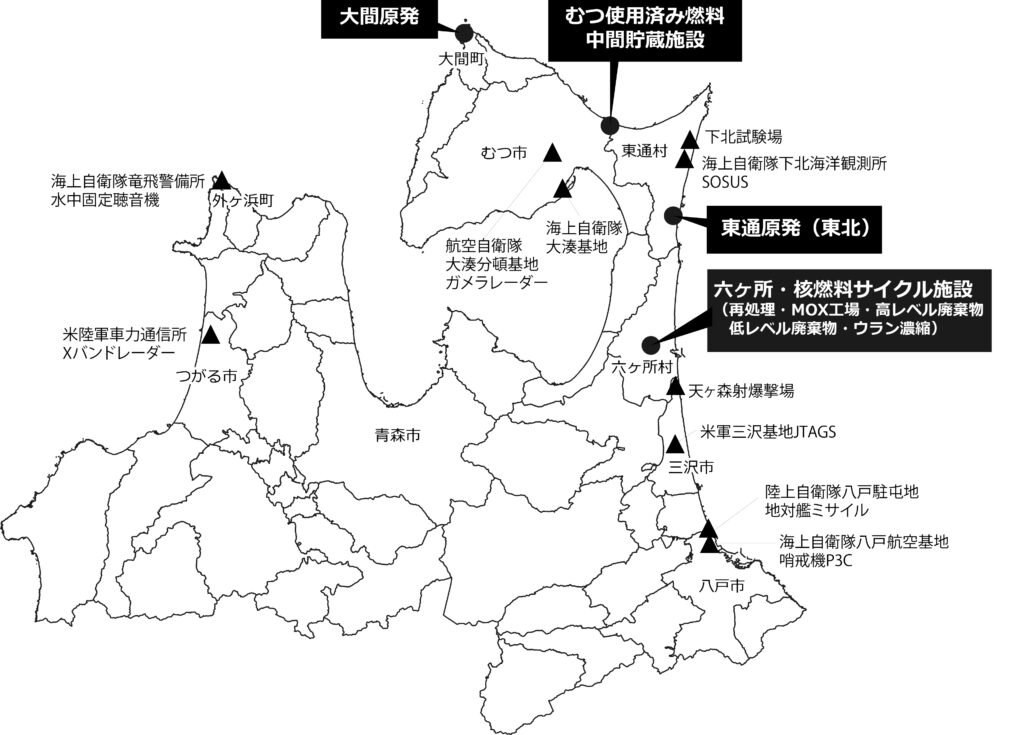

遡って40年前の1984年7月、電力会社の連合体である電気事業連合会(電事連)は、青森県と六ヶ所村に核燃料サイクル基地(ウラン濃縮工場、低レベル廃棄物処分場、再処理工場)の立地を申し入れた。40年を経た今日、今後50年という時間を想定した使用済み燃料の〝中間〟貯蔵が始まる。私たち青森県民の目の前で、下北半島で繰り広げられている日本の原子力利用の実態、核廃棄物をめぐる現在の青森県が置かれている状況について報告する。

(BWR用大型キャスク(タイプ2))(BWR用大型キャスク(タイプ2A))

使用済み燃料は原子力船むつの母港に

柏崎刈羽原発からの輸送船「開栄丸」は、9月26日にむつ市の津軽海峡に面した関根浜港で使用済み燃料の陸揚げを行なった。関根浜港は1960~90年代に開発・解体された「原子力商船第一船むつ」の、今で言う〝終活〟のために急遽作られた母港である。

「むつ」の母港は当初、陸奥湾に面した旧海軍の港があった大湊港だった。船体は1972年秋に完成し、湾内での出力試験が予定されていたが、ホタテ養殖が軌道に乗りはじめた漁民らから放射能拡散への懸念が強まり、試験反対の声が高まった。「むつ」は100隻もの漁船に囲まれて立ち往生する一方、日本原子力船開発事業団と県、むつ市、漁業団体、住民の話し合いを打ち切り、出港を強行。ところが太平洋上での出力上昇試験開始直後、放射線漏れ事故を起こしたのである。

「むつ」は大湊港への帰港を拒まれ、50日間も太平洋上を〝漂流〟し、長崎の佐世保港へ回航されて改修工事を行なった。そこで新たに国際海峡である津軽海峡側のむつ市関根浜に母港が建設されることになったのである。「むつ」は1991年工事を終え、約1年間、形だけの4回の実験航海を行ない、その役割を終えた。約25年の歳月と1500億円が費やされ、無残な結果、世紀の無駄遣いと批判されたのは当然である。

「むつ」は、原子炉部分を撤去し「海洋地球観測船みらい」となったが、海洋研究開発機構は、「みらい」を来年(2025年)運用終了と公表している。

作成:原子力資料情報室

「むつ」の放射性廃棄物は置き去り

これで終わらないのが原子力である。「むつ」から取り出された使用済み燃料、解体撤去された原子炉室、その他の放射性固体廃棄物のすべてが関根浜に残され、置き去りにされた。搬出の目処も示されないまま、放射性廃棄物の貯蔵施設として、「むつ未来科学館」が港に面して1996年に設置された。当時の日本原子力研究所は、「むつ」から取り外した原子炉室を鉛ガラス越しに訪れる子どもたちにみせ、〝保管・展示〟と言ってのけた。他の放射性廃棄物も最終処分のために搬出するまでの間、「燃料・廃棄物取扱棟」に保管されることになっている。