〈移行期正義(Transitional Justice)〉……過去に大きな不正や人権侵害があった社会が、真実を追求して責任の所在を明確にすると共に、分断された社会の和解をめざし、より良い未来を築くために行なうプロセスのこと。

これまでの記事はこちら(連載:台湾・麗しの島〈ふぉるもさ〉だより)

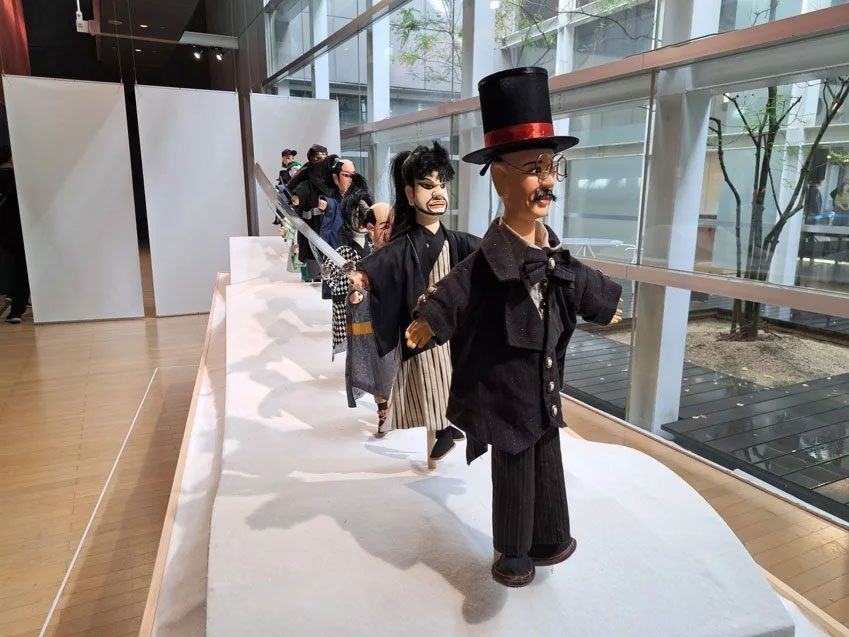

前回、台湾原住民タイヤル族の文化における真実(Balay)と和解(Sbalay)のプロセスを紹介し、台湾が取り組んでいる「移行期正義」と「脱植民地化」の問題に、あらためて自分ごととして日本も向き合うべき時が来ているようだと書いた。そんな折、その思いを確信に変えてくれる連続ドラマが台湾で放映された。タイトルを「聴海湧(ティヤハイイン)」という。

「大東亜戦争」でボルネオ島に派兵され、敗戦とともに軍事法廷で裁かれた「台湾籍日本兵」の少年たちを主人公に描いた本作。台湾で大きな話題になっているほか、ヨーロッパ最大のドラマ祭に、この年のアジア作品としては唯一ノミネートされた。製作は公営の台湾公共テレビで、6話とメイキング1話を足した全7回で構成される。

実はこのドラマのテーマ、今こうして台湾についてわたしが執筆しているきっかけにも関わる。というのも、台湾人の夫と結婚してから台北で暮らし始めた2006年、初めて会った夫の伯父(当時80歳ぐらい)から流暢な日本語で「わたしは忘れられた日本人です」と挨拶されたからだ。義伯父は〝日本帝国軍人〟としてフィリピンにも出征したと、その時知った。

「でも、あなたがた日本人は、そんな台湾人がいることなぞ忘れているでしょう?」

そう言われ、「日本人」である自分をあれほど恥じたことは無い。そのときの自分の無知と日本教育の不足への怒りが、いまの執筆活動の動機ともなっていると思う。

あれから18年。そうか、義伯父さんはこんな思いを抱えていたんだ……ドラマを通して接する当事者の哀しみに胸をかき乱されながら、しかしまた少し違う感慨――義伯父さんたちが心の底に沈殿させてきた想いにようやく台湾社会が追いついた――を抱きながら観た。「大東亜戦争」末期、軍人・軍属として動員された台湾人は約21万人、うち約3万人が戦没したほか多くの負傷者もあるが、台湾社会でもあまり語られて来なかった史実である。

「日本軍人」のための同化政策

開戦当初は連戦連勝で次々と東南アジア地域を占領していった大日本帝国は、欧米の捕虜を多く獲得し、植民地台湾でも、「志願兵」ほか軍夫や捕虜監視を担う軍属を集めて、南方各地に派遣するようになった。