〈移行期正義(Transitional Justice)〉……過去に大きな不正や人権侵害があった社会が、真実を追求して責任の所在を明確にすると共に、分断された社会の和解をめざし、より良い未来を築くために行なうプロセスのこと。

これまでの記事はこちら(連載:台湾・麗しの島〈ふぉるもさ〉だより)

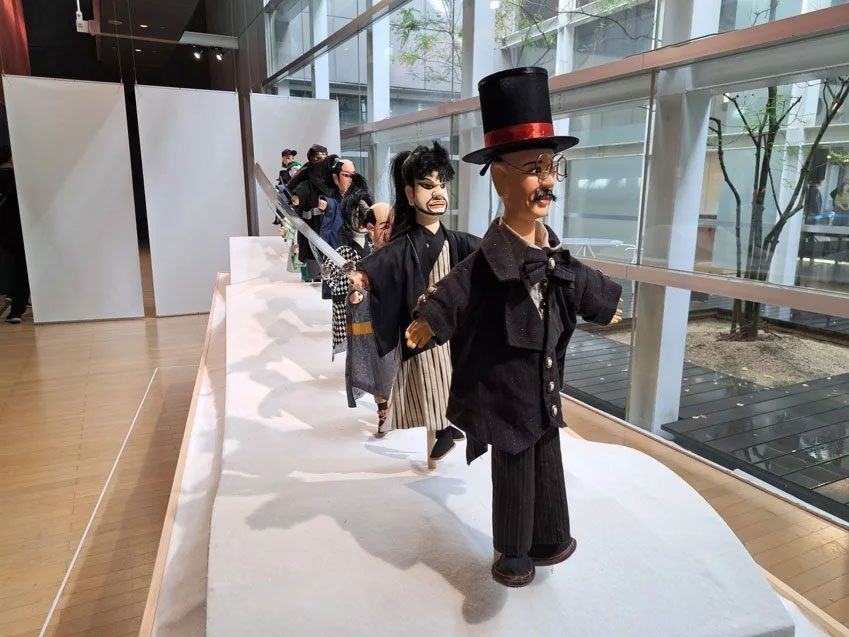

画家・陳澄波

「スペイン、オランダ、明鄭、清朝、日本、中華民国……これまで色んな国が台湾にやってきて、台湾を支配しました。今もなお、台湾は隣国からの圧力を受けて厳しい状況にあります。それを真面目に考えていたら、台湾人は絶望して海に身を投げたくなってしまうでしょう。だから、私はこう考えることにしたんです。黒潮と北回帰線と季節風、この3つの条件で出来た豊かで美しい台湾を訪れた誰もがこの島を大好きになり、ずっとそこにいたいと願うようになってしまうほどに、この島は素敵なのだと」

今年6月、東京日本橋の「誠品書店」で行なわれたトークイベントに登壇した陳立栢(ちんりっぱく)さんの言葉である。これは2月28日に日本で出版された小説『陳澄波を探して 消された台湾画家の謎』(柯宗明著、栖来ひかり訳、岩波書店)の出版記念イベントで、わたしも訳者として登壇した。

『陳澄波を探して』は、台湾の激動の時代を生きた実在の画家・陳澄波の人生を題材に、作品に込められた思い、そして日本の植民地下で台湾人が抱いた国家や民族アイデンティティの矛盾や葛藤を、ミステリー仕立てのエンタテインメントとして描いた台湾の小説『陳澄波密碼』の日本語版である。陳立栢さんは、その陳澄波の実の孫にあたるが、トークのタイトルはどこかユーモラスな 〝95%日本人の、私のお祖父さん〟というものだ。なぜそんなタイトルなのかといえば、52歳で亡くなった陳澄波がその生涯の実に50年間を「日本人」という身分で過ごしたことに拠る。立栢さんいわく、そのタイトルならば日本の観客も同じ「日本人」としての共感と親近感をもって陳澄波のことを考えられるのではないか……そういわれてハッとした。そう、陳澄波とは確かに日本の歴史、つまり私たちも「じぶんごと」として考えるべき存在なのだ。