関連:【入管と国際法(下)】原告本人尋問──収容はどれほど人を傷つけるか(神田和則)

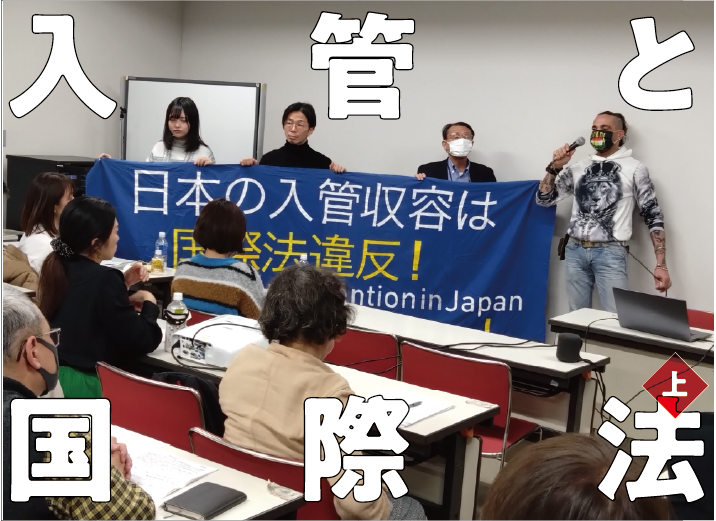

日本の入管収容制度と入管法は国際法に反している―1300日以上も入管施設に収容された二人の外国人男性が国を訴えている。提訴から2年10カ月、二人が東京地裁の法廷で証言する原告本人尋問が10月29日に迫る。裁判所により違法と判断されれば、日本政府による入管行政のあり方に大きな影響を及ぼす。何が問われているのか。「知られざる法廷」から報告する。

溺れる人に一瞬だけ空気を吸わせる

「いまから5年前の2019年6月、原告は牛久にある東日本入国管理センター(茨城県牛久市)にいました。二人とも、まる3年以上、いつ終わるかわからない無期限収容に苦しんでいました」

今年6月、第13回口頭弁論の法廷。本多智子裁判長ら3人の裁判官を前に、原告側の鈴木雅子弁護士が、これまでの主張と被告の国に対する反論を述べた。

「センターでは、絶望の中でハンガーストライキに身を投じる人が次々に出ました」「そうした中、大村入管(大村入国管理センター・長崎県大村市)でナイジェリア国籍の男性が餓死しました。収容された人々の間に、さらに怒りと恐怖が広がりました」

前方の画面には弁論の骨子が映し出され、傍聴席の約30人が静かに耳を傾ける。

「その後、入管は、ハンガーストライキをした人に仮放免を許可しはじめました。ところが、それまで仮放免は1、2カ月認められ、原則として延長されていたのが、約2週間しか認めず、出頭時に再び収容するという運用がなされました。(原告の)2人も、3年ぶりに、やっと念願の外に出られたと思ったら、再び無期限収容に戻されました」

鈴木弁護士の声に一段と力がこもったように感じられた。

「この運用は、『まるで水中で溺れている人に一瞬だけ空気を吸わせて、また水に沈ませるやり方』だと批判されました。けれども『原則収容主義』の考え方の下では、この非人道的なやり方も止められることはありませんでした」

「私たちがこの裁判で求めているのは、日本の入管収容制度、入管法自体が、(そして)その中で行なわれた原告2人に対する収容が、自由権規約に反すると明らかにすることです。恣意的な入管収容で苦しむ人をなくしたいというのが、原告の願いです」

なぜ長期の収容者は増えたのか

国際人権法の専門家である阿部浩己・明治学院大教授は、「この裁判の最大の特徴は、自由権規約という人権条約そのものを前面に出して、どう解釈し、適用するのかと、裁判所に判断を求めているところにある。国際人権訴訟の新しい時代を切り拓く訴えだ」と注目する。

裁判に至る経過を追ってみたい。原告は、退去強制令書が執行され入管施設に収容されたトルコ国籍クルド人のデニスさんと、イラン国籍のサファリさんだ。

訴状によると、デニスさんは2007年に来日、トルコ政府による少数民族クルド人への迫害を理由に4回、難民申請したが認められず、合計1384日、収容された。

サファリさんは1991年に来日、祖国で不当に自由を奪われるなど迫害を受けたとして3回、難民申請したが認められていない。収容は1357日に上った。

かつて入管当局は、非正規滞在となった外国人の拘束を一時的に解放する「仮放免」を弾力的に運用していた。しかし、2016年、東京五輪までに「わが国社会に不安を与える外国人を大幅に縮減する」と方針を転換した。原告の2人も、まさにこの年に収容されている。

2018年には「収容に耐え難い傷病者でない限り」収容を継続するとしたため、14年末に932人だった収容者(うち6カ月以上は290人)は、鈴木弁護士が弁論で言及した2019年6月末には1253人(679人)に増えていた。

将来が見えなくなった収容者は、抗議と絶望の思いでハンガーストライキを始めた。動きは各地に広がり、そして「餓死」が起きた。

「信じられないことが起きている」

入管当局は、それでも無期限収容の方針を改めなかった。代わりに、わずか2週間だけ仮放免して再び収容する対応に出た。これはかえって多くの人たちを苦しめた。デニスさんには2回、サファリさんには3回適用された。

長期の収容で、デニスさんは精神的な苦痛に耐えられなくなり、複数回、自殺未遂を図った。また体のあちこちに痛みや腫れの症状が出たほか、「2週間仮放免」の繰り返しで拘禁反応やストレス障害、抑うつ、感情のコントロール不能、幻聴などの診断を受けた。

私はサファリさんに3回目の「2週間仮放免」中の2020年1月、会っている。86キロあった体重は20キロ以上減り、頬がこけ、目に力がなかった。声を震わせながら日本語で訴えた言葉が取材メモに残る。

「信じられないことが(入管施設の)中で起きている。あの中は日本ではない」

「(収容されて)3年、(仮放免を)正式にお願いしたがダメ。最後はハンストしかなかった。ハンストしている人は固まって(部屋に)入れられて、ぐたーっとしている。体を壊してまで、そこまでやっても俺たちの痛みは分かってもらえない。……人生の半分以上は日本。日本人の友人もたくさん。親も亡くなり、自分の国には帰るところもない。私は犯罪者ではない。真面目に生きてきた」

この時、サファリさんの脳裏には再収容の恐怖が焼きついて離れず、食べても吐いてしまい、ビタミン剤とコーンスープ、柔らかいパンでしのいでいた。手にした診断書には「うつ病」とあり、「繰り返す収容によるストレスが、症状の圧迫に影響している可能性が高いと考える」と書かれていた。

原告側の駒井知会弁護士は「2週間が過ぎた最後の日、(サファリさんは)ぶるぶる震えながら東京入管に出頭した」と証言する。サファリさんは後に「人生で一番みじめだと思った。あれは経験しないと分からない」と私に語った。

国連人権理事会作業部会に「個人通報」

2019年10月、2人は国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会に「個人通報」を申し立てた。極めて長期の収容に加えて、2週間だけ仮放免されて再び収容が繰り返されていると訴えた。

2020年8月、作業部会は「意見」をまとめ「2人に対する身体の自由のはく奪は、世界人権宣言、自由権規約に違反した恣意的なもの」と結論づけた。

「意見」では「司法の承認や審査なしに収容が繰り返されている」「理由も、期間も告げられていない。収容は必要性を個別に評価したうえでの例外的な最終手段でなければならないが、2人に対する評価はなされていない」と批判、「事実上、入管法は無期限収容を許すもの」とした。

そのうえで、日本が自由権規約の下で負う義務を果たすために「入管法を見直すよう政府に要請する」と指摘した。

しかし、「日本政府は、この意見書に抗議し、非を認めようとしませんでした」(鈴木弁護士の弁論より)。

2人は、2022年1月、裁判を起こした。

入管収容は「恣意的」と言えるか

裁判では、「日本の入管制度・入管法が自由権規約に反して違法か」、「2人の原告に対する個別の収容が同規約に反して違法か」、「違法の場合、国は賠償責任を負うか」の3点が争点となっている。

以下、最初の二つの争点に絞って、これまでの原告側と国側の主張を比較する。裁判に提出された書面の言い回しは難解な法律用語も多いので、私なりの表現も加えている。

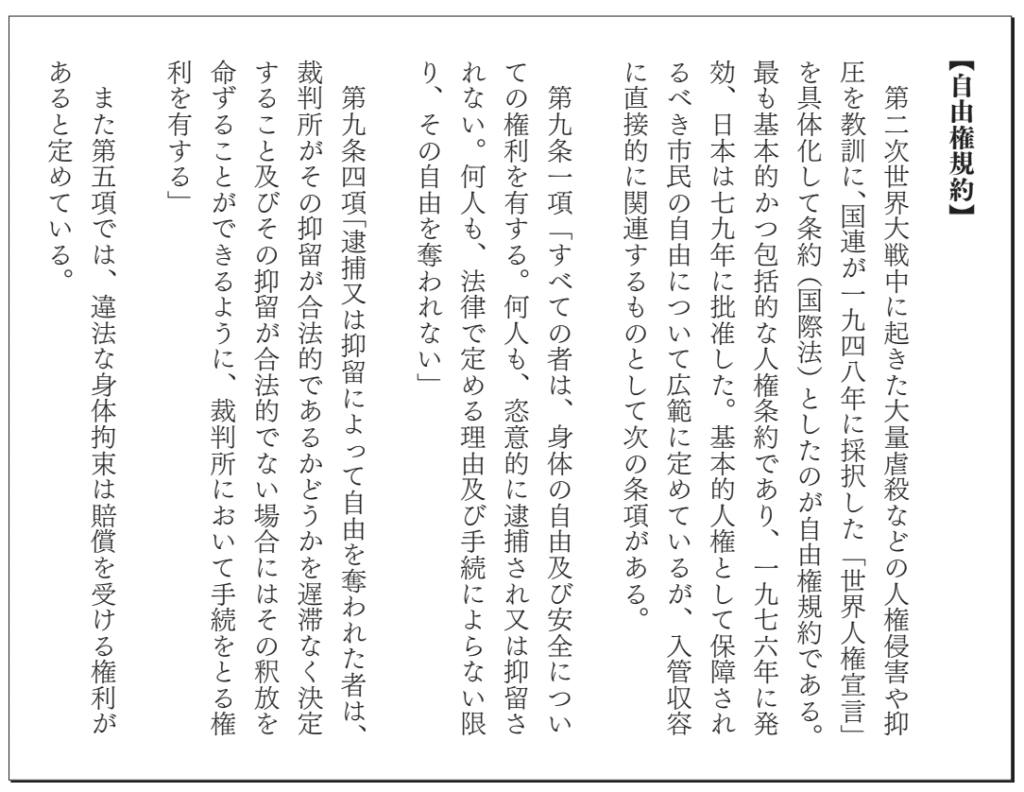

日本政府は自由権規約を1979年に批准した。条約の批准には国会の承認が必要で、公布された条約は国内法としての効力を持つ。憲法98条は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と定める。

では第一の争点「日本の入管制度・入管法が自由権規約に反して違法か」について、どう主張されているか。

自由権規約は「恣意的」な拘禁(収容)を禁じている(9条1項)から、まず入管当局による収容が「恣意的」と言えるかどうかを考えなければならない。

原告側は次のように主張する。

・自由権規約委員会の「一般的意見」などは、「恣意的」とは「合理性、必要性、比例性という要件を満たさない収容」「定期的な審査のない無期限の収容」としている。

・日本の入管当局による収容は「原則収容主義」にもとづいている。(個々のケースを検討せず)「原則として収容する」ということであり、無目的の収容で合理性、必要性が認められない。また目的を達成する手段として、身体の自由という重大な人権を制限することが見合っている(比例している)とも言えない。

・入管当局は「出してやってもよいと考える時だけ出せばよい」として身体の自由という人権を奪ってきた。

・二人の原告は、国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会に通報した。同作業部会も日本の入管法による収容制度そのものが自由権規約に違反するという「意見」を出した。

・したがって、入管当局による収容は「恣意的」である。

一方、国側は次のように反論する。

・入管収容の目的は、送還のための身柄の確保、在留活動の禁止にある。

・自由権規約は「法に定める理由や手続きによらない自由のはく奪を禁じている」と解釈されるが、退去強制手続きによる収容は、国内秩序の維持という高度の公益性があり、入管法に定められた理由、手続きによる身柄拘束の手段である。

・一定の条件の下で身柄の解放を認める仮放免制度など例外措置も設けており、実際に運用している。

・自由権規約委員会の「一般的意見」は、自由権規約の解釈、実施の参考にとどまるものであり、締約国に法的に義務付けているものではない。法的拘束力を持たない。

・国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会の「意見」も、何ら法的拘束力を有するものではない。

・入管法の規定と実際の運用に照らせば、「原則収容主義」にもとづく収容が合理性を欠いた「恣意的」なものと言うことはできない。

つまり、国側は入管法という法律にしたがって収容をしているので問題はないし、作業部会の意見などにしたがう義務はないという。原告側はこれに反論している。

・国側は「国内法で手続きを定めているので恣意的な拘禁には当たらない」とするが、そうなると自由権規約の条文を各国政府が好き勝手に解釈してよいことになる。

・原告側が提出した国際法の専門家の意見書は「日本は条約についての解釈方法を定めたウィーン条約法条約に加入しており、ほしいままに解釈するのは許されない」としている。同条約に定められた方法で自由権規約を解釈すれば、入管法が違反していることは明らか。

これに加えて、自由権規約が裁判所による「司法審査」を求めていること(9条4項)について、原告側は「定期的な司法審査がなく、無期限に収容されている」などと主張。国側は「自由権規約は、身体拘束にあたって必ず事前に裁判所が関与すべきとは明示して義務付けていない」「不服があれば行政訴訟も起こせる」などと反論した。

原告二人の個別の収容は違法か

それでは、第二の争点についてはどうか。ここでは、個別事例としての二人に対する収容が自由権規約に反して違法かどうかが争点となっている。

原告側は、収容の「合理性」については、収容の目的が正当な場合のみ合理性があると言えるが、そもそも入管法は収容の目的が明確に定義されていないため、目的のない収容に合理性が認められるはずはないと主張している。

次に、収容の「必要性」について。デニスさんには日本国籍の妻がおり、仮放免の身元保証人となっており、同居もしている。逃亡の恐れはなく、収容の必要性はない。また、デニスさんは身体の不調を訴え、自殺未遂を繰り返すなど、継続的な治療が必要となっており、逃亡できる状態ではなかった。

サファリさんは5年半にわたって仮放免の延長許可の際に真面目に出頭するなど、逃亡の恐れはまったくなかった。

最後に、「比例性」については、デニスさんは自殺を意図した自傷行為を繰り返すなど拘禁反応を示しており、健康状態が悪化していたことに加え、夫婦が一緒に生活することを妨げてまで収容する理由はない。

サファリさんについては、入管当局に出頭の都度うつ病などの診断書を提示しており、より制限の少ない手段で足りたはずだ。

これに対して国側は次のように反論する。

・過去の仮放免時の状況や収容中の言動などから、逃亡の恐れがないとは言えない。

・収容施設では適切な診療体制が整備され、二人についても症状に応じた適切な医療措置がなされていた。

・入管法は、収容によって移動の自由が制限され、一定程度の精神的苦痛などの不利益が生ずることを当然に予定、許容している。原告が主張する事情は、退去強制令書の執行による収容に通常付随して起きる不利益を述べるに過ぎず、行政目的の達成の必要性を犠牲にしてまで救済しなければならないとは認められない。

・収容期間の長短は、収容自体の当否に直ちに結びつくものではない。

自由権規約の解釈を避けつづける国側

このやりとりについて、先述の国際人権法の専門家である阿部浩己・明治学院大教授はどう見るのか。

まず阿部教授は、「人権条約は基本的に身体の自由が原則なので、制約するならばそれだけの理由が必要になる。合理性、必要性、比例性の三つの要件、つまり何のために、なぜそれだけの期間、拘束しなければならないのかを満たした場合に限り、かつ、司法審査を受けたうえで拘束が許される。それが人権条約の考え方だ」と強調した。

そのうえで、「原告側は人権条約を前面に出して、日本も条約を批准して守ると約束している以上、きちんと合理性、必要性、比例性の要件をチェックし、裁判所の遅滞のない審査の機会を設けたうえでないと収容できないのではないかと問いかけているのだが、国はすれ違いの議論に終始しており、答えない。非常に不誠実な応答だ。日本が人権条約に拘束されていて法的な義務を負っていることを認識していないふりをしているような反論になっている」と厳しい見方を示した。

原告側が裁判で提出した準備書面からも一部要約して紹介する。訴訟経過や(国側の)訴訟態度からすると、前提となる自由権規約の解釈、すなわち恣意的拘禁の基準に関する議論を国側は一貫して避け、最初から原告が入管の意図に沿わない行動をしたり、態度が好ましくなかったりという個別の事情、印象に関してのみ論じることを意図してきた―と批判している。

私も法廷を毎回、傍聴してきたが、同様に感じる。原告側が大局的な見地から「入管法自体が国際法である自由権規約に違反している」と主張しているのに、国側は「入管法という法律の手続きにもとづいて収容しているのだから違反ではない」としつつ、より細かな主張に傾斜させている。

たとえば、国側は、デニスさんの収容中の素行が悪いとして収容の必要性の一つに挙げるが、逆にデニスさんは入管職員から暴行を受けたと裁判に訴え、東京地裁、東京高裁とも入管側の制圧行為の一部について違法と認める判決がすでに出ている。

サファリさんについても、「(就労を禁じる)仮放免中に中古車販売店に住み込み、接客等の業務に従事していたことが判明」と言うが、原告側によると実情はまったく異なる。

当時、宿泊場所に困っていたサファリさんは、知り合いの厚意でタイヤなどを販売する店舗に泊めてもらっており、そのことは入管にも報告していた。入管職員からは「置いてもらっているのだから手伝ってもいいけど、給料をもらってはいけない」と指導され、それを忠実に守っていた。経営者が留守の時に客が来て商品の購入を望んだ場合は「売るのは社長がいないからダメです」と応じていたという。たしかに、私の知るサファリさんは、そういう実直な人だ。

9月半ば、二人に会った。デニスさんは体調が悪く、あまり話せなかったが、サファリさんは「何があったのか、事実を話すだけ。一度きりの人生を大切にしたいから」と語った。

世界の中の司法の役割

治療を求める被収容者の訴えに耳を貸さないまま死に至らしめたウィシュマさん事件に象徴されるように、近年、日本の入管当局による数々の人権侵害は国の内外で大きな問題となってきた。

無期限長期収容、ハンスト、餓死、2週間仮放免―こうした非人道的とさえ言える人権侵害が問題とされ、批判されると、政府・出入国在留管理庁は入管法を改定する動きを加速させた。

「国に帰りたくても帰れない」非正規滞在の人たちを「送還忌避者」と呼び、彼らが「難民認定申請中は強制送還できない」という入管法の規定を「悪用」「乱用」しているとして法の改定案を国会に提出した。強い反対を受けていったん廃案になったものの、2023年6月、与党などが強引に採決に持ち込んで成立、これによって3回以上の難民申請者について、強制送還が可能となった。

しかし、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は2021年、「難民を迫害の危険がある国に送り返してはならない」という難民条約などの国際原則に反するとして「重大な懸念」を表明していた。当然といえば当然のことだろう。だが、日本政府はこうした国際社会の懸念を無視して、法改定を強行した。

デニスさんとサファリさんの裁判は、こうした日本政府の姿勢を根底から問い直そうとしている。基本的人権はどこにあっても普遍的に保障されるべきだという自由権規約、すなわち国際法という観点から、日本の入管法・入管政策の違法性が今回の法廷で浮かび上がるとすれば、その影響は大きい。

阿部教授は次のように述べる。

「人権条約にもとづく裁判は、一つの国にとどまらず他の国にも影響を与える。日本の裁判所の判決であってもグローバルなスタンダードを担う“国際裁判所〟の側面がある。裁判官は、ぜひストレートに人権条約と向き合い、世界の中の司法としての役割を少しでも果たしてもらいたい。それは、国際的な人権保障に貢献する大切な一歩となるはずだ」 (【入管と国際法(下)】原告本人尋問──収容はどれほど人を傷つけるかに続く。)