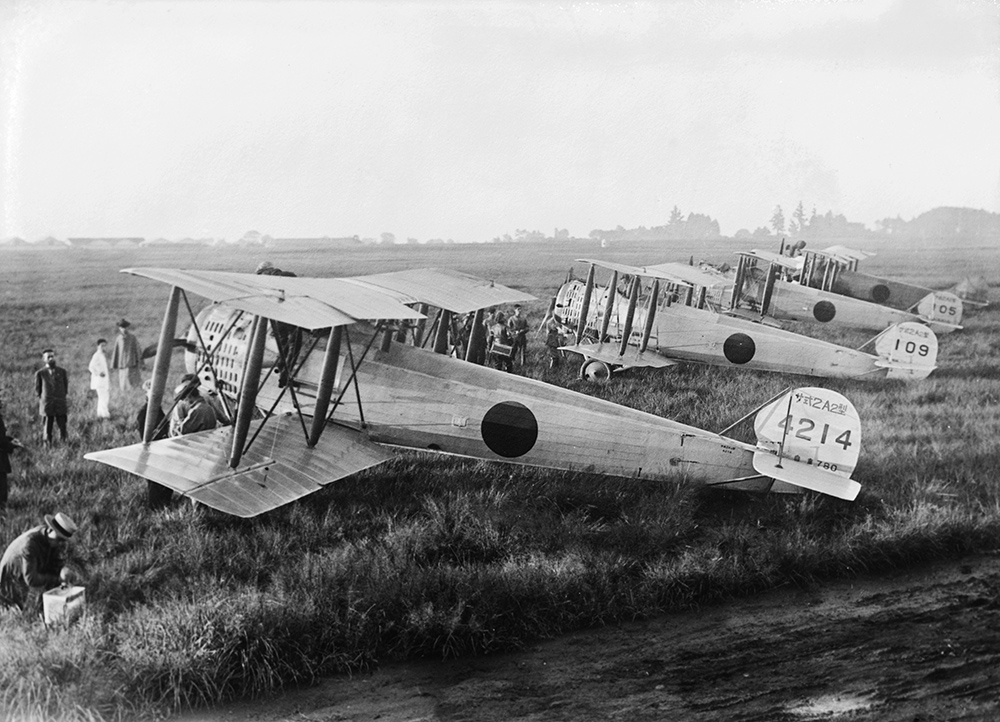

防衛産業が好景気に沸いている。岸田文雄政権が2022年12月に閣議決定した「敵基地攻撃能力の保有」「防衛費の対GDP比2%」を受けて、防衛省からの発注が殺到している。

閣議決定の次年度、2023年度の契約額をみると、受注額の多い順に三菱重工業が1兆6803億円(対前年度比4.6倍)、川崎重工業が3886億円(同2.3倍)、NECが2954億円(同3.1倍)、三菱電機が2685億円(同3.6倍)、富士通が2096億円(同3.2倍)となった。

岸田政権は2027年度まで5年間の防衛費をその前5年間の1.6倍の43兆円としたが、1位から5位までの契約額はこの伸び率をはるかに上回った。しかも防衛省は2023年度から利益率を8%から15%に増やしたから、各社とも利益はさらに増えている。業界最大手の三菱重工の株価は閣議決定直後からの3年間で約4倍も上昇した。

ミサイル配備

同社の稼ぎ頭は、敵基地攻撃に使えるミサイル4種だ。防衛省は長い射程のミサイルについて「自衛隊員の安全を確保しつつ、わが国への攻撃を効果的に阻止する」というが、本当か。中国は日本を射程に収めるミサイルを多数保有しており、日本のミサイル配備が抑止力として効果的に機能するとは思えない。

それでも対中国を意識したミサイル配備が急速に進む。例えば、宮古島、石垣島など南西諸島の基地への配備が見込まれる12式地対艦誘導弾能力向上型は、発射すれば中国まで届く。離島防衛を名分にした島嶼防衛用高速滑空弾の能力向上型は射程2000〜3000kmとされるが、日本列島は東西、南北それぞれ約3000kmにとどまる。南西諸島にいる敵を北海道から狙う想定などあるはずがなく、敵基地攻撃に特化した兵器とわかる。

防衛省は長射程ミサイルを、敵の脅威圏外から対処できる「スタンド・オフ防衛能力」の中心と位置づける。防御が専門だった自衛隊に攻撃の役割が新たに与えられたのを受けて、欠落した攻撃機能の拡充を急ぐ必要があるというのだ。

防衛費は2023年度約6兆8000億円、24年度約7兆9000億円、25年度約8兆7000億円と増えつづけ、対GDP比2%を閣議決定する前の22年度と比べて3年間で3兆3000億円も増えた。その多くがミサイルの開発と量産に充てられている。

これら長射程ミサイルは「自衛のための必要最小限を超えて、他国に脅威を与えるような強力な軍事力を保持しない」(令和6年版防衛白書)との政府見解と矛盾しないだろうか。他国に脅威を与える兵器でもうける「死の商人」が育ちつつあることは、平和国家の象徴として禁止されていた武器輸出が解禁されたのをみても明らかだろう。