昨年5月15日、東京大学が「授業料値上げ検討中」だというリーク報道があった。これを受けて多くの問題指摘と根強い反対が学生・教職員から行なわれ、7月3日、「一時見送り」と報道された。

しかし、東大の執行部は9月10日、2025年度より、学生1人当たり授業料53万5800円から64万2960円へと、年約11万円を値上げする案を発表した。

そして、そのわずか2週間後、この値上げ案が決定した。

学生と向き合わない大学執行部

学生らが直接、執行部に意見表明できたのは、昨年6月21日の抑圧的なオンラインの「総長対話」のみで、その夜、総長側の学生軽視の態度に対して100名以上の学生が自然発生的に集まって安田講堂前で抗議の声をあげた。だが、そこに警察隊が約30名導入され、学生が排除されるという事件も起こった。学生らが要望しつづけたオープンな学生代表らによる総長交渉はついに行なわれなかった。

そして学生がキャンパスに不在の夏休みに突然、一部メディアと学務システム上に値上げ案の発表があり、学生らは「騙し討ち」と批判した。

当初から執行部へ、学生との対話実施と政府への働きかけの協力を呼びかけていた「学費値上げ反対緊急アクション」も、即座に抗議声明を発表し、9月17日の教育研究評議会に合わせ、相原理事・副学長と評議会に反対署名を提出した。2万7500名超(現在3万3000名超)賛同のオンライン署名には、全国の大学教職員からも100名近く賛同意見表明が寄せられた。その場で話し合いを行ない「健全な合意形成プロセスと決定の延期」を要請した。

また、9月18日の経営協議会と同時に「安田講堂前学費値上げ阻止集会」が開かれ、授業料の値上げ延期を相原理事・副学長に要求した。同様に、教養学部学生自治会や他学部からも反対の声が届けられ、翌日19日の役員会で報告されるも、原案のまま決議された。

検討は3年前から

学費値上げは決定されてしまったとはいえ、執行部側の初案になかった博士課程の値上げ留保、修士課程年次進行、学生に関わりのある事柄を一緒に考える仕組みの構築などを方針に入れ込んだことは、学生の運動の成果だった。根強い反対の中で、地方出身学生への打撃や制度利用の負担の重さの訴えなど、不十分ではあるものの配慮として反映されている部分もあった。

学生は無力ではなく、声をあげ、そして方針決定に参画できれば、教育学修環境をより改善できる力になるのだ。

しかし、東大のすべての学生とほとんどの教職員は、5月15日に初めて、授業料値上げ検討の事実を知った。相原理事・副学長は、9月17日「3年前から授業料値上げは選択肢として内々に検討」していた、と発言した。つまり全学に関わる重要検討事項を長期にわたって学生らに周知せず、しかも去年5月の時点では、6月下旬の役員会で決定し、7月12日に入学者選抜要項で正式な発表を行なうというあり得ないスケジュールだったのだ。

学生の運営参画の機会を奪いつづけている閉鎖的な検討プロセスに対し、学生らから「丁寧な議論には程遠く、値上げありき」「『待ったなし』は一方的な負担押し付け」と怒りと不信と失望の声が噴出した。執行部による情報開示も不十分なうえ、出身地、ルーツ、貧困、ジェンダー、セクシュアリティ、病気など、あらゆるマイノリティ性と学生の置かれた状況に無理解だったため、そもそもの値上げの妥当性も強く批判されてきた。

今回の値上げ強行は、すべての人に教育を受ける権利を保障する国立大の使命を損なったと言える。

声を消させない

あげられた声をかき消させないために、全構成員自治の再建と政策の見直しが必要だ。9月25日、「学費値上げ反対緊急アクション」は東大執行部に強く抗議し、決定撤回を要求した。同時に、決定を許した制度に欠陥があるとして、大学構成員に全構成員自治達成に向けた運動を呼びかけた。現在、学生の切実な声を大学運営に反映させるため、法学部、文学部、教養学部後期課程・総合文化研究科、大学院表象文化論コース、工学部で、学生自治会の再建が進んでいる。全国の大学教職員などからも「大学自治の再建が若い力から始まった」と応援の声があがっている。

市民にも、政府の高等教育政策を問い直す議論への参加を強く呼びかけた。「高等教育は未来への投資、社会の発展の基盤。政府は全ての学問を志す人々の高等教育アクセスを保障し、国立大の果たすべき役割を守るため、運営費交付金の増額を積極的に検討すべき」と声明を出した。

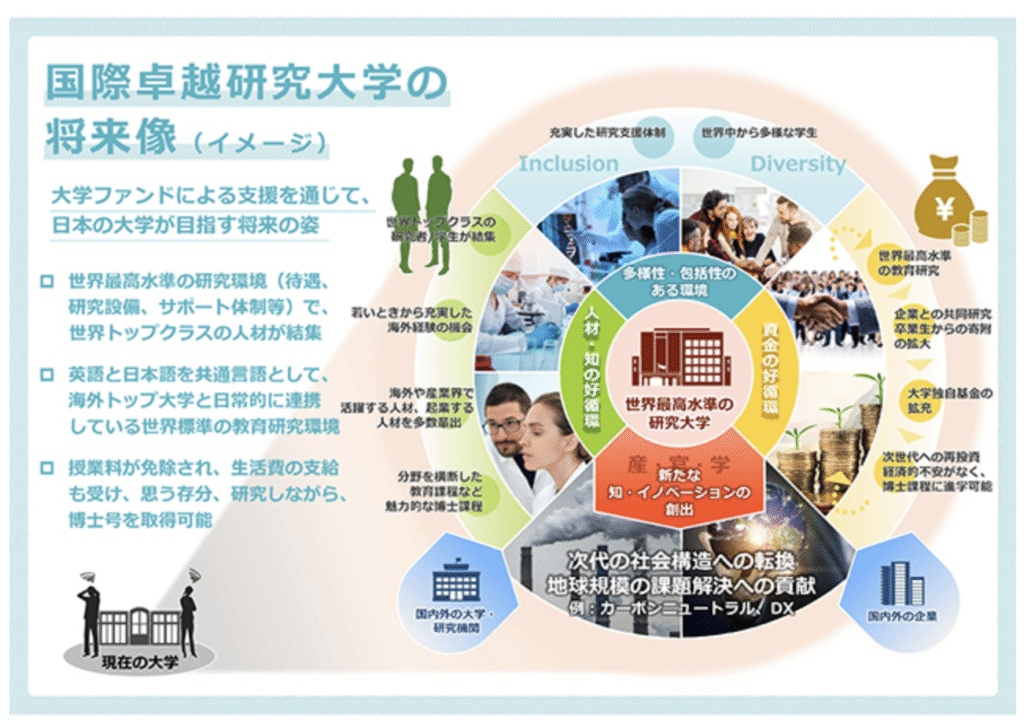

日本政府は「高等教育漸次無償化」の義務を負う。しかし2004年の国立大学法人化以降、運営費交付金は減少傾向にある。2024年度は合計1兆784億円となり、20年前から1600億円余り、率にして13%も減少している。問題の背景は、政府が「選択と集中」という競争政策を導入してきたことだ。

さらに、国立大を中心に、トップダウン体制が強化されてきた。政府は、国際卓越研究大学制度の関連法を2022年5月に成立させたが、大学内の反発により応募しない大学が続出し、2023年の国立大学法人法改正(10月1日施行)を行なった。これにより「運営方針会議」が学長を監督する体制となったが、委員の任命には文部科学相の承認が必要なため、政府の介入が強まることへの反発が相次いだ。このように、学生と教職員、経営判断を行なう少数者を分離させ、学生や教職員の意見を無視できる制度が完成させられつつある。政府の主導で産業界のために大学のリソースを使う傾向が強化される中で起こった授業料値上げ強行だった。

学生の声が世論を動かした

昨年6月14日、「学費値上げ反対緊急アクション」が衆議院第二会館にて主催し、東大と広島大の学生当事者が発言した院内集会の背景には、学内世論の醸成と、世間の注目も集まってきたことがあった。「教養学部学生自治会」の全学一斉アンケート(000名以上回答)では「授業料値上げは学生や家族に深刻な負担で、経済的困窮者が高等教育から疎外され、東大が値上げすれば他大学も追随する」などと9割以上が反対、6月6日の全学緊急集会(400名以上参加)では満場一致で値上げ案撤回を決議した。

東大だけでなく地方国立大にも波及する危機感は国会議員に伝わり、超党派7党から党首級3名を組む9名以上の国会議員が参加し、「①運営費交付金増額」「②授業料免除拡充」「③物価高などに伴う負担増に対する予算措置」に関する要望書を文科省に提出した。同日、「教養学部学生自治会」と「駒場プロジェクト」が行なった文科省記者会見をはじめ、6月8日開始のオンライン署名(開始6日目に万名を大きく超えた)なども後押しをして世論が動いた。一連の流れは多くの注目を集めた。

自民党総裁選(9月1日告示)および立憲民主党代表選(9月7日告示)に合わせ、各候補宛に「東京大学を含む国立大学の値上げに関するアンケート」を送付し、一部の国会議員を除いて立憲から回答を得た(自民党は一律にアンケートに回答しない方針)。そして、教育費負担軽減は衆院選の争点になった。衆議院選挙(10月7日投開票)に合わせ、各政党宛に学費値上げに関するアンケートを行ない、公明党と参政党以外からは回答を得た。

だが懸念していたとおり、東大に追随する形で地方の国公立大や私立大が相次いで授業料値上げの動きを見せ、今後も波及していくことが予想され、この動きに危機感を強めた全国の大学生たちが各地で声をあげはじめた。

2月院内集会

現在、全国の学生は連帯し、値上げ阻止・値下げ要求・奨学金拡充の意思表示と行動を行なっている。

今年2月13日、衆議院第二議員会館で一堂に会し「教育予算で補填すれば、各大学は値上げする必要はなくなる」と声をあげた。院内集会には250名以上が参加し、15大学以上から18名の学生が発言した。また「学費値上げ反対全国学生ネットワーク」主催の「全国からの声を届けよう! 院内集会同時スタンディング」に延べ100名近くの学生が参加した。

このきっかけは、通常国会の予算審議中、院内集会や要請書提出を行なおうと「学費値上げ反対緊急アクション」が準備を行なっていたところ、「学費値上げに反対する中大生の会」から、1月20日頃、協力提案があったことだ。「より影響力を拡大させるために」と2024年度に学費値上げ反対運動を行なった広島大、大阪大、熊本大、武蔵野美術大も参画してもらった。そしてこの6大学の学生中心に、全国へ要請書連名と院内集会参加を呼びかけ、SNSや個々のつながりによって他大学の学生も続々と集まった。DiscordというSNSを介し、30高等教育機関以上から100名以上の学生・院生・博士課程などの学生らが、要請書の検討に参加した。何度も検討を重ね、当事者の視点から血の滲むような想いをしながら、11回にわたる改稿の末、各政党、財務省・文科省・総務省への要請書を、4項目を軸に書き上げた。

1.近年行われた/来年度行われる学費値上げ撤回のため145.2億円を緊急措置してください。

2.大学等の学費をまず10万円引き下げるために3216.2億円を措置してください。

3.少なくとも世帯年収650万円まで無条件に受け取れる給付型奨学金を拡充してください。

4.上記項目は、国立大学法人運営費交付金、私立大学等経常費補助金、地方公共団体への国庫支出金等、大学等の基盤的経費に資する国からの支援金の増額により実現してください。

要請書公開から約2週間で、95の大学、20の大学院、1の高等専門学校、合計116(現在121)の高等教育機関の学生、約400の学生個人、17の学生団体が連名した。当日、超党派5党以上、26名以上の国会議員ら、そして3省の担当者に直接手交した。

この院内集会であがった悲痛な声を抜粋する。

「学費値上げが行なわれ、『家庭状況が苦しく、毎日のバイトで身体を壊し、授業料納付の時期が来るたびに不安』との声。学費値上げ後の生活実態調査でも経済的不安から誰かに相談した人の割合が20%増加した」(一橋大)

「大学進学時に奨学金を借り、大学院進学を考えた際も奨学金の借り入れが必要で、将来の返済負担を考えて進学を断念した」(東京大)

「国立大の学費53万円は決して安くない。熊大生の約3割が奨学金を借りている。いま苦しんでいる学生がほったらかしにされ、全国規模でさらに学費が上がれば、大学進学そのものを諦めることになる」(熊本大)

「学費値上げが地方国立大にまで波及し強い危機感。地域に根差した大学として経済的な事情を抱える人の受け皿で多様な人の学ぶ権利を守る上で重要だ」(広島大)

「生活がギリギリという学生は多い。これ以上、学生を苦しめないで。日本の全大学生の約8割が私大学生。学生の学ぶ権利を保障する上で私大も国立大もどちらも値下げしていくことが必要だ」(中央大)

「すでに高額な学費は段階的な値上げの途中で、3年後には年間160万円近くに。学生はアルバイトや奨学金に振り回され、経済苦から失意のうちに大学を去っている」(国際基督教大)

「修士・博士課程に在籍する人の多くが切迫した状況。貸与型の奨学金を借り、博士課程進学も研究資金獲得の見通しがなければ叶わなかった。研究資金への応募も家族の助力など経済的負担を軽減できた人のみが注力でき、資質や能力の差ではなく環境的な差が大きい」(お茶の水大)

「留学生のみに、就学環境整備費の名目で年間36万3000円、4年間で145万2000円増額され、年間学費は230万円近くに。ヒアリングや意見交換を行なわずに突然公示。その後、学内外から多くの反対の声が上がったが、大学側は見直さなかった」(武蔵野美術大)

「2024年9月、支援区分が対象外に引き下げられ、給付型奨学金を受け取れなくなった。姉が前年度に就職し両親の扶養から外れたからだ。授業料減免と給付型奨学金の対象が完全に一致していて、授業料免除も受けられない。私立大に通う弟も支援対象外に。両親に2人分の授業料を支払う能力はなく姉も奨学金を頼っていた。週6回働き日雇いバイトを転々とし授業を休みがちに。成績は下がり今学期では10単位も落とした。金銭面だけでなく身体や精神面でも追い詰められた」(東京大)

「認知リソースが限られた困窮学生に、多大な手続きコストを払わせる現行の奨学支援制度は到底、困窮学生を救うという理念に叶うものではない」(大阪大)

「難病を発症し留年した。その分学費もかかり、留年した学生に奨学金は厳しく、成績要件も申請を妨げる。多くの奨学金の『健康な方』という条件は疾患を持つ学生を排除する。病気があるという理由で教育の機会が奪われるのは不公平だ」(東京大)

「声なき声」を無視するな

こうした声を、国会要請行動を通じて可視化し、国政に働きかけた。経済的理由や奨学金制度の欠陥、ルーツやマイノリティ性によって、未来を奪われてきた学生たちの「声なき声」を広げ、政策決定の場に届けるため、ZINE制作クラウドファンディングを行なっている。今後、地平社から学生寄稿をメインとする書籍の刊行も検討中だ。

3月4日の千葉県船橋市議会、3月13日と27日の参議院文教科学委員会および14日の参議院予算委員会で、学費値上げ問題と学生たちの声が取り上げられた。

今後は、お互いに窮地に立たされている大学と学生が連携して院内集会を実施したり、省庁交渉を行なったり、参議院選挙同時全国行動を行なったりしていきたい。学費値上げの波は差し迫った問題であり、まさにこの今、困窮している人がいることを忘れてはいけない。