床波海岸(山口県宇部市)は、山口宇部空港から車で20分ほどの場所にある。

観光地と呼べる土地ではないが、鏡面を張ったように穏やかな周防灘(すおうなだ)は、周囲の自然と溶け込んで素朴な表情を見せる。

「船が床の上をすべるように見えるほど波が静かな海だから」。地元の漁業関係者は地名の由来をこのように説明する。だが、同所を初めて訪れた人ならば、そんな長閑な風景の中に妙な“違和感”を覚えることになるだろう。

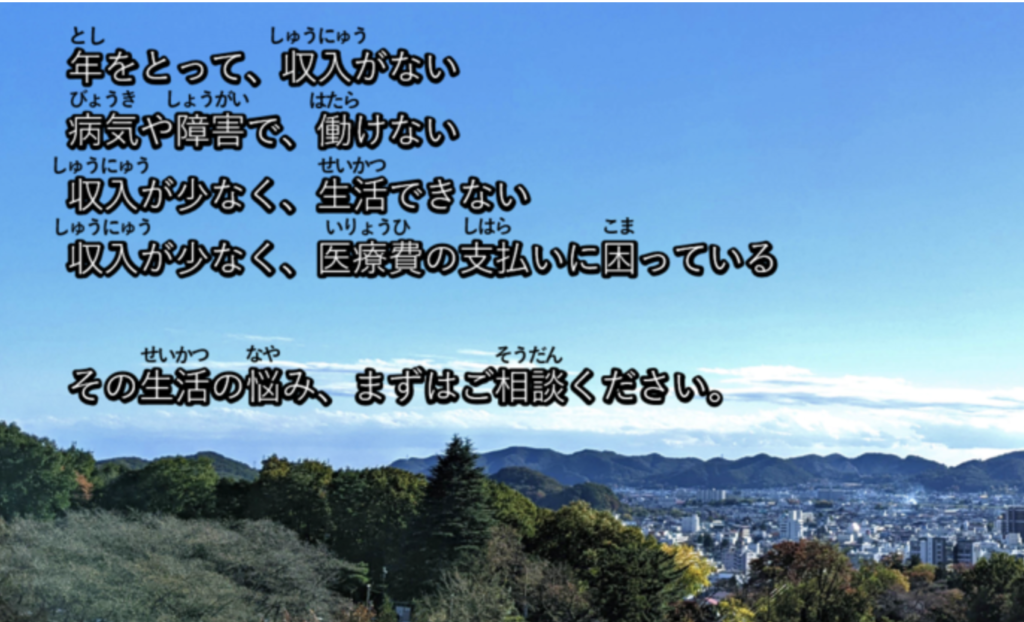

海岸通りに設置された防潮堤を乗り越え、砂浜に立つ。沖合に目をやると、海面から2本の円筒が突き出ている。海中に無理やり土管を埋め込んだかのような不自然な光景を見ていると、なにか落ち着かない気持ちになるはずだ。私もそうだった。

そこにあってはならないものを目にしたときの不安感に襲われた。床波という名がつけられるほど穏やかな海に、まるで似つかわしくないコンクリート構造物が屹立しているのだ。どこか痛々しい。心が波立つ。ザワザワと何かが騒ぐ。

かつて――この場所に、海の底に、炭鉱があった。

1914年に開坑し、最盛期には1000人を超える労働者が働き、年間15万トンの石炭を産出した、長生海底炭鉱だ。

海底から伸びる2本の円筒は、炭坑内の換気用に設けられた排気筒だ。地元の人はこれを「ピーヤ」と呼んでいる。そこに炭鉱があったことを伝える、いまではただひとつの遺構だ。

手前のピーヤは浜辺から約50メートル、沖のピーヤは約200メートル。この2本が一直線に並んでいる。

この不自然な光景ゆえに、ネット上では「不気味」「不吉」といった書き込みも散見される。幽霊が出るのだと無責任な書き込みもあった。〝肝試しスポット〟であるかのように同所を紹介する記事もある。

しかし、海の底に沈んでいるのは、けっして幽霊などではない。海底に閉じ込められているのは、地上に出ることのできなかった者たちの恐怖と苦痛、悲しみ、そして人骨である。

日本人坑夫も避ける危険な“朝鮮炭鉱”

長生炭鉱で大惨事が発生したのは1942年2月3日。日米開戦から2カ月後のことだ。沖合の坑道で落盤が発生し、海水が一気に流れ込んだ。逃げ場所はない。炭鉱労働者は瞬時にして真冬の冷たい海に飲み込まれた。

当時、新聞はこの事故を次のように報じている。

〈三日朝九時半ごろ宇部市西岐波村長生炭鉱に海底陥没のため斜坑々口から約一千メートルの箇所より浸水し、入坑中の三百余名坑夫中午後五時までに判明した生死不明者は百八十一名である〉

(『読売新聞』1942年2月4日)

〈三日午前九時半ごろ山口県吉敷郡長生炭鉱において坑内の土砂決潰による浸水事故発生、県から山本保安課長以下急行目下入坑者の救出、排水作業など応急措置を講じつゝあり入坑者の大半は救ひだされたが、なほ残留者若干名の生死は不明で原因、被害状況等取調中〉(『朝日新聞』同)

(『朝日新聞』同)

他紙もほぼ同じような内容で、事故の発生と犠牲者数だけが報じられたに過ぎない。記事では181名とあるが、実際の犠牲者は183名にのぼった。戦時中最大の炭鉱水没事故にもかかわらず、その後も詳報は一切なかった。

そのころ、日本社会が注目していたのは日本軍のアジア南方における「快進撃」である。

事故の1カ月前、1月2日には日本軍がフィリピン・マニラを占領。その10日後にはインドネシア中部のセレベス島に上陸。同23日にはパブアニューギニアのラバウルを占領した。事故当時、日本軍はシンガポール占領に向けて戦っていた。シンガポールに上陸したのは2月9日、その6日後には同地は陥落した。日本は、まさにアジア侵略の只中にあったのだ。

そうした時期での事故である。日本社会は侵略と帝国主義の槌音に酔っていた。戦時中最大の炭鉱事故は新聞の初報以降、特に注目されることなく、人々の記憶から消えていく。続報がまるで見当たらないのは、何らかの報道統制があったのか、あるいは戦時報道が南方戦線の拡大で沸き立つ中、国策産業の事故はあえて黙殺されたのか、真相は不明だ。

結局、海水が流れ込んだ坑道から、犠牲者の遺体が回収されることはなかった。操業の維持も不可能で、終戦と同時に炭鉱は閉鎖された。坑道と一緒に、犠牲者も遺棄されたのである。

遺骨はいまも海の底で眠ったままだ。

犠牲となった労働者の多くは朝鮮人だった。その数、136名。犠牲者全体の7割を占める。