予防接種をめぐっては、徐々に有効性よりも被害のほうに目が向けられつつある。その傾向は、最近いっそう強まっている。

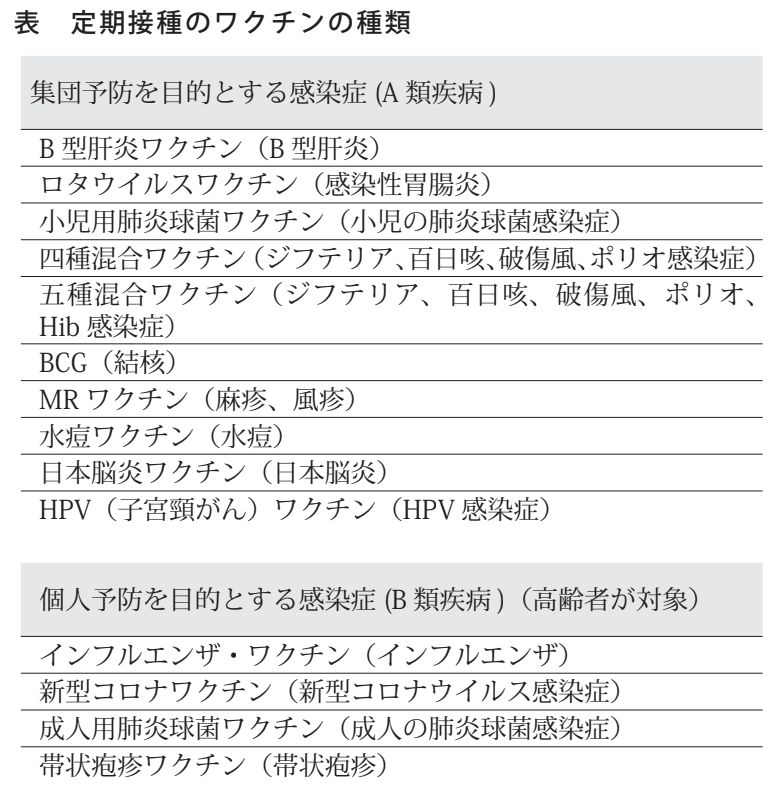

新型コロナワクチンにより事実上強制力を持った接種が進み、副反応による大規模な被害をもたらしながら、政府はそのことを積極的に認めようとせず、さらにロタワクチンの定期接種化、子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)の積極的勧奨の再開、レプリコンワクチンの承認、高齢者への帯状疱疹ワクチンの定期接種化と、次々に新たな接種が打ち出されてきた。

相次ぐワクチン推進政策の内実をつぶさに見ていくと、安全性や人びとの健康より、製薬会社の利益が優先されているように思える。なぜそのような事態になったのか、現状はどうなのかを見ていきたい。

予防接種の義務化から勧奨へ

日本の予防接種の歴史は1909年の種痘法から始まった。だが、戦前における感染症対策は、予防よりも隔離だった。予防接種が本格化するのは戦後であり、1948年7月に予防接種法が施行されたところから始まった。この法律を制定した目的は「社会防衛」であり、国家の秩序を守ることが優先された。また、この法律により予防接種は国民の義務となったのである。

最近、この「社会防衛」を実感させたのが、新型コロナウイルス感染症が拡大しはじめた際、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」を改正して新型コロナウイルス感染症へも適用させたことだった。これにより新型コロナ感染症対策が社会防衛を目的に一定の強制力をもったのである。

予防接種法が施行された際に義務づけられた感染症は、種痘(天然痘)、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、発疹チフス、コレラ、ペストなどである。いまではこれらの感染症のほとんどが接種の対象から消えている。その後、1951年4月に結核予防法が施行され、BCG接種が行なわれるようになった。

しかし、その予防接種の有効性に疑問が強まっていった。それを代表するのが、インフルエンザの予防接種である。この予防接種が本格的に始まったのは1957年、当時「アジア風邪」と呼ばれていたインフルエンザウイルスの流行からである。間もなく学校での集団接種が始まり、1960~70年代には全盛期を迎えた。

しかし、1987年1月、インフルエンザ・ワクチンの有効性に対して強い疑問を示した「ワクチン非接種地域におけるインフルエンザの流行状況」(通称「前橋レポート」)が出されたことで、予防接種の接種率が急速に低下していった。これは、群馬県の前橋市において1979年11月の予防接種で子どもがけいれん発作を起こしたことから始まった。予防接種ははたして効果があるのか、実際に調査が始まったのである。医師や学校関係者、研究者らが研究班を作り、約5年間にわたり調査した。この間、インフルエンザは7回流行していた。調査の結果、ワクチンを接種した地域と接種しない地域で流行の度合いに差異はなかったのである。インフルエンザ・ワクチン接種の有効性に対する疑問に加え、副反応の問題もあり、学校現場での養護教員の取り組みが広がり、インフルエンザ・ワクチンの予防接種は中止に追い込まれる。

1989年にMMR(麻疹・風疹・おたふくかぜ)の接種義務化が行なわれるが、これも副反応の問題で1993年に接種中止になる。こうして1994年に対象疾病の見直しが行なわれ、インフルエンザが外された。しかも、ワクチン接種そのものが義務接種から勧奨接種へと変更された。その結果、インフルエンザ・ワクチンの使用量は激減し、ワクチン・メーカーは、危機感を募らせることになる。

この1994年の変更は、国の責任回避を目的としたものともいえる。ワクチン接種では、ワクチンに用いる弱毒ウイルスが突然変異を起こして毒性を取り戻すことがあり、そうしたことが原因で、一定の割合で被害をこうむる人が出る。国が接種を義務づければ、被害に対して国が補償しなければならない。義務から勧奨への変更は、国の責任を回避するのが大きな目的だった。接種を義務から「積極的勧奨」に変更することで、最終判断を親に委ねることにしたのである。こうして、接種するかしないかは任意となったが、親が子どもに接種を受けさせないと非難され、また接種で被害が生じても親の責任にされるようになった。